今回は「初級・女房奉書を読んでみよう!」と題しまして、戦国時代に後奈良天皇による女房奉書について書きました。

時代は天文21年(1552)6月。

薩摩と京都。

この遠く離れた2つの都市で一体何が起きたのでしょうか。

難読と知られる女房奉書

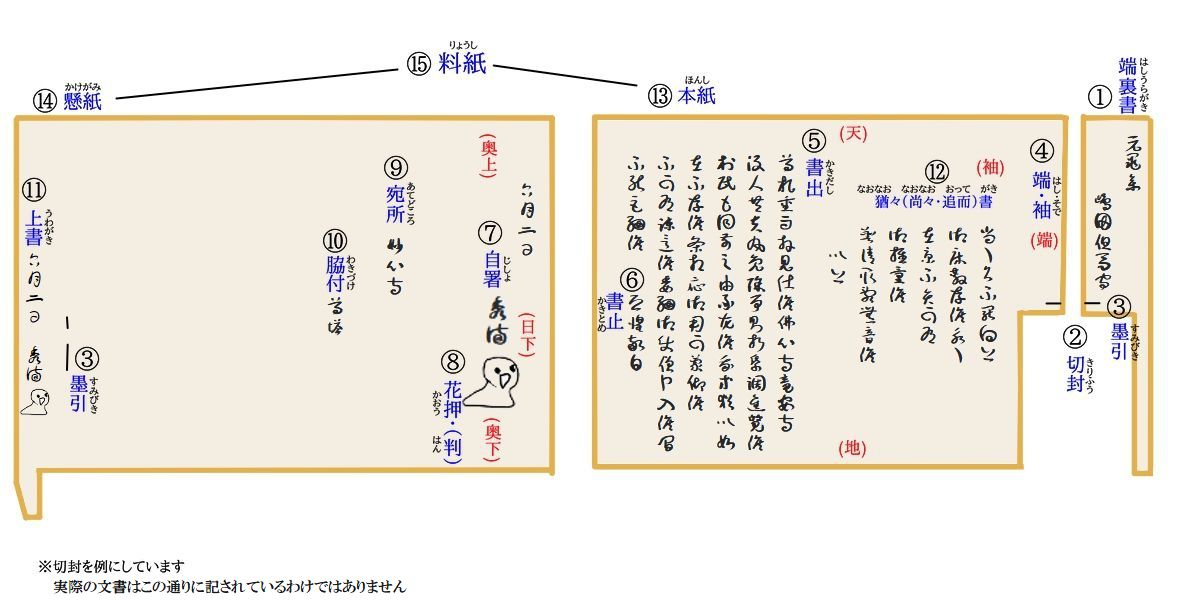

「女房奉書(にょうぼうほうしょ)」とは天皇側近の女官が天皇の意を汲んで発給した文書のことです。

時の天皇自らが特定の人物へ書簡を出すのは、公的にも私的にも大変問題がある行いでした。

そのため、天皇の意思を汲み取った女官や蔵人頭(くろうどのとう)が書簡を出す形式をとり、特定の人物とコンタクトをとります。

(※女房奉書は公家様のうちの書札系にあたる。そのうち、側近の女房衆が伝えるのが女房奉書。蔵人が伝えるのが綸旨。いずれも奉書形式を取る)

女房奉書の特徴は、何と言っても仮名書き主体で記された独特な文体です。

そのため、古文書をある程度学んだ方でも難読なことで知られています。

以前、「露と落ち露と消えにし」から始まる豊臣秀吉辞世の記事を書きましたが、それを想像していただくとイメージがわきやすいかもしれません。

豊臣秀吉直筆和歌詠草(大阪城天守閣所蔵)

関連記事:「露と落ち露と消えにしわが身かな」豊臣秀吉の辞世から古文書を読んでみよう

薩摩島津氏の内紛

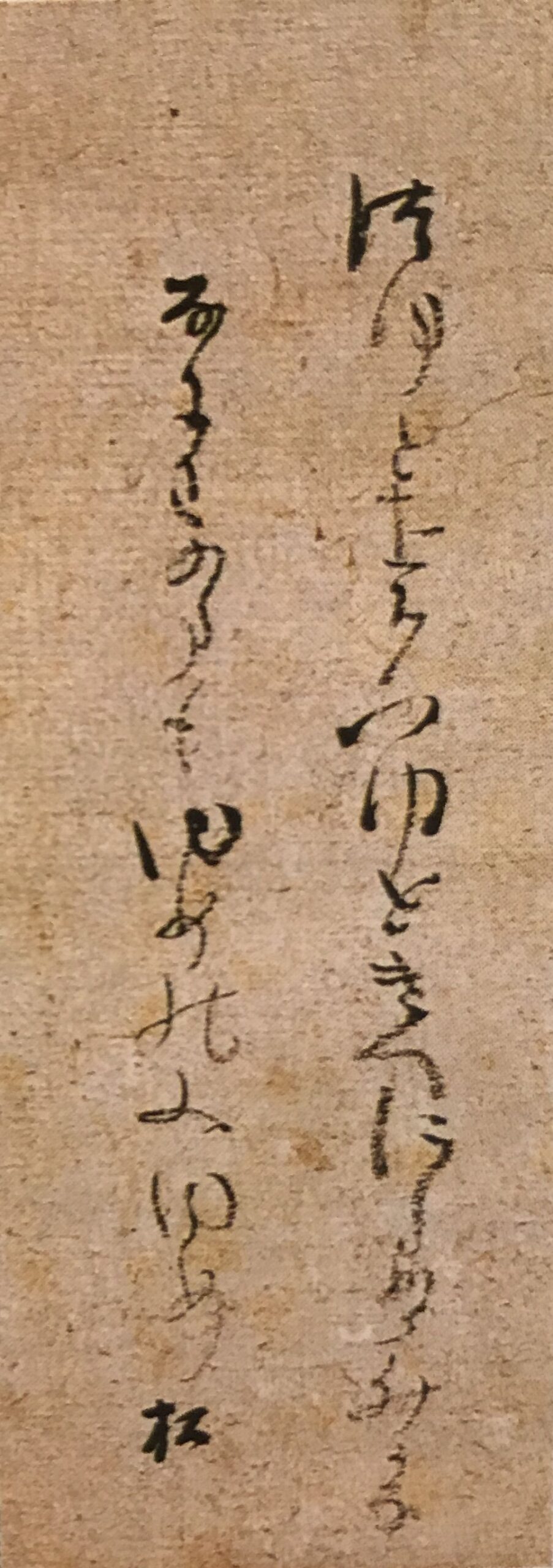

今回題材とする女房奉書は、後奈良天皇の奉書(ほうしょ)です。

薩摩の戦国大名島津貴久が、修理大夫(しゅりのたいぶ)という官職を賜ったことに関する内容で、天文21年(1552)のものと比定されています。

薩摩国は鎌倉時代以降、守護大名の島津氏が治めていましたが、分家である相州島津家の島津忠良が主家を凌ぐ成長を遂げます。

忠良は自身の子を大永6年(1526)に本家である島津忠兼の養子へ送り込みました。

それが島津貴久です。

相州島津家は、翌年4月に守護職を譲らせることに成功しますが、直後に忠兼(以後勝久と名乗る)が悔返しをして守護職に復帰。

貴久はその地位を逐われます。

以後、薩州島津家も含めて20年近く内乱が続きました。

貴久はしだいに薩摩半島南部を中心として支持を集め、天文14年(1545)には有力一族の豊州島津家や北郷氏に推戴されて、守護の地位に返り咲きます。(※文書で有力国人層から守護職承認を確認できるのは天文18年以降)

その求心力を確固たるものとするため、朝廷工作に熱を入れます。

そして、天文21(1552)6月11日。

島津貴久は従五位下修理大夫に任ぜられます。

これは代々島津本家が襲名した官職でした。

(従四位下相当の修理大夫は左京大夫に次いで多く出された官途であり、特に九州や東北・北陸の大名が好む傾向にありました。本家の島津忠兼(勝久)が民部少輔から修理大夫に任ぜられたのは永正17年(1520)のことです。)

今回の女房奉書が発給されたのはこの時期のこと。

文中からは准后の近衛稙家と、宛所となっている大納言広橋兼秀の名が見えます。

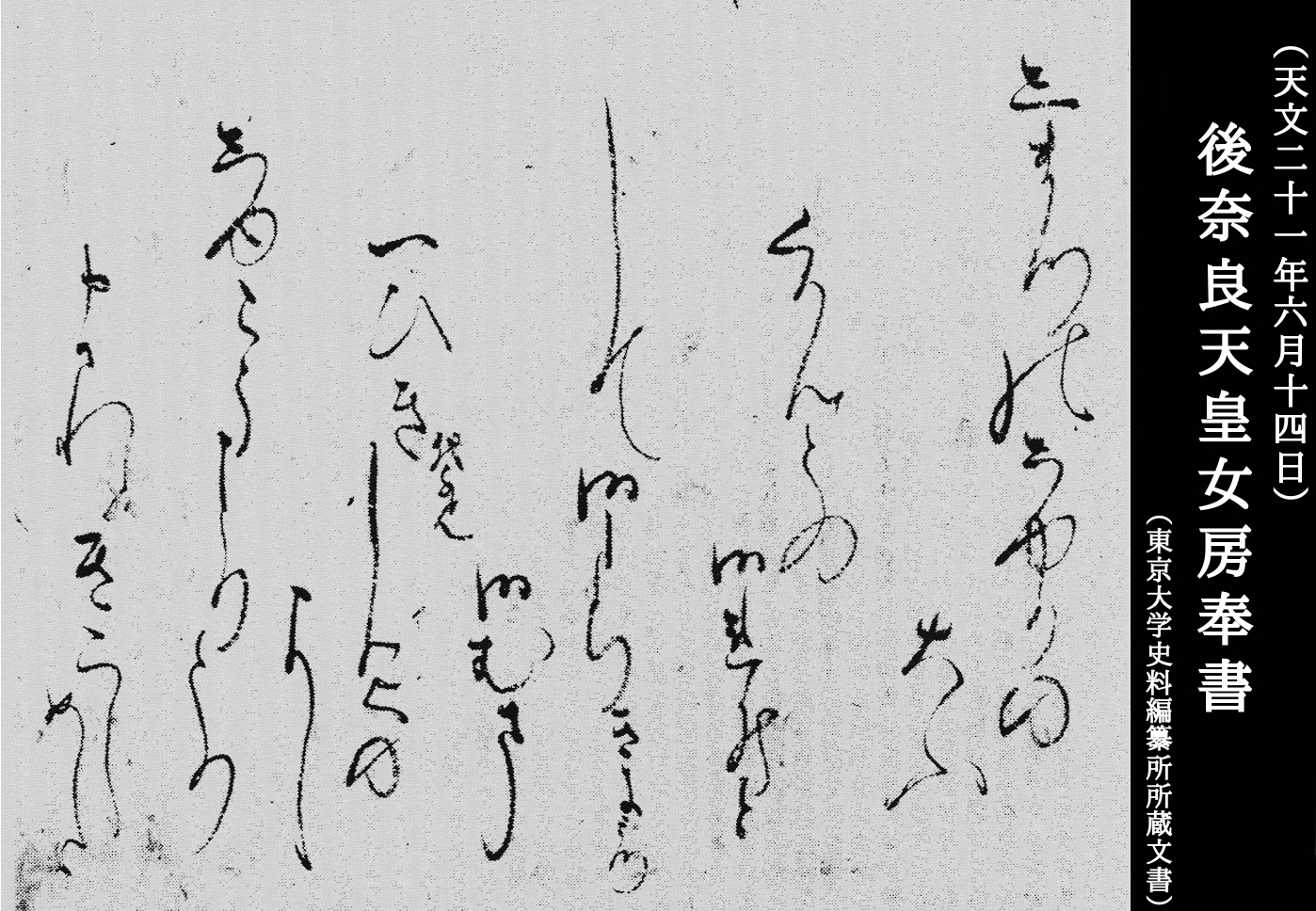

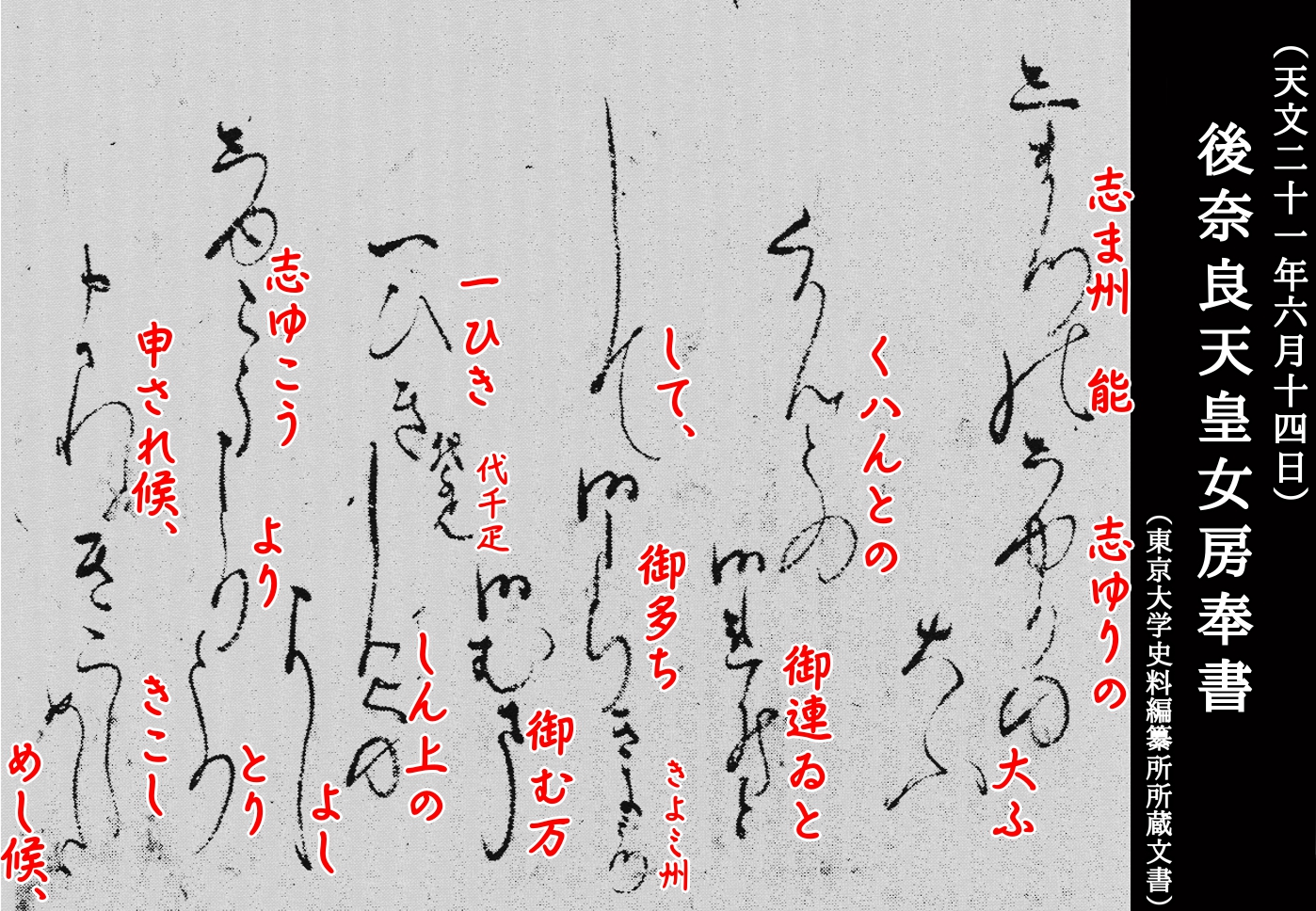

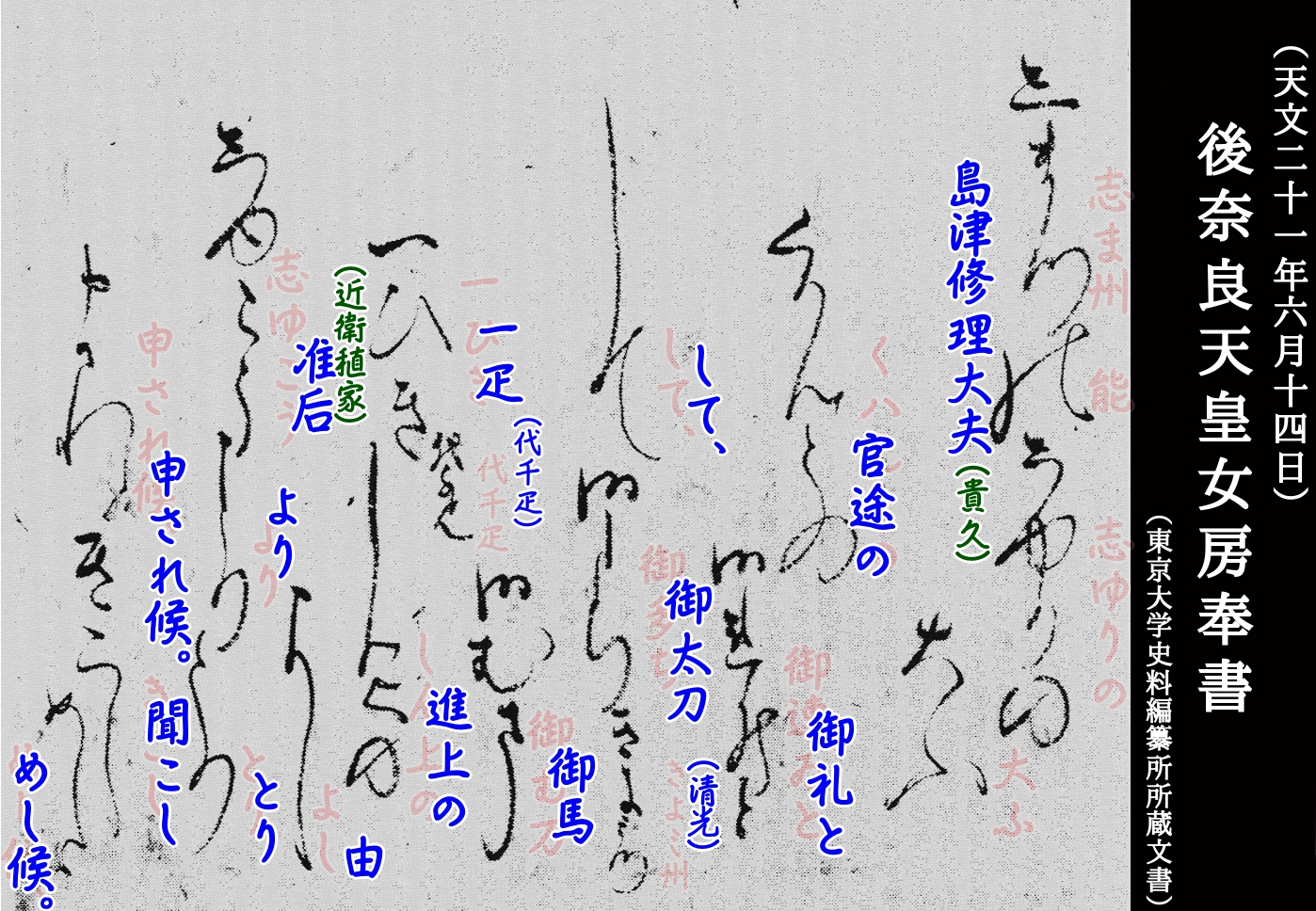

後奈良天皇の女房奉書

原文

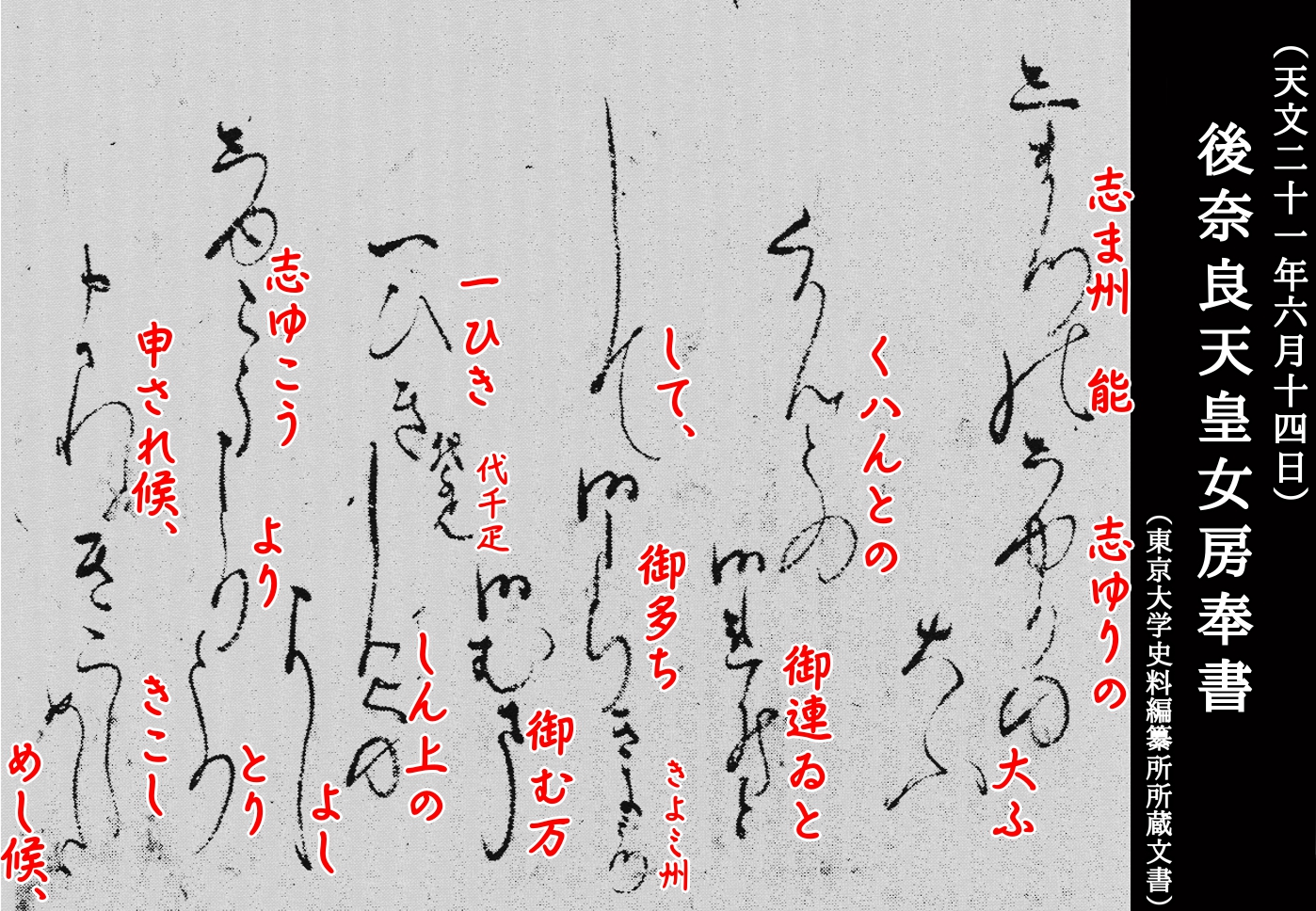

『東京大学史料編纂所所蔵(六月十四日付後奈良天皇女房奉書)』

真名と仮名と変体仮名

女房奉書は仮名書き主体で記された独特な文体が基本です。

通常の古文書に慣れた人でも、解読は難しいかもしれません。

しかしながら、昔の教養ある人々は読めていたので、私たちも読めないはずはありません。

ここでは、女房奉書を解読する前に、にょろにょろと記された独特の文字について触れたいと思います。

興味の無い方は次の項へお進みください。

もともと日本列島に居たどの部族も、独自の文字をもっていませんでした。

古代期に日本の中央政府が、大陸から文字文化を取り入れたことで「漢字」という筆記文字を使いはじめます。

以降、日本では漢字の音・訓をかりて日本語を表記する文化が生まれました。

これがいわゆる万葉仮名です。

時は流れ平安時代になると、この万葉仮名を草書体にして記す風潮が生まれました。

これが草仮名(そうがな)であり、草仮名がさらに簡略化されたものがひらがなです。

一方、万葉仮名の字画の一部を省略した省画体の仮名も用いられるようになります。

これがカタカナです。

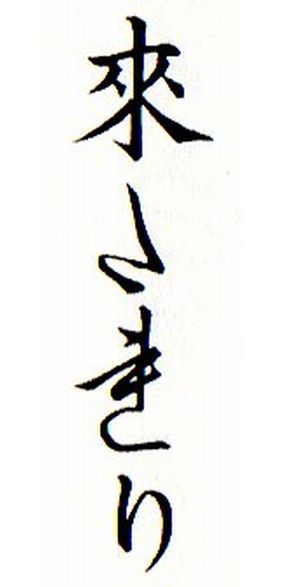

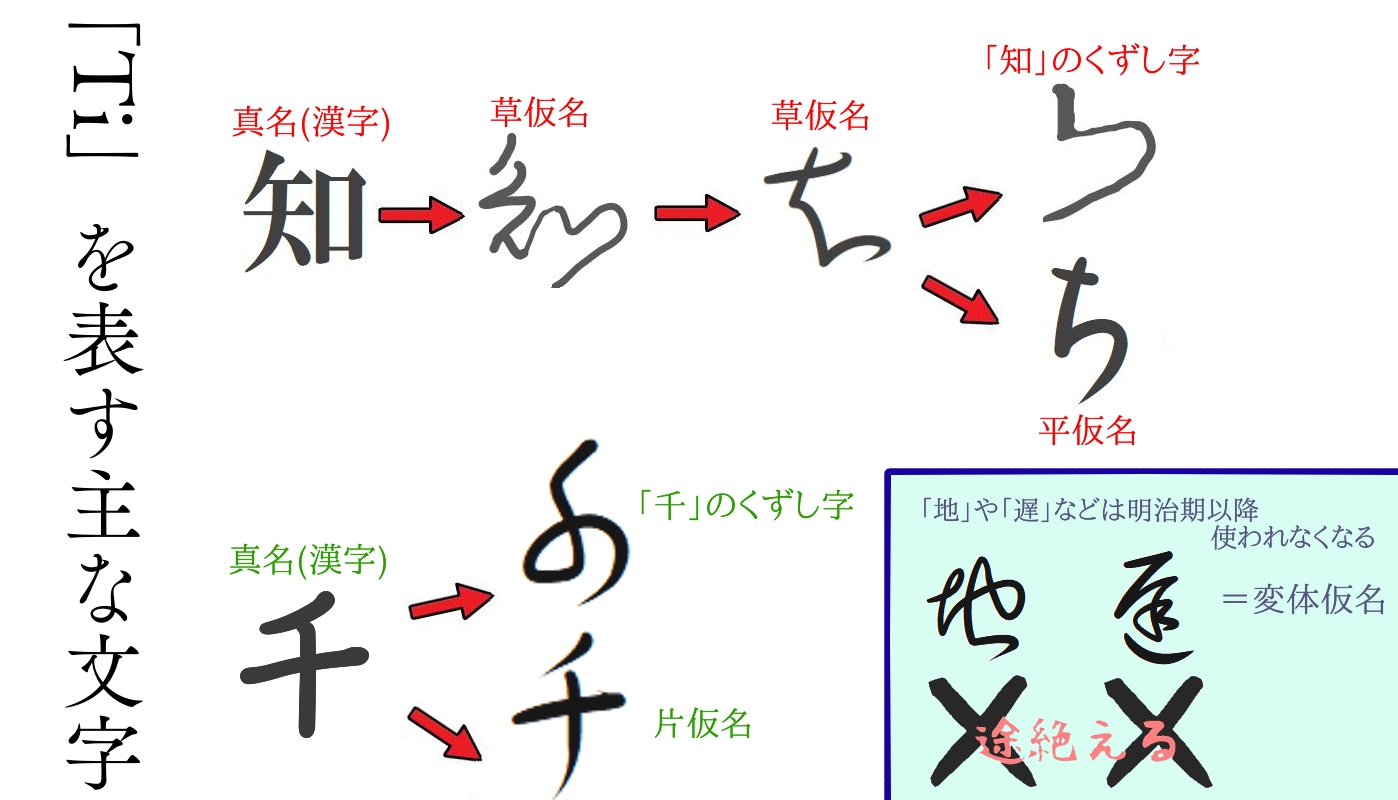

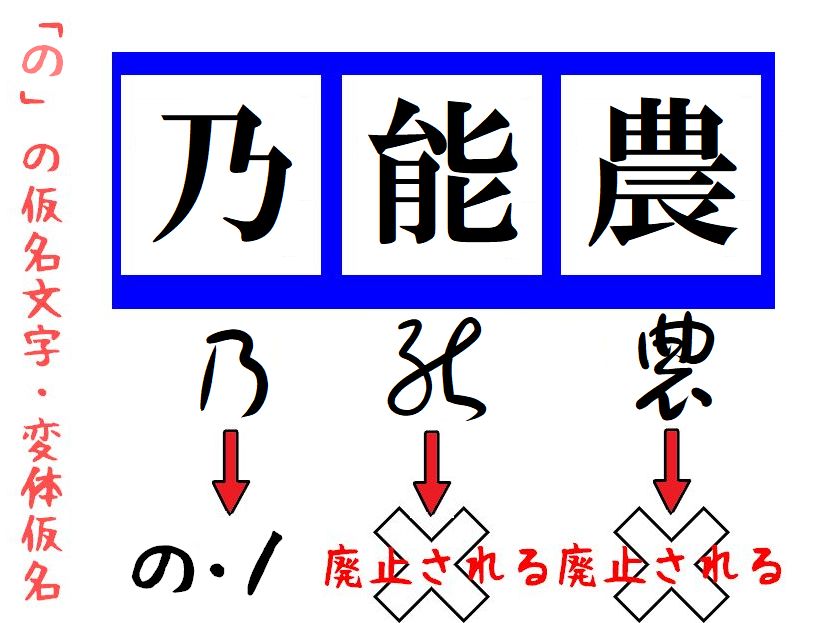

「Ti」を表す主な文字

漢字のことを「真名(まな)」と呼びます。

それに対して、漢文に拠らずに直接日本語を表記するために「仮名(かな)」が生まれました。

ひらがなとカタカナの使い分けは厳密に規定されているわけではありませんが、傾向として難読な経文や漢文のルビとして多く用いられたのがカタカナ。

一方、女性が書く私的な書簡(消息)、男性から女性に宛てた消息にひらがなが多く用いられています。

つまり、ひらがなは女手、カタカナは男性が多く書くものという認識が多少はあったのかもしれません。

明治時代に入り、国学に大きなメスが入ります。

幾度にも渡る教育改正により、1音につき、ひらがな・カタカナはそれぞれ1種類ずつと定められて現在に至ります。

この時用いられなくなった文字が「変体仮名(へんたいがな)」と呼ばれています。

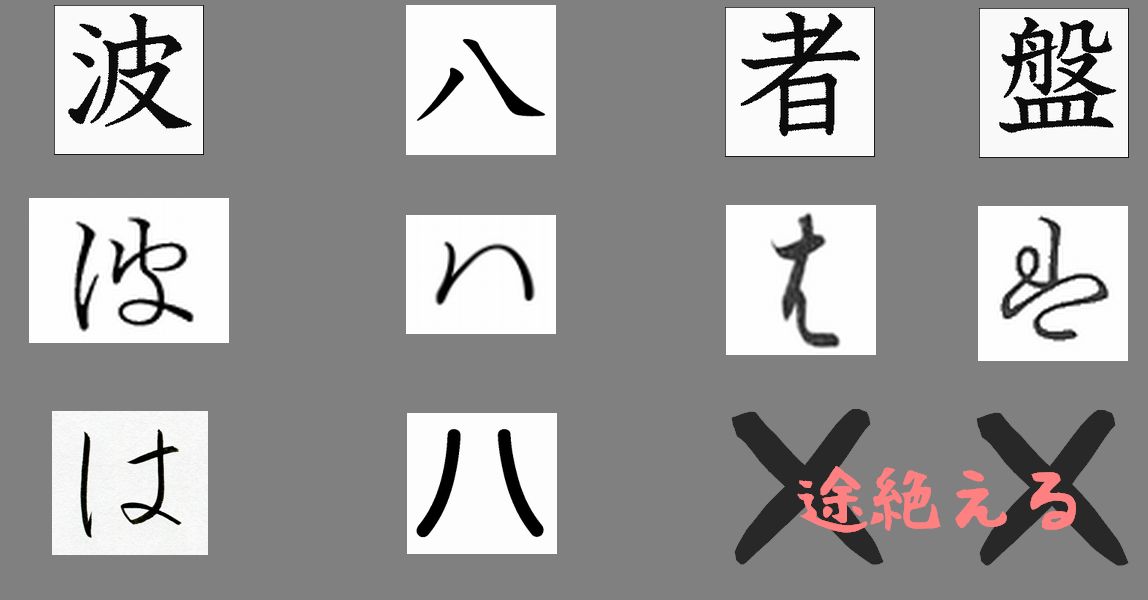

「Ha」を表す主な文字

今回の女房奉書は、こうした真名やひらがな・カタカナ・変体仮名が入り混じっています。

しかしながら、この文書は文章量が少なく、比較的読みやすい部類かと思いますので、クイズ感覚で読んでみましょう。

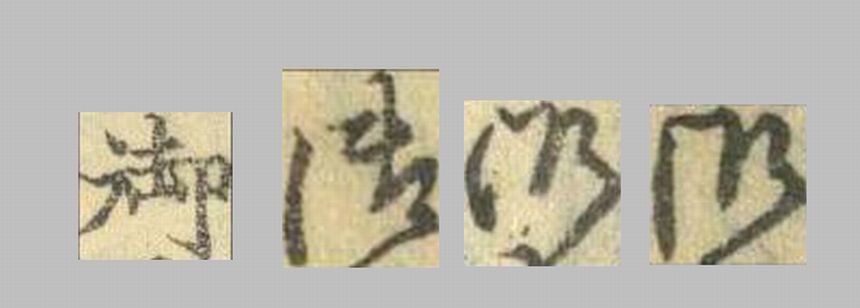

| な行 | た行 | さ行 | か行 | あ行 |

| な | た | さ | か | あ |

| 奈・那 | 太・多・堂 | 左・佐 | 加・可 | 安・阿 |

| に | ち | し | き | い |

| 仁・爾(尓)・丹・耳 | 知・千・遅 | 之・志 | 畿・起 | 以・伊 |

| ぬ | つ | す | く | う |

| 奴・怒 | 川・徒・津 | 寸・春・須・寿 | 久・具 | 宇 |

| ね | て | せ | け | え |

| 年・祢 | 天・帝・亭 | 世・勢 | 計・介(个)・希・遣・気 | 江・衣 |

| の | と | そ | こ | お |

| 乃・農・能 | 止・登 | 曽・楚 | 己・古 | 於 |

| わ~ん | ら行 | や行 | ま行 | は行 |

| わ | ら | や | ま | は |

| 和・王 | 良・羅 | 也・屋 | 末・満・万 | 波・八・者・盤 |

| ゐ | り | み | ひ | |

| 為・井 | 利・里・梨 | 美・見 | 比・飛 | |

| ゑ | る | ゆ | む | ふ |

| 恵・衛 | 留・流・類・累 | 由・遊 | 武・無・尤 | 不・婦・布 |

| を | れ | め | へ | |

| 遠・越 | 禮・連・礼 | 免・女 | 部・遍 | |

| ん | ろ | よ | も | ほ |

| 无 | 呂・路 | 与・餘 | 毛・裳 | 保・本 |

代表的な仮名文字と変体仮名一覧表

釈文

(a)

志ま州能志ゆりの

大ふ

くハんとの

御連ゐと

して、御多ちきよミ州、

御む万

一ひき代千疋、

しん上の

よし

志ゆこうよりとり

申され候、きこし

めし候、

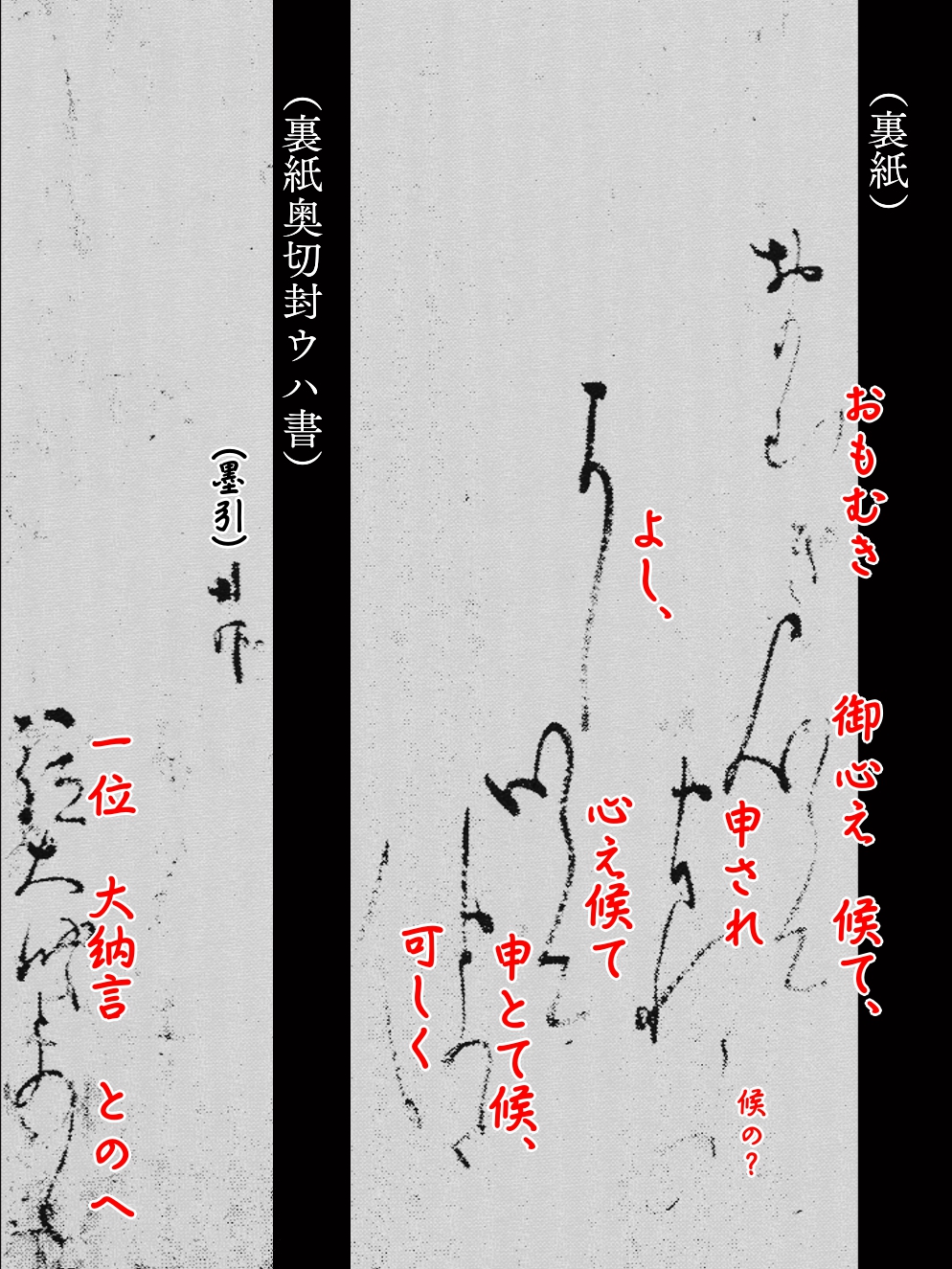

(b)

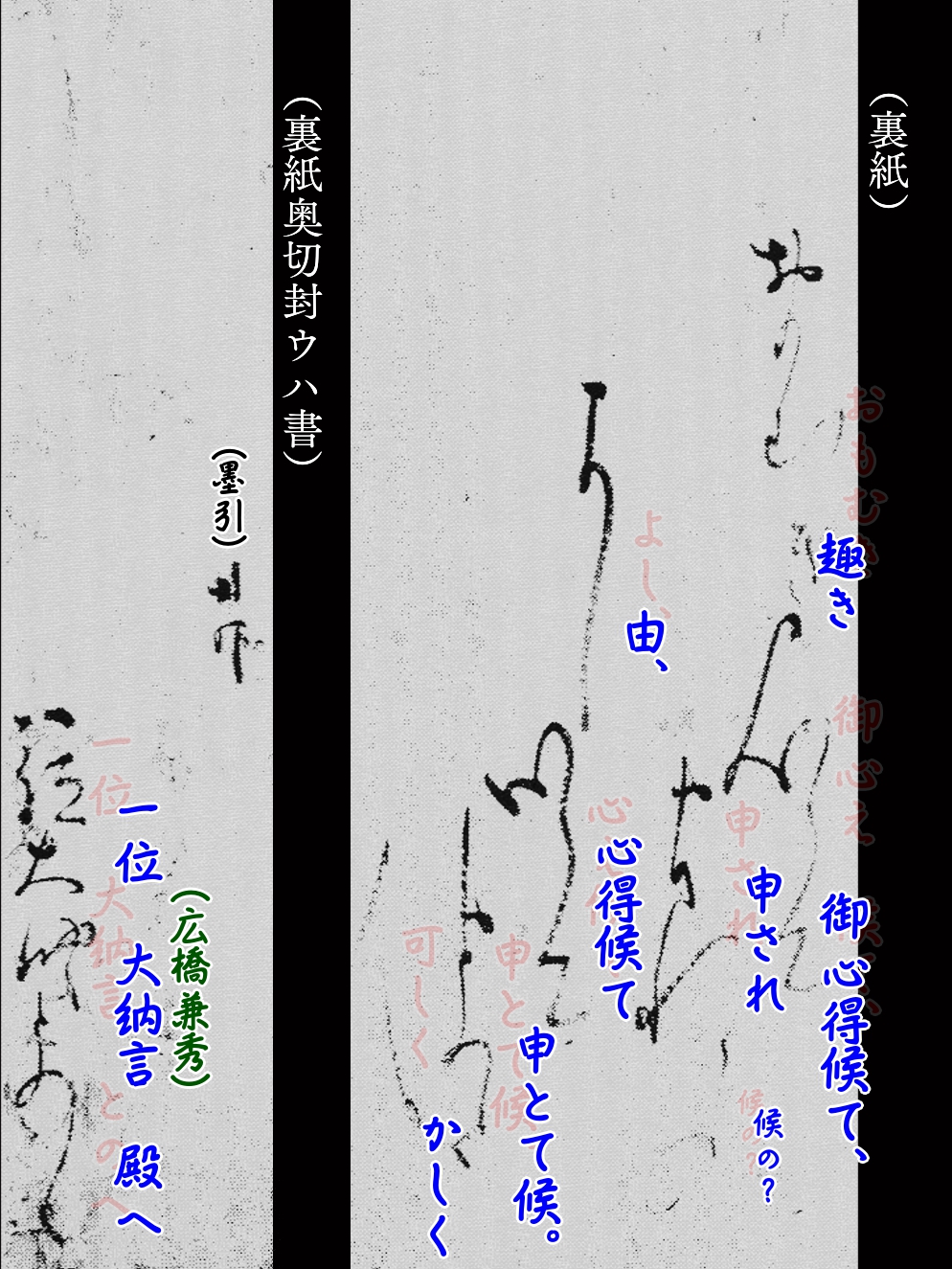

「(裏紙)」

おもむき御心え候て、

申され(候の?)

よし、心え候て

申とて候、

可しく、

「(裏紙奥切封ウハ書)」

(墨引)

一位大納言とのへ

この書状を朗読させてみました。

再生ボタンを押すと音声が流れます。(スマホも可)

『VOICEROID+ 結月ゆかり EX』(株式会社AHS)

読み方の解説

ここでは難しい表現や紛らわしい字を解説いたします。

古文書解読に関心のある方はご覧ください。

(a)

1~2行目の「志ま州能志ゆりの大ふ」

「しまづしゅりのたいぶ」とは、人物の名です。

「志」の字が2つ入りますが、こちらはさきほど述べた真名、つまり漢字です。

女房奉書といえども、時には真名が入ることもある点にご注意ください。

「ま」と「州(つ)」は私たちが普段使うひらがなです。

てのひらに「州」を続け字にして書くと、このようなくずし方になるかと思います。

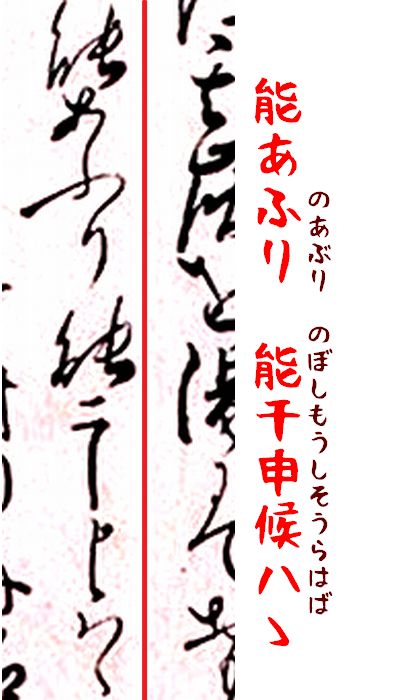

4文字目の”み”に似た字は「能」です。

これはいわゆる変体仮名で”の”と読みます。

この字は古文書に頻繁に登場する字ですので、是非覚えてみて下さい。

「志ゆりの大ふ」

「ゆ」は私たちがひらがなでよく使う文字ですが、もとの字は”由”でした。

文中の「ゆ」はちょうど中間のくずし方をしていますね。

「の」は、さきほど登場した「能」と違い、我々が普段使うものですね。

このように、この時代の人々は、1つの音を表現するのに何パターンも持っていました。

上述した「代表的な仮名文字と変体仮名一覧表」の表は、その中でも特によく出る文字なのです。

修理大夫について

修理大夫は朝廷が古代期に定めた官職の一つで、正式には”しゅりのたいぶ”と読みます。

元来、修理(しゅり)職(しき)は内裏の修理修繕を行う役職でした。

木工寮が本来はその役割を担っていたのですが、仕事が手一杯になっていた時代があったため、臨時にこのポストが設けられました。

このように、本来はなかったけれど、臨時で置かれた職のことを「令下官」といいます。

他にも関白・摂政・内大臣・蔵人所などが挙げられます。

修理職の長官職が修理大夫(しゅりのたいぶ)。

次官が修理亮(しゅりのすけ)です。

しかし、修理職も戦国時代には名ばかりの官職となって久しく、実際に内裏の修理修繕をするケースはほとんどありません。

また、修理大夫を”しゅりのたゆう(だゆう)”と読んだり、本来式部大夫(しきぶのたゆう)と読むべきものを逆に”しきぶのだいふ”と混同して読むなど、この時代にも既に呼称が混乱しているように見受けられます。

従って、私たちが修理大夫を”しゅりのたゆう”と読むのも間違いとは言い切れません。

いつの世も言語とは便利な方向へと変わっていくものです。

関連記事:武士たちが名乗った官職風の名前一覧1 蔵人・修理・中務編-大夫と大輔の違いとは?

説明が長くなってしまいましたが、島津修理大夫とは、薩摩国で権力闘争に勝ち上がり、多くの一族・国衆に認められつつあった島津貴久のことです。

3~5行目の「くハんとの御連ゐとして、」

文脈から見て「くハんとの」とは、修理大夫の官職をあらわす”官途(かんと)”でしょう。

「御連ゐ」の「御」は、アルファベットの”m”のようなくずし方をしています。

頻繁に登場する字ほど大きくくずされる傾向にありますので、覚えておくと読解力が大きく向上するでしょう。

「連ゐ」は意味がわかりませんね。

「礼(れい)」です。

つまり、”官途の御礼(おんれい)として”と読みます。

「連」は変体仮名で”れ”をあらわします。

私たちが負担使うひらがなの”れ”は”禮(礼)”をくずしたものです。

仮名書きの文章スタイルだと難読ですね。

これが女房奉書の難しいところだと言えるでしょう。

次の一文も同じ要領で読んでみましょう。

5~7行目の「御多ちきよミ州、御む万一ひき代千疋」

「御多ち」は「御太刀」です。

「多」の字は慣れないと難読かもしれませんね。

これも昔は頻繁に登場した「た」を表す変体仮名です。

「來多連り」

例文の文字は「來多連り」。

つまり、来たれりです。

私たちが普段使う”た”は”太”をくずしたものとなります。

“た”の字を左に傾け気味にして書いてみてください。

「きよミ州」

ひらがな”つ”の字母は「州」あるいは「川」です。

「州」の字を続け字にして書いてみると御理解いただけるかと思います。

「きよミ州」ならぬ「清光」は、太刀の名称です。

やや小さく脇に記されているのはそのためです。

次は難読です。

「御む万」

馬のことです。

「御」のくずしはそろそろ慣れたでしょうか。

「御」のくずし方

「万」が特に難読ですね。

“ま”を表す変体仮名としてよく登場する文字です。

厄介なことに旧字が”萬”のため、中間のくずしをした字も頻出します。

「一ひき代千疋」

つまり、「馬一頭の代金分として千疋」という意味です。

数を表す「疋(ひき)」は、馬以外でも価値の高い絹布・牛・金銭などを数える際によく用いられた単位です。

こちらも脇に小さく記されているのは、補足として書いたからでしょう。

「しん上のよし、」

読みづらいかもしれませんが、いずれも私たちが普段用いる字です。

漢字に直すと「進上の由、」。

贈ったと聞いている。といった文意です。

「志ゆこうよりとり申され候、」

「志」は本文3度目、「ゆ」は本文2度目の登場です。

「よ」が究極にくずされていて読みづらいですね。

一見すると”申”のくずしに似ています。

しかし、それでは意味が通じませんので、別の可能性を探る必要があります。

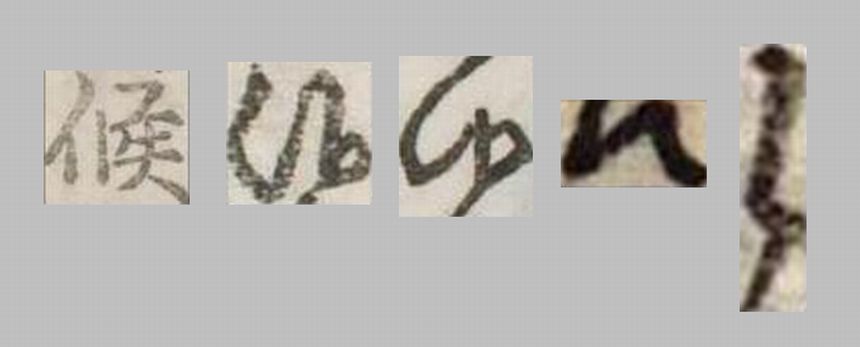

最後の「候(そうろう)」は見落としやすいポイントだと思います。

「候」はもっとも頻出する字のためか、最大限に省略されるケースが多いです。

このように、文章の最後が不自然に折れ曲がっている際はご注意ください。

「候」の例

「しゆこうよりとり申され候」。

この文脈だと、「しゆこう」は何かの名詞のようですね。

これは、「准后(じゅごう)」という朝廷内の名誉ある称号のことです。

当時「准后」の地位にあった人物は、過去に関白職と太政大臣を経験したことのある近衛稙家です。

彼は薩摩の島津氏と親交を深め、天文15年(1546)に島津忠良(貴久の実父)から「いろは歌」を贈られています。

のちに稙家の子である前久、孫の信尹は薩摩へ下向し、島津氏と親交を深めることとなります。

近衛氏と島津氏とのつながりについては後述します。

ここまでを読み下しますと

「島津の修理大夫、官途の御礼として、御太刀(清光)・御馬一疋(代千疋)進上の由、准后より執り申され候。」

すなわち

「島津貴久が修理大夫に補任された御礼として、御太刀(清光)・御馬一頭(代として千疋分)を進上したとのこと。准后の近衛稙家より執奏がありました。」

といった文意です。

※千疋は約十貫文

※執奏は取り次いで天皇へ奏上すること

最後の行の「きこしめし候、」

「候」を除けば読みやすいですね。

漢字で表すと「聞召候(聞こし召し候)」となります。

「聞く」を謙譲語にした形となります。

(b)

1行目の「おもむき御心え候て、申され(候の?)」

「も」と「む」が難読ですね。

どちらも変体仮名ではなく、ひらがなのくずし字です。

しかしながら、究極にくずされていて原型を留めていません。

「も」は2~4画目の筆の運びにご注目ください。

字母は「毛」です。

「む」は終筆部分の点がポイントです。

こちらの字母は「武」です。

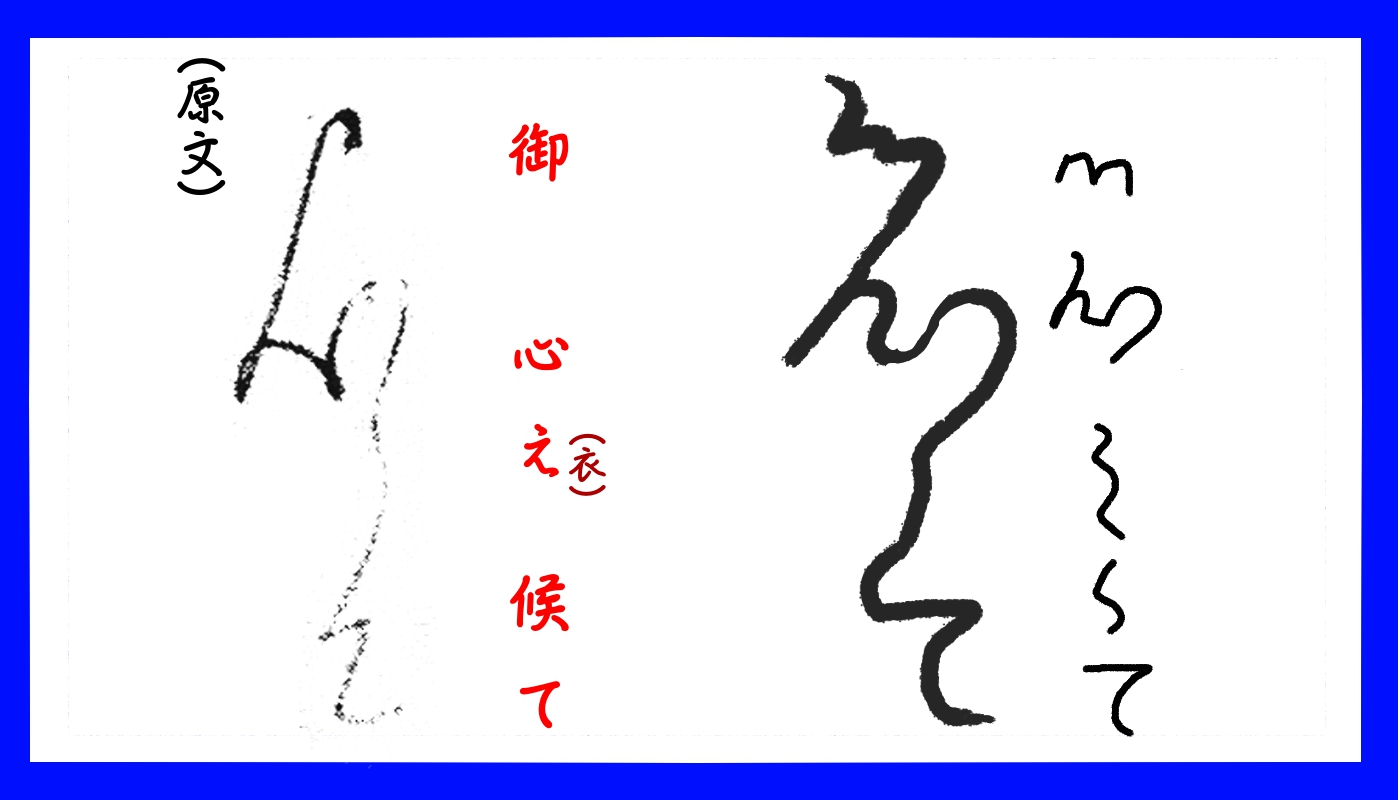

「御心え候て、」

こちらも大きくくずされていて「て」以外は原型を留めていません。

「御」の字は起筆部分しかありませんが、「心」のくずし方はこれが基本形です。

「え」も現在のひらがなとは違うように見えるかもしれません。

しかしながら、究極にくずされているだけで、これがよくあるくずし方です。

字母は「衣」です。

「候」は先述した通りです。

図の表すとこのようになります。

「御心え候て」のくずし

「申され(候の?)」

「申」は漢字のくずし字です。

アルファベット”p”に似たくずし方になるのが特徴です。

「さ」はひらがなです。

字母は「左」となります。

「(候の?)」の部分は墨が掠れていて自信がありません。

間違っている可能性もあります。

3~4行目の「よし、心え候て申とて候、」

「よし、」は「~の由」。

つまり、”~だと聞いている”という意味です。

「心え候て申とて候、」

は先述した内容とほぼ同じです。

「心」のくずしはこのような特徴的な形をしていますので、逆に覚えやすいことでしょう。

“御逆心”など、それなりによく出る文字です。

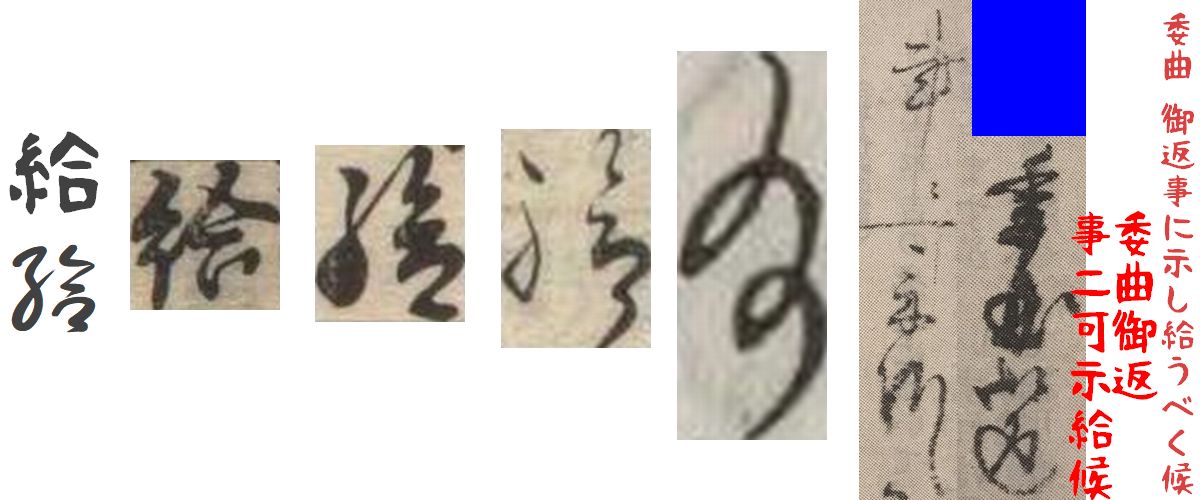

「可しく」

この書状の書き止め部分に当たる文言で、「かしく」と記されています。

ひらがなの”か”の字母は”加”ですが、ここでは”可”の字を用いていますね。

頻出する文字のためか、原型を留めないほど大きくくずされています。

このようなくずされ方の場合は、理屈抜きで丸暗記することをおすすめします。

「可」のくずし

なお、書き止め部分に記す文言を、古文書の専門用語で書留文言(かきとめもんごん)といいます。

「恐々謹言(きょうきょうきんげん)」などが有名ですね。

現在でも「敬具」や「かしこ」などが記されるのは、こうした文化の名残と言えるでしょう。

余談ですが、僧侶などがよく用いる穴賢(あなかしく)の”あな”は、感嘆文の”あぁ”が転じたものだといわれています。

なぜこのようなルールがあるのか解説した記事を、以前書いたことがあります。

ご興味のある方はご覧いただければと存じます。

書簡に関する専門用語とルール

関連記事:戦国時代の書簡を出す際のルールと専門用語を解説します-⑤⑥書出と書止

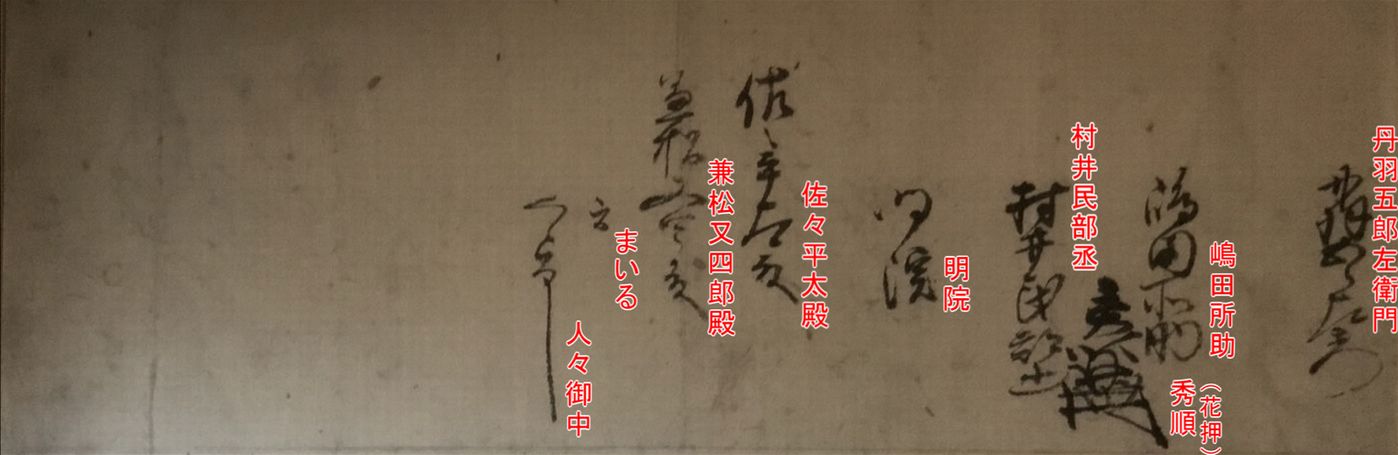

最後の「一位大納言とのへ」

「納言」が合体していて難しいですね。

「言」の字は今回に限らず、一つ前の字とくっついて記されることがよくあります。

ここでは「とのへ」をひらがなで記していますが、通常は漢字で「~殿」とする場合が多いです。

『名古屋市秀吉清正記念館所蔵文書(六月十日付木下秀吉ほか四名連署状)』より

しかしながら、書簡を発給する人物と、宛所となる人物とで社会的身分が著しく開いている場合、「~とのへ」と大きくくずされた仮名文字となる傾向にあります。

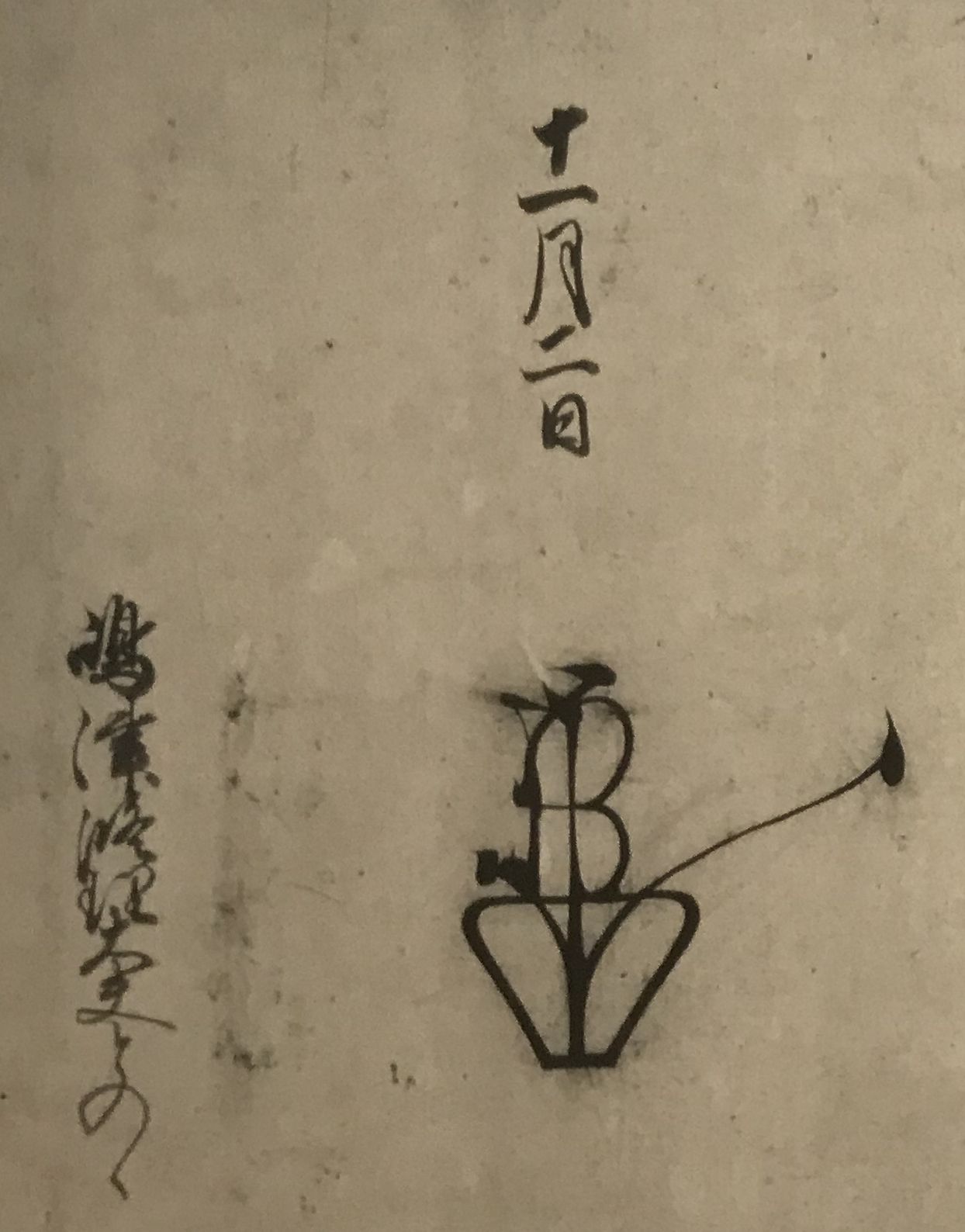

『東京大学史料編纂所所蔵文書(十一月二日付足利義昭御内書)』より

こちらは天正10年(1582)に足利義昭が島津義久(修理大夫)へ宛てた御内書です。

足利義昭がいかに没落していても将軍は将軍。

下手になってものを頼む際にも、尊大な書札礼はくずしません。

今回は後奈良天皇の意を汲んだ女房衆が記した奉書ですので「~とのへ」としているのでしょう。

「大納言」と呼ばれていた人物。

それは公家であり、当時武家伝奏を務めていた広橋兼秀です。

実際にはこの当時、大納言の職を嫡男の広橋国光に譲っていたようです。

兼秀の最高位階は従一位です。

この文書が生まれた背景や詳しい経緯は後述する「島津貴久による朝廷工作」の項で解説いたします。

原文に釈文を記してみた

(a)

『東京大学史料編纂所所蔵(六月十四日付後奈良天皇女房奉書)』釈文a

(b)

『東京大学史料編纂所所蔵(六月十四日付後奈良天皇女房奉書)』釈文b

書き下し文

島津修理大夫(島津貴久)官途の御礼として、御太刀(清光)・御馬一疋(代千疋)進上の由、准后(近衛稙家)よりとり申され候。

聞こしめし候。

「(裏紙)」

おもむき御心得候て、申され(候の?)よし、心得候て申とて候。

かしく

「(裏紙奥切封ウハ書)」

(墨引)

一位大納言(広橋兼秀)殿へ

原文に書き下し文を記してみた

『東京大学史料編纂所所蔵(六月十四日付後奈良天皇女房奉書)』書き下し文a

『東京大学史料編纂所所蔵(六月十四日付後奈良天皇女房奉書)』書き下し文b

現代語訳

薩摩の島津貴久が、修理大夫就任の御礼として御太刀(清光)・御馬一頭代として千疋分の金銭を進上したとのこと。

近衛稙家が取り次いだと聞き及んでいます。

その旨、天子様も御承認なされたのでここに通達いたします。

かしく

従一位広橋兼秀殿へ

女房奉書の披露へ至るまでの煩雑な手続き

女房奉書が島津家へ渡されるまでのルートを見ていきましょう。

島津貴久は修理大夫という官職を任命された御礼として、太刀と馬を禁裏へ献上しました。

取り次いだ(執奏)のが前関白であり、前太政大臣であった近衛稙家です。

これを受けて武家伝奏の広橋兼秀が、天皇の側近くにいて取次などの役割を果たす勾当内侍を介して後奈良天皇に奏上。

天皇はこれを承認します。

そして、勾当内侍の女官(女房)が奉書という形式を取り、武家伝奏の広橋兼秀に伝えました。

それが本状です。

さらに広橋が、これが朝廷内の総意した意見であると伝えるための副状(そえじょう)を書き、女房奉書とともに西洞院時秀より近衛稙家に披露されます。

最後に近衛家から島津家に渡されたとものと考えられます。

広橋兼秀が発給した副状については、次回の記事で取り上げたいと思います。

本状と副状をご覧いただき、見比べて頂けたらと考えております。

なお、本状と広橋兼秀の副状は『島津家文書』として、同年6月11日付で貴久を修理大夫に任じた口宣案に続いて巻子におさめられています。

島津貴久による朝廷工作

この文書が生まれた背景は、島津一族の内乱にあります。

冒頭で分家出身の貴久が、苦しみながらも薩摩の第一党となる概要を述べました。

しかしながら、軍事力のみでは人心を掴めないのが世の常です。

貴久にとって、本家の襲名と、本家代々が任官していた「修理大夫」の官職を得ることは必要不可欠なものだったと考えられます。

当時の薩摩の情勢は、貴久方の相州家と本家の争いだけでなく、同じく分家の薩州家も本家の家督を狙っていました。

島津氏にとって、天文年間は三つ巴の内乱時代だったのです。

むしろ薩州家がもっとも影響力を持ち、本家と相州家を圧倒していたほどです。

時として貴久と本家の島津勝久は手を結び、これを押さえつけねばなりませんでした。

元来相州家と朝廷には繋がりはほとんどありません。

朝廷、とりわけ近衛家と緊密な関係にあったのは本家の方でした。

島津貴久-朝廷外交の下地を作ったのは本家であり、その重臣本田氏の活躍なしでは、島津外交は語れないでしょう。

やがて貴久が島津氏内部の抗争で優位に立つと、しだいに朝廷との折衝の主導権もそちらへ移ります。

近衛家との外交取次を執奏していた本田氏が、貴久により粛清・追放された後も緊密な関係が変わることはありませんでした。

天文年間は朝廷がもっとも窮貧を極めていた時期であったため、金銭を献上してくれる勢力を無視できないこともあったでしょう。

とりわけ、近衛家は足利将軍家と緊密な関係にあり、不安定な上方情勢を押さえつけるのに、莫大な金銭が必要だったと考えられます。

近衛稙家の娘は足利義輝に嫁いでいます。

ご覧いただきありがとうございました。

次回はこの女房奉書の副状について解説します。

両通を見比べてどこが違うのか。

その後の島津氏と近衛家の関係はどうなったのかについて書きたいと思います。

参考文献

久留島典子,五味文彦『史料を読み解く 1.中世文書の流れ』山川出版社

山本博文,堀新,曽根勇二(2013)『戦国大名の古文書<西日本編〉』柏書房

林匡(2005)「戦国期の大隅国守護代本田氏と近衛家」,『黎明館調査研究報告』, 18,1-34.

甲斐保之,有川和秀,伊地知南,小野郁子,加治木郁夫,福元静男,花薗正志(2004)島津義久と国分隼人-舞鶴城築城四百周年-,国分・隼人郷土史研究会

神宮司庁(1968)『古事類苑.第17.官位部第一』吉川弘文館

神宮司庁(1968)『古事類苑.第17.官位部第二』吉川弘文館

林英夫(1999)『音訓引 古文書大字叢』柏書房

など