今回は書状を出す際に守る必要のあったルールと、古文書学において頻出する専門用語を解説します。

「判物や印判状、書状、奉書の違いは?」

「端裏書」とは?

「切封ウハ書」とは?

「袖判を通す」とは?

この記事で、そうした疑問が解消できれば幸いです。

そもそも書状ってなに

そもそも書状とは何でしょうか。

皆さんは戦国時代の書簡のことを、全てひっくるめて「書状」と呼んでいませんか。

国語辞典などを見ると”「手紙」の項を見よ”などと記されるものもあります。

果たしてそれは正しいのでしょうか。

本来の書状の意味は、用件・意志・感情などを書き記して相手方に伝える私的な文書のこと。

他に書簡・書翰(しょかん)・書札(しょさつ)・尺牘(せきとく)・消息(しょうそく・しょうそこ)・消息文などと呼ぶこともあります。

(※このうち、漢文体のものを尺牘といい、仮名書きのものを消息とする傾向にある)

わが国では独自の筆記文字を持たなかったため、古代期に大陸から文字を取り入れました。

やがて時代が進むにつれ「侍(はべる)」・「給(たもう)」などの言葉を交えた和風の漢文体が普及し始め、さらに平安時代末期頃までには「候(そうろう)」を用いた文体が成立。

文末に用いる書留文言(※後述)も「恐々謹言(きょうきょうきんげん)」などに規格化されるなど、次第に書状の形式も複雑になっていきます。

戦国時代に入るとさらに複雑化し、これは私的な文書なのか、それとも命令形式の文書なのか、簡単には区別ができなくなります。

従って、書状=手紙という認識は間違いではないでしょう。

「広義でいう手紙のこと」の解釈でよいと私は考えます。

戦国時代には書簡を出す際に厳格なルールがあった

さきほど私は「文末に用いる書留文言も恐々謹言などに規格化されるなど、次第に書状の形式も複雑になっていきます。」と述べました。

書簡を出す際のこうしたルールのことを「書札礼(しょさつれい)」といいます。

つまり、文書を作成するのに際して、守らねばならない儀礼(書札)と故実のことです。

日本で文字(漢字)を使用し始めた古代期当初は、私文書(書状)に限っていえば鷹揚な決まりしかありませんでした。

ところが、平安時代末期に藤原(中山)忠親の著わした『貴嶺問答』あたりから、次第に厳格なものへと変化します。

加藤友康, 由井正臣(2000)『日本史文献解題辞典』吉川弘文館より引用

『貴嶺問答』・・・きれいもんどう

往来物の一種。

撰作者『群書類従』消息部所収本の奥書によれば「中山内大臣忠親」である。

忠親は建久二年(1191)内大臣となり同六年に没した貴族であり、本文中に寿永二年(1183)木曾義仲京都乱入の件を記録しているので、鎌倉時代初期の作と目される。

内容は六十五条に及ぶ往復書簡文から構成され、その多くは律令・朝儀、その他有職故実に関する質疑応答である。

また本書に引用されている律の文には、他に伝わらない逸文がある点も注目される。

貴族の子弟の手本として後世に伝わり、写本は中世より近世にかけてのものが六種ほど発見されており、刊本では『群書類従』のほか『日本教育文庫』教科書篇、石川謙・石川松太郎編『日本教育体系』往来編一がある。

さらに、鎌倉時代に『書札礼付故事』『弘安礼節』が撰定されると、「勅撰」の権威のもとに、のちの世へまで拘束力を持つ書札礼の基準ができあがりました。

(※大臣・大納言・中納言・参議・蔵人頭以下それぞれの在任者が、他の官職を有する相手に書簡を出す際、守るべき書札を述べたもの。書札礼付故事は『群書類従』消息部、弘安礼節は『群書類従』雑部に所収)

それでは、これから具体的な書札礼についてご覧いただきましょう。

難しい内容についてはなるべく画像を用い、ルビを振るなどしています。

文章量が多いので、目次から必要な項のみをご参照くだされば幸いです。

正文と書状案・写の違い

皆さんは歴史系の書籍や博物館などで「書状案」・「写」と書いているものをご覧になったことはあるでしょうか。

「〇〇年〇月〇日付織田信長書状案(〇〇氏所蔵文書)」

などと記される場合が多いです。

「案」ということは本物ではないのかと想像される方もいらっしゃるかもしれません。

この項では、そうした書簡の種類について解説したいと思います。

正文

正文(しょうもん)とは言うまでもなく、実際に相手へ宛てて出した書簡のことで実物です。

つまり、正式の文書として格式の高いものとなります。

時代が古ければ古いほど、紙の保存状態が悪い傾向にあります。

基本的に正文の場合は、「〇〇書状正文」とは記されません。

草案・土代

正文が本物であり、実物であるならば、草案(そうあん)・土代(どだい)はその下書を指します。

書簡を書いている途中に、筆を誤って失敗したもの。

あるいは、花押(※後述)を書く際に失敗して墨で黒く塗りつぶしたものもこれに含まれます。

当然、草案(そうあん)・土代(どだい)には下知としての効力はありません。

後世を生きる私たちが、正文と見比べて個人的に楽しむのに向いたものといえるかもしれませんね。

史料の名前に『〇〇土代』や『〇〇公草案』などとあるものは、そうした類のものである可能性が高いでしょう。

案文・案書

歴史系の書籍や博物館などでよく見かける「書状案(しょじょうあん)」はここに分類されます。

これは正文のコピーのうち、効力のあるものを指します。

法令・命令布達に関する書簡は、多くの人たちが目を通す必要があります。

そうした書簡を本物たる正文を回文にしていたら、時間がかかって仕方ありません。

そのため、正文のコピーを大量に作成する必要がありました。

従って、複写ではあるものの、効力のある案文(あんもん)・案書(あんしょ)が必要だったのです。

ゆえに、これは訴訟関連の証拠文書、所領に関する土地の権利関係文書が多いと言えるでしょう。

戦国時代では権力者の罪を周りに知らしめる弾劾状の類も、案文がよく作成されました。

しかしながら、必ずしもこうした線引きがなされているとは限らず、人によっては書状の下書き、あるいは手控えをこう呼ぶこともあります。

写

書状案はコピーのうち、効力のあるものを指しました。

一方、写(うつし)はコピーのうちで、効力のないものを指します。

特に料紙は、時代を経ると保存が難しくなるので、読めなくなる前に写を作成して後世に遺す人物もいます。

江戸時代はそうした例が多く、これが本当に正文や案文を写したものなのか、それとも完全なる捏造か。

その鑑定は高度な専門知識や機材が必要となるでしょう。

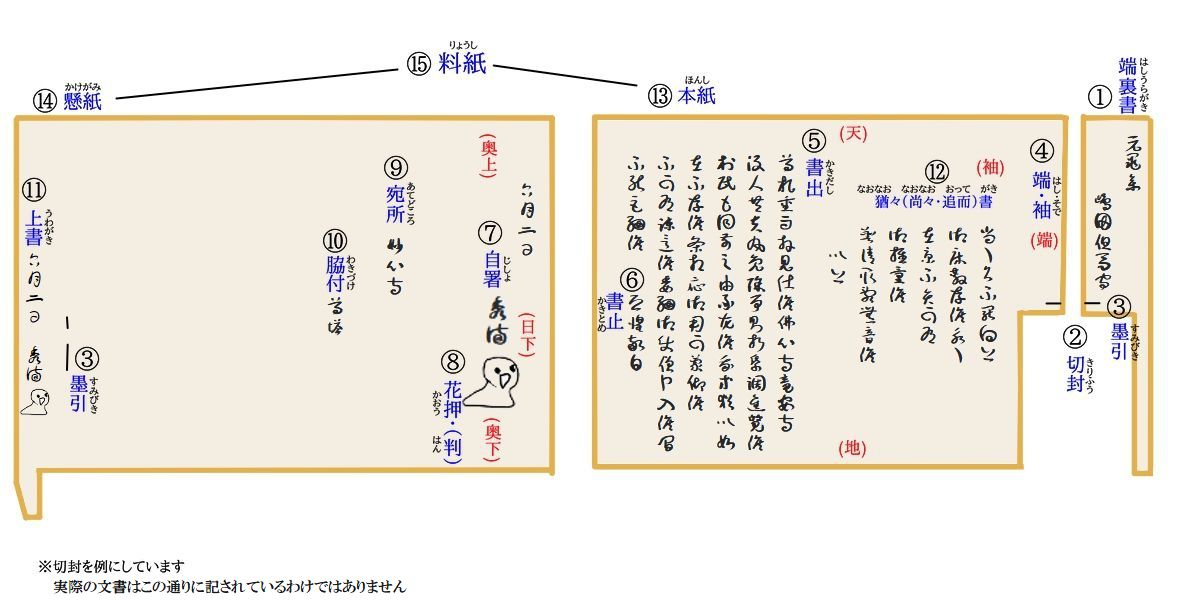

図説で書状の名称と意味を解説します

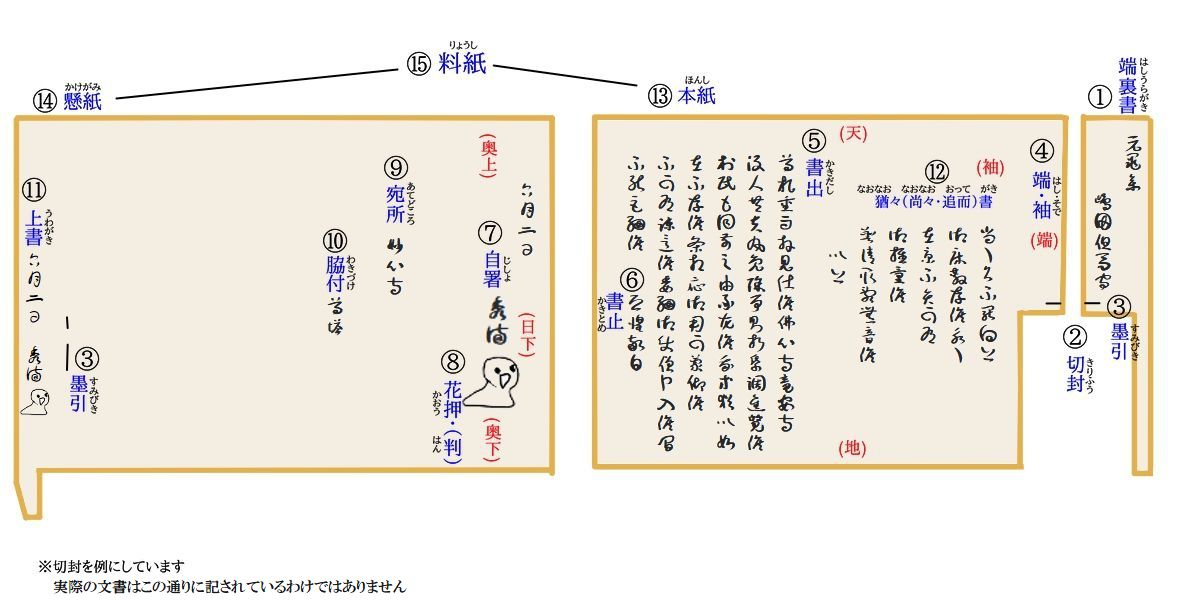

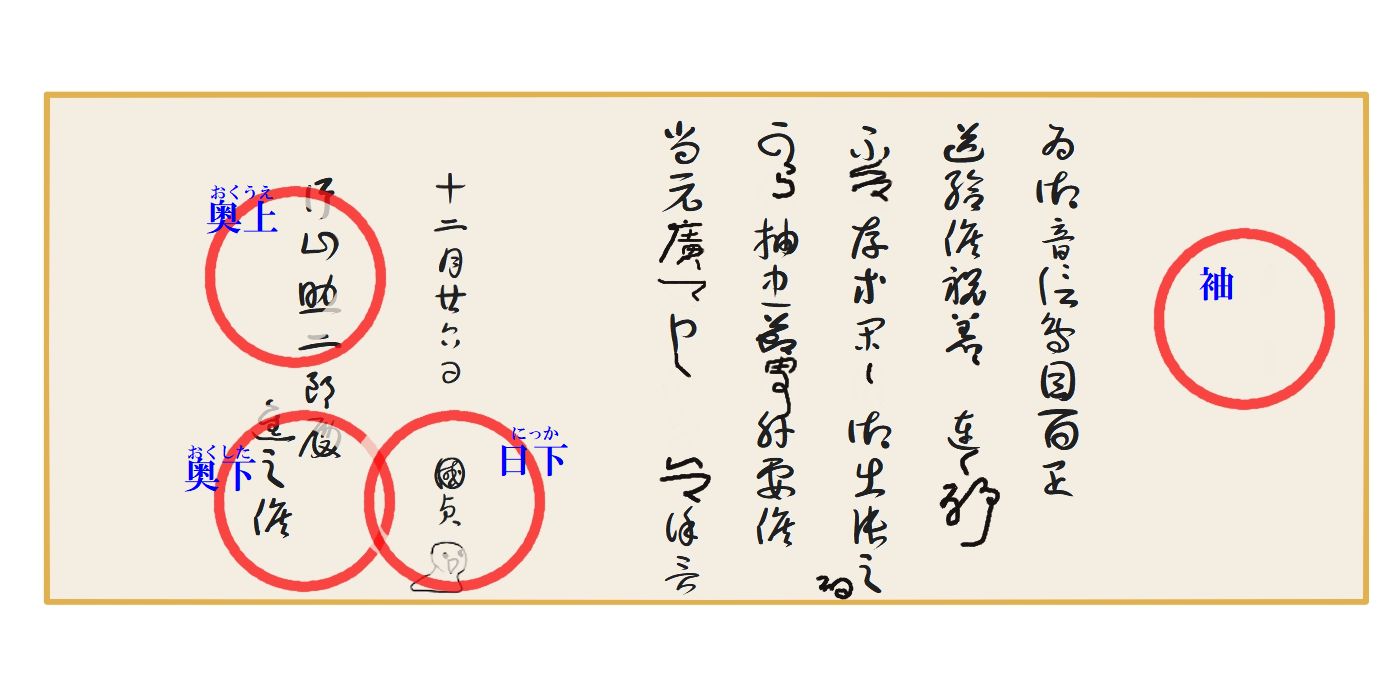

さて、ここでは私が作成した図を用いて、①から順に書札の名称とその意味をご覧いただきます。

加えて、この図以外でよくある他のパターンの書札形式も解説いたします。

ただし、実際の書状は必ずしもこの書き方で統一されているわけではありません。

あくまでよく出るパターンの一つです。

書簡に関する専門用語とルール

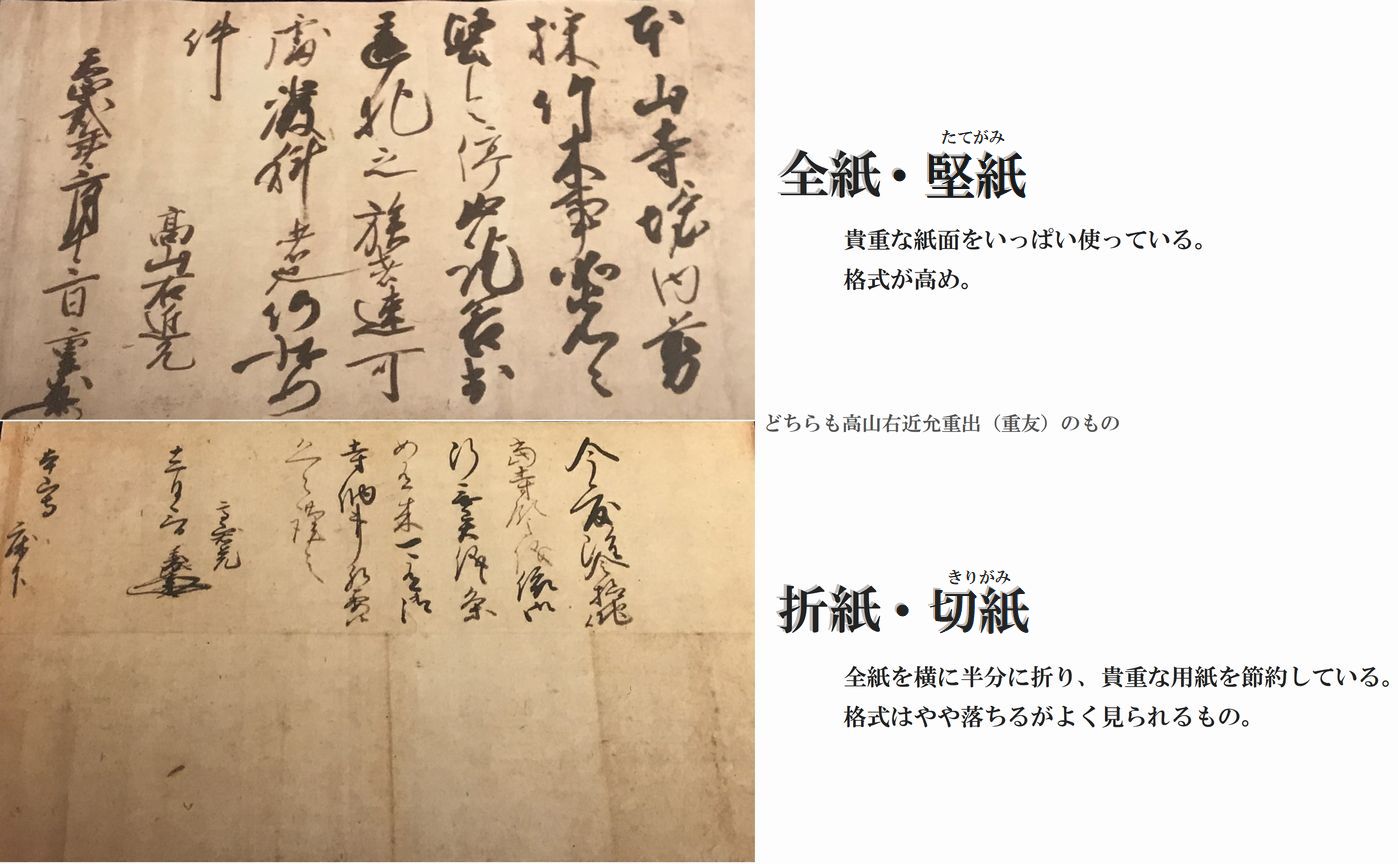

全紙(堅紙)と折紙(切紙)

まずは料紙の種類についてです。

料紙には大別して大きく2種類に分かれます。

堅紙(全紙)と切紙(折紙)の違い

全紙(ぜんし)と堅紙(たてがみ)は、一枚の紙をいっぱいに使って記すタイプです。

これは将軍が発給する御内書(ごないしょ)や御教書(みぎょうしょ)などによくあるもので、当時貴重な紙を惜しげもなく使い、あたかもその権威の大きさを見せつけているかのようです。

一方折紙(おりがみ)は一枚の紙を横に半分に折り、折り目の上と下を使って記すタイプです。

切紙(きりがみ)は一枚の紙を縦または横に切断したものを用いて記すタイプのものです。

折紙・切紙はともに料紙を節約して書くもので、もともとは私的な書簡、または略式な指令書として用いられました。

しかしながら、戦国時代では大名間の外交的なやりとり、家臣への感状、法的拘束力を持つ裁許状にも広く見受けられます。

なお、大名間の書簡のやり取りで「折帋拝見致し候」などとある場合は、単に書状を拝見しましたとの解釈で良いでしょう。

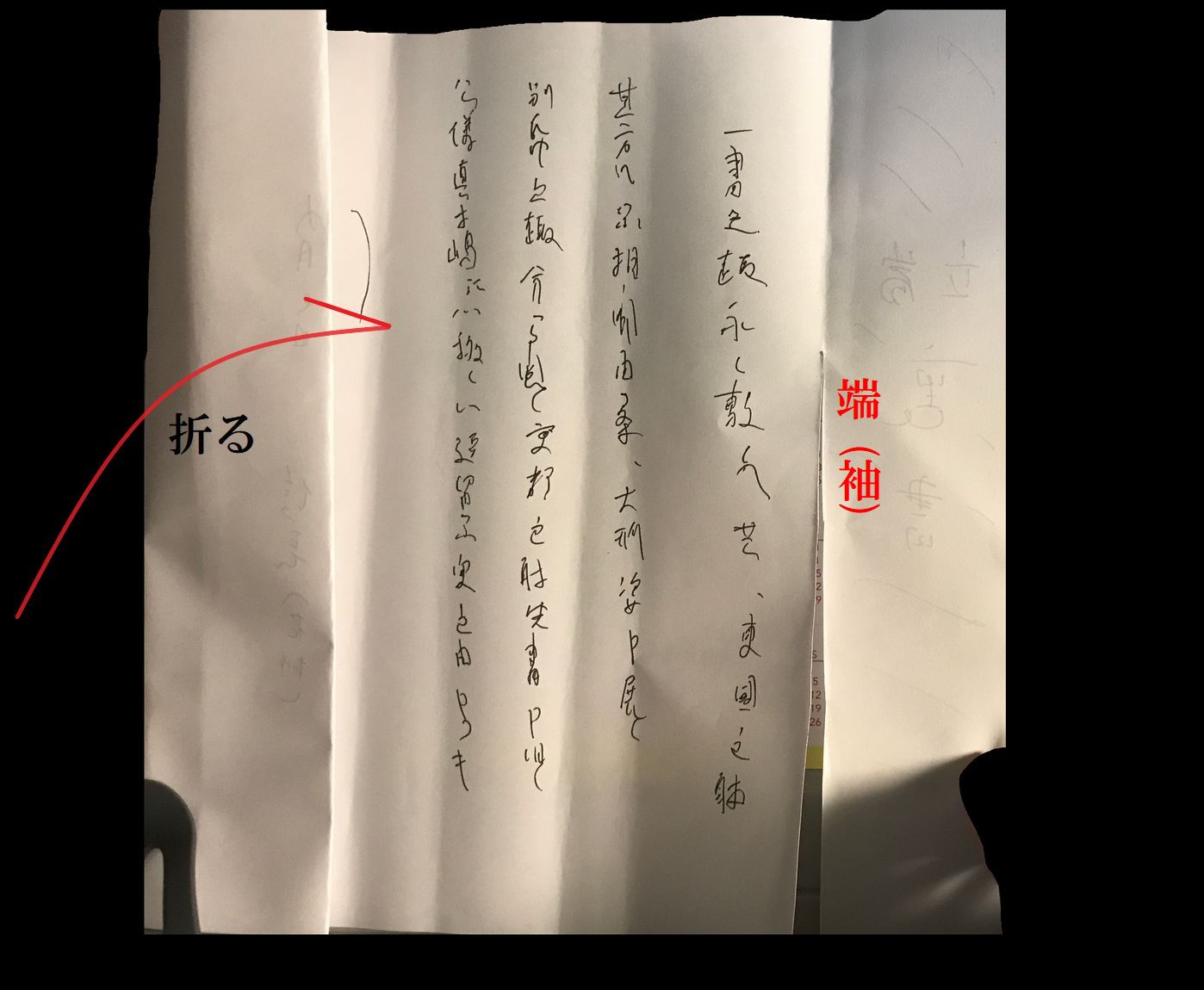

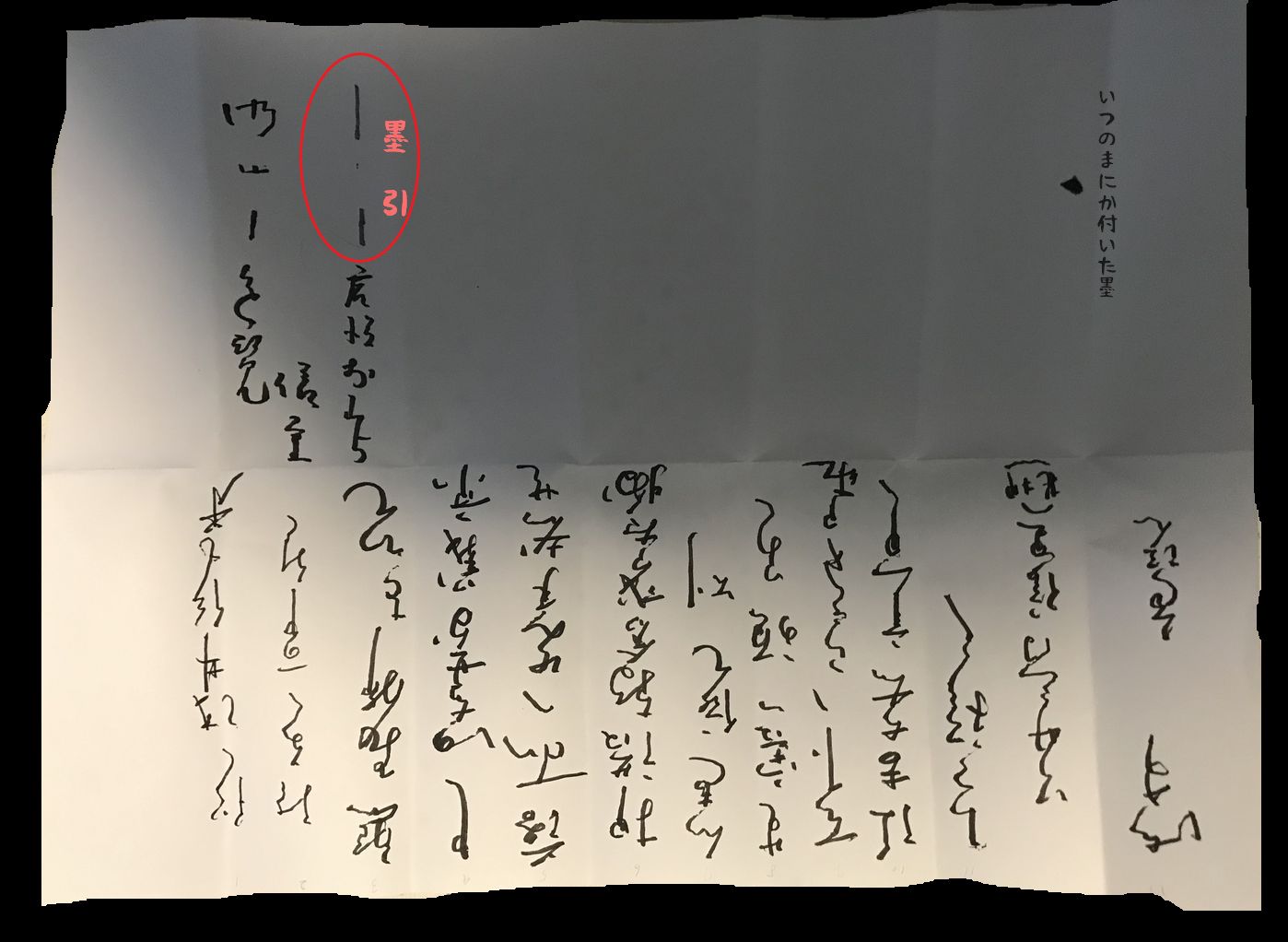

①端裏書とは

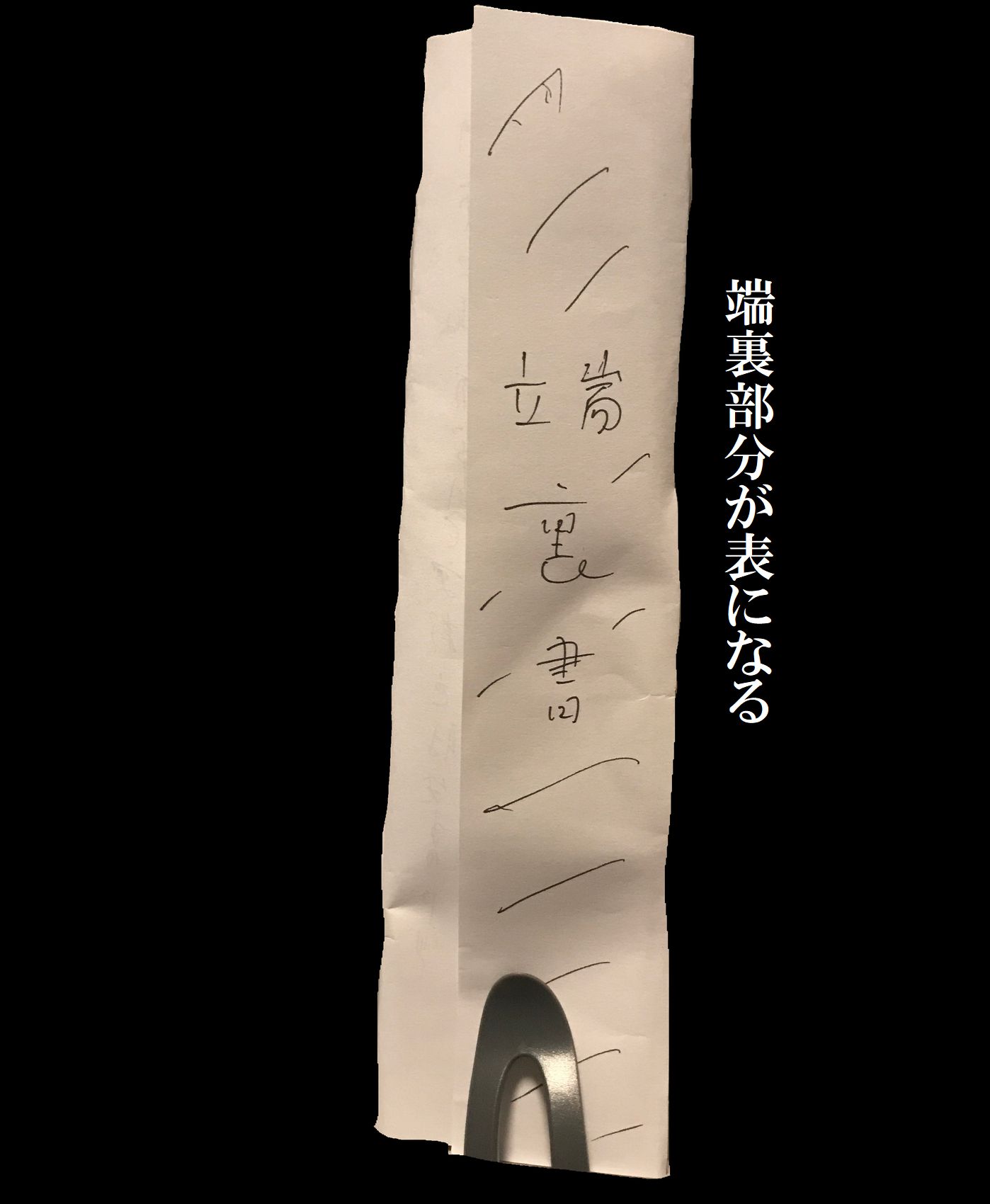

まず、文書の右端を端(はし)といい、その裏側を端裏(はしうら)といいます。

端裏に文字を書くことが端裏書(はしうらがき)です。

文書はふつう左端(奥)を内側にして折り畳むので、最後まで折り畳むと下図のように、端裏の部分が表に出ます。

これが端裏書です。

端裏書は通常、書状の発給者が記すものではありません。

受取人が略した内容を記したり、発給者の名や年月日を書いておくと、わざわざその書状を開かなくても内容が把握できます。

我々のちの世の人間にとって、ここには本文だけではわからない重要な情報が含まれているケースもあります。

なお、訴訟に際し、端裏に奉行が記したメモを端裏銘(はしうらめい)といいます。

中世においてはさまざまな場面で証拠として文書が重要視されました。

とりわけ土地財産に関する諸権利は、それを証明する文書によって保障されます。

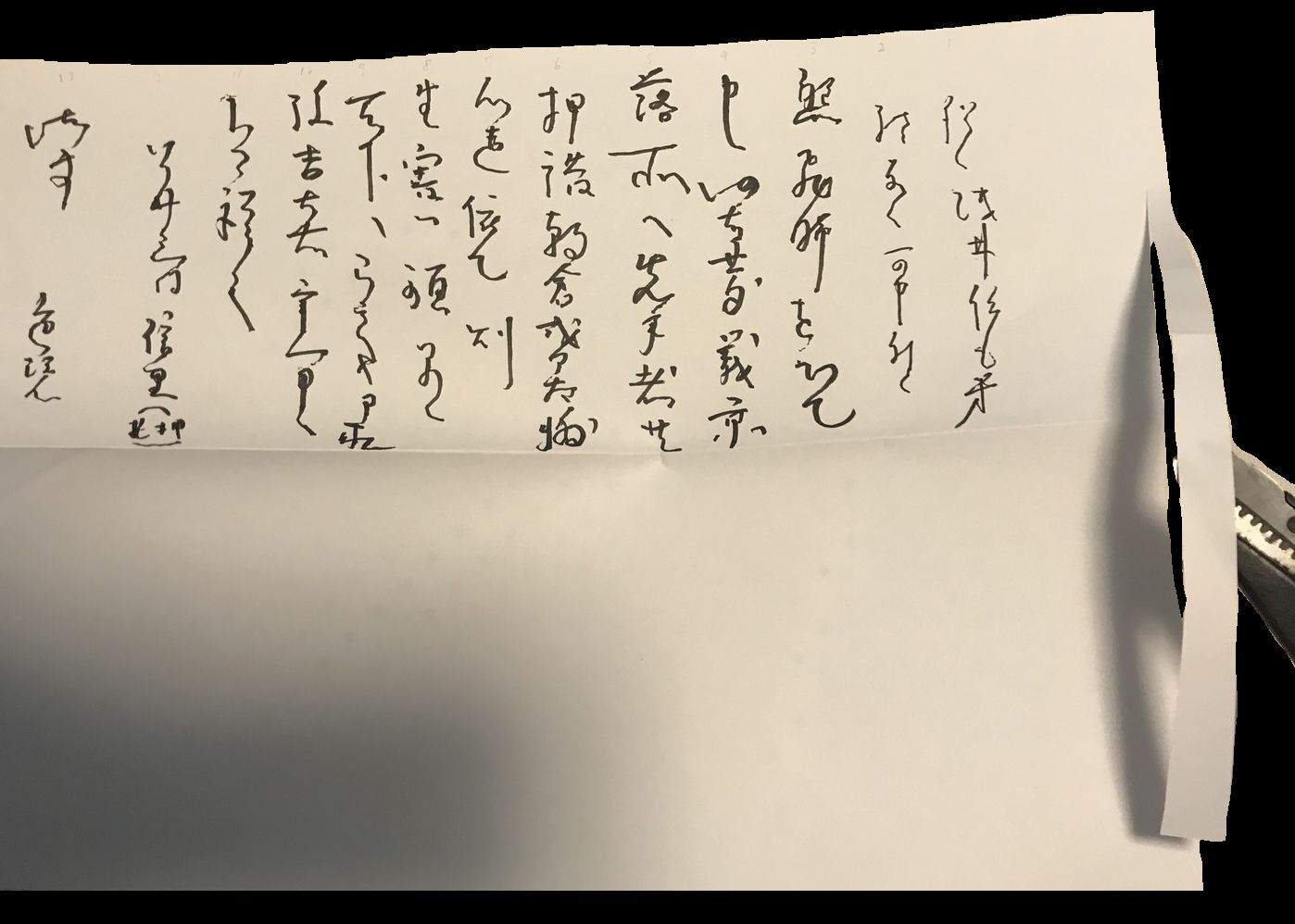

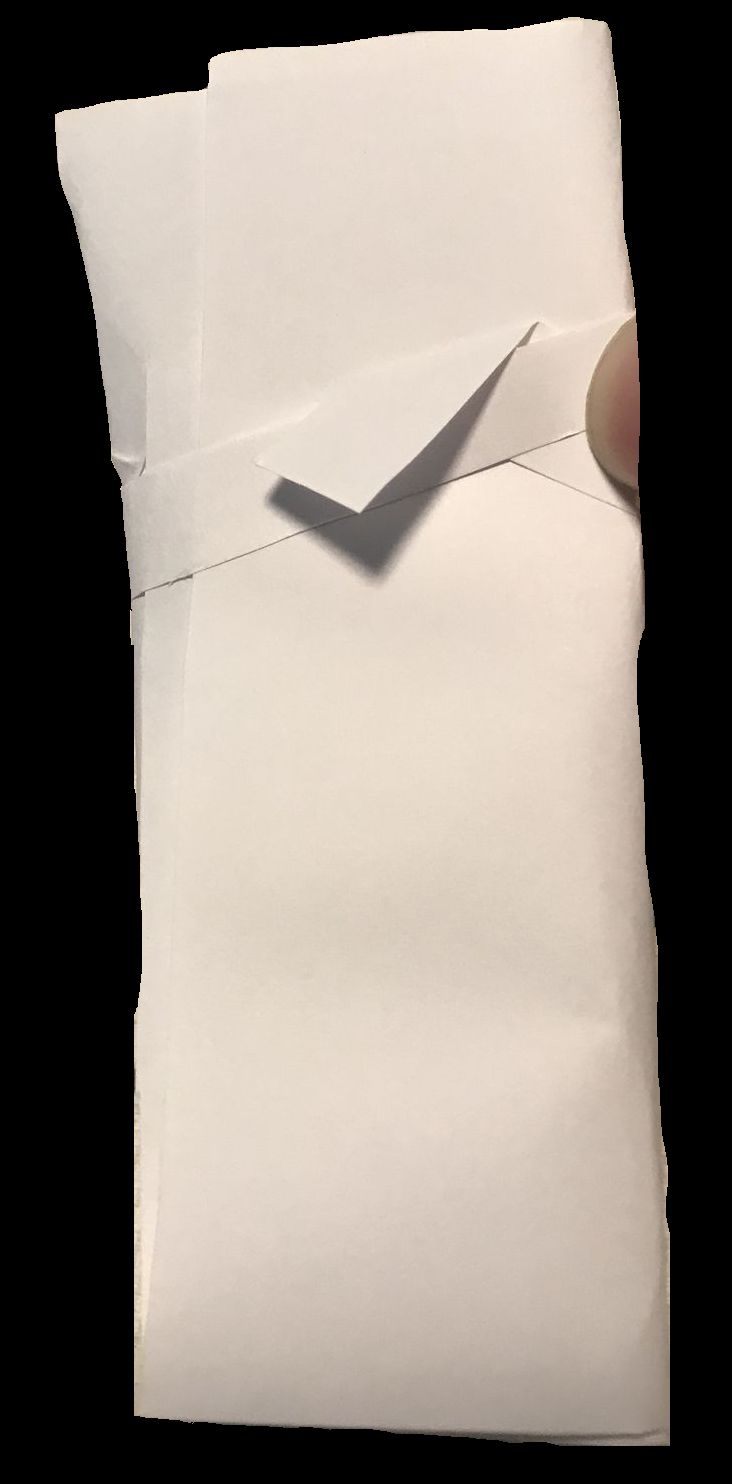

②書状の折り方

書状の包み方にもいくつかのパターンがあります。

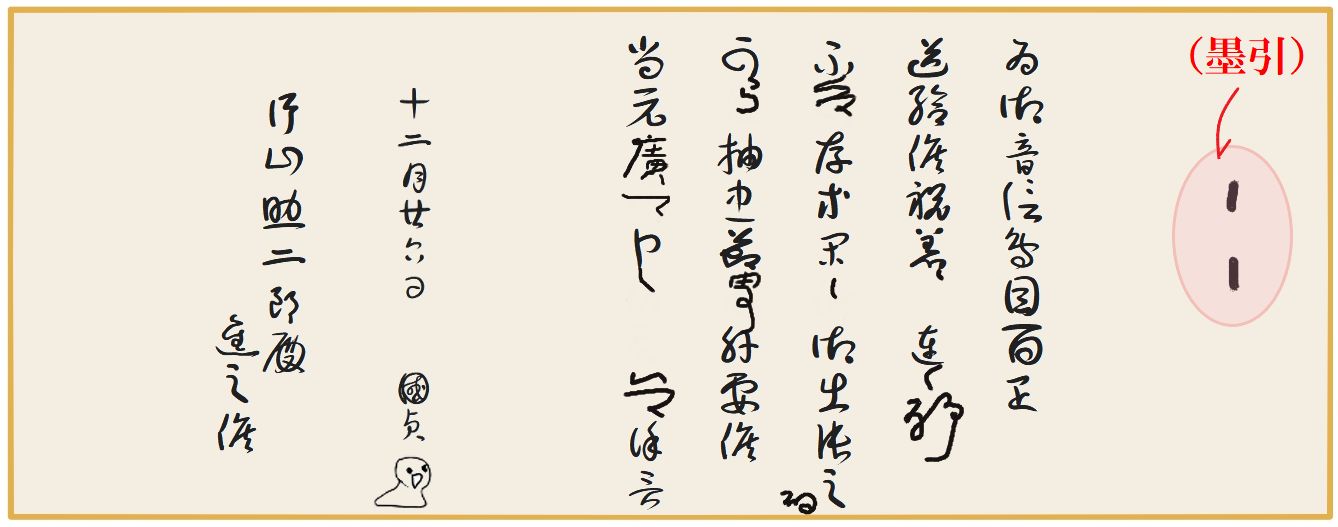

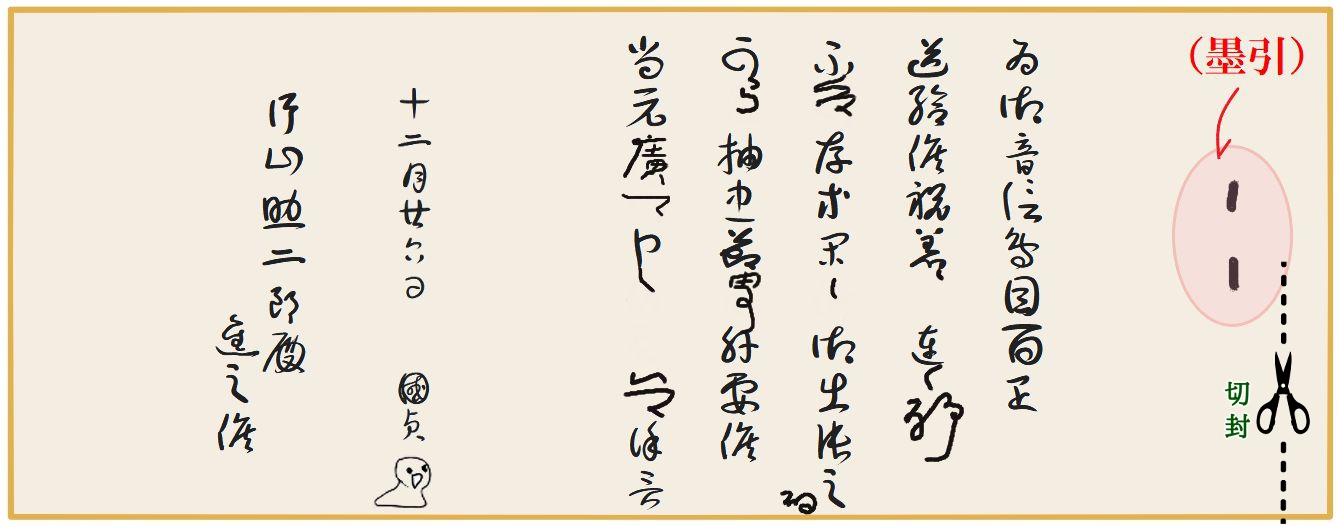

切封

切封(きりふう)は、封紙を用いないで、本紙の一部を切って巻く方法のことです。

書状を左から巻いて、右に巻き留めてから料紙の端を下から途中まで細く紙紐に切って書状に巻き、最後に封じ目を付けるやり方が切封です。

翻刻に「端裏切封墨引(はしうらきりふうすみびき)」とある場合は、こうした切封タイプの折り方の書状で、前述した端裏部分に墨引跡(※墨引は後述)のある書状を指します。

こちらの図③の端裏書にかかっている部分が「端裏切封墨引」となります。

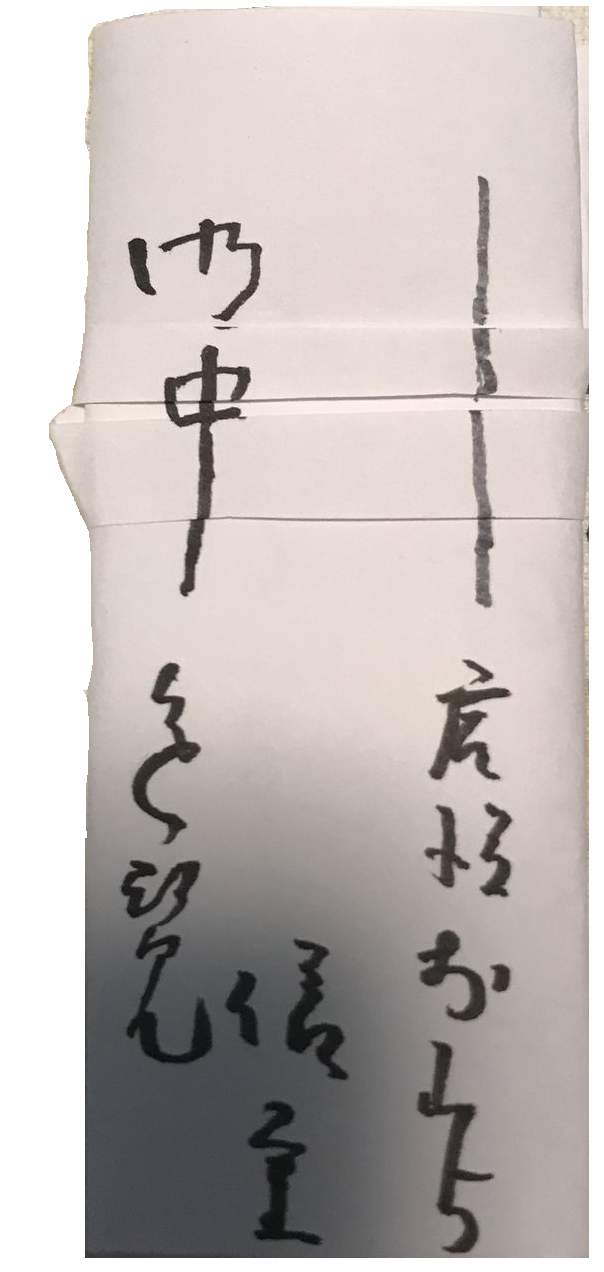

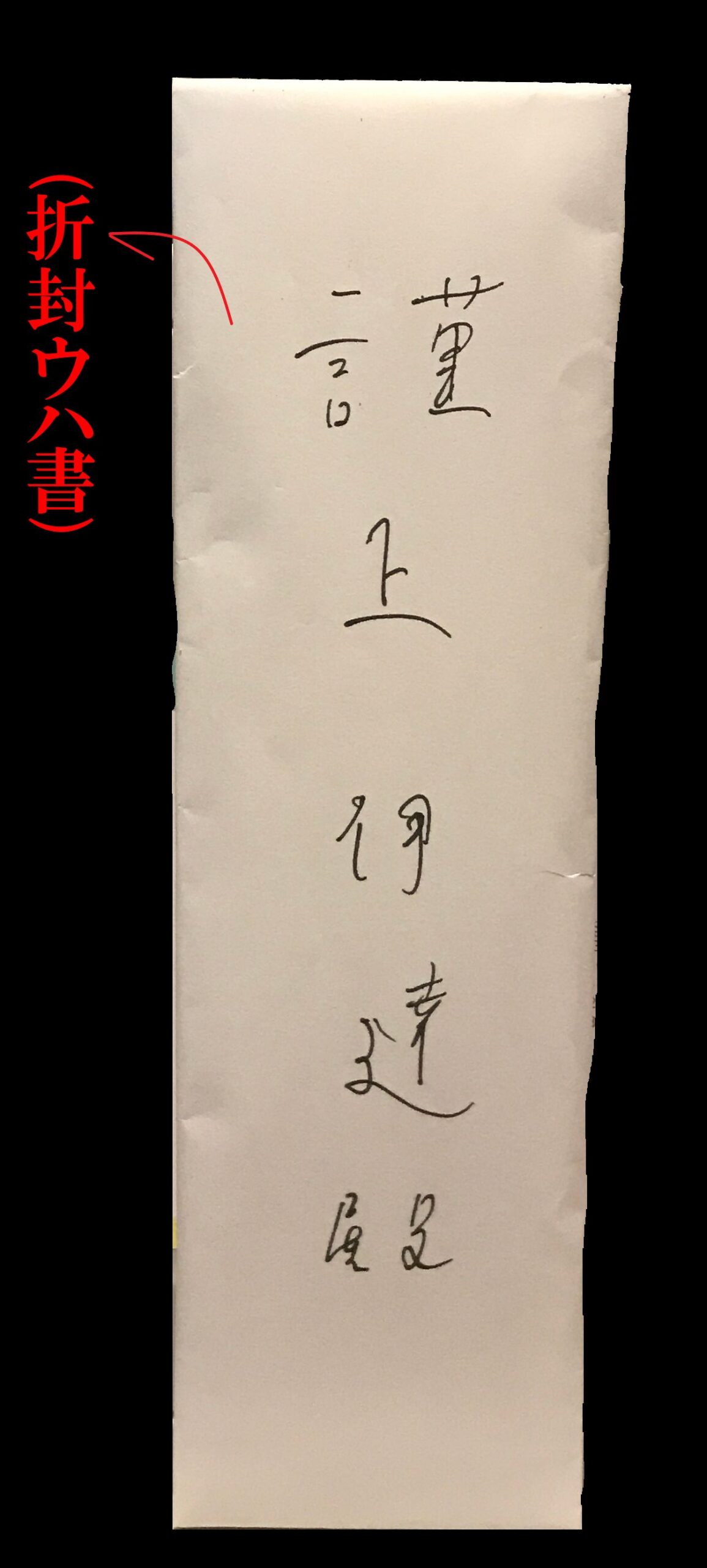

折封

折封(おりふう)は、折り畳んだ本紙を大きめの包紙(封紙)で三つ折りまたは四つ折りで包み、上下を裏側に折った形式のことです。

先ほどの端裏書は基本的に受取人がメモのために書くものでしたが、折封の封書に記す文言は差出人が記すものです。

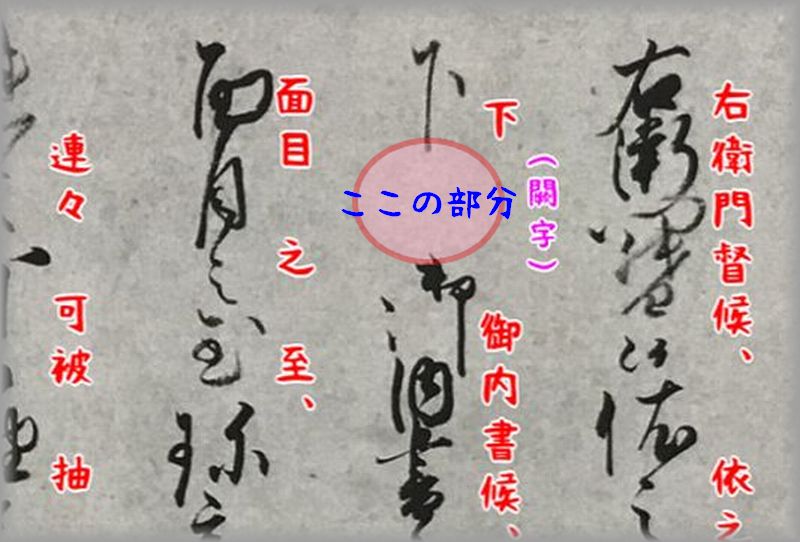

上の写真を翻刻に致しますと

(折封ウハ書)

「謹上 伊達殿」

となるでしょう。

その後に本文が続くケースが多いです。

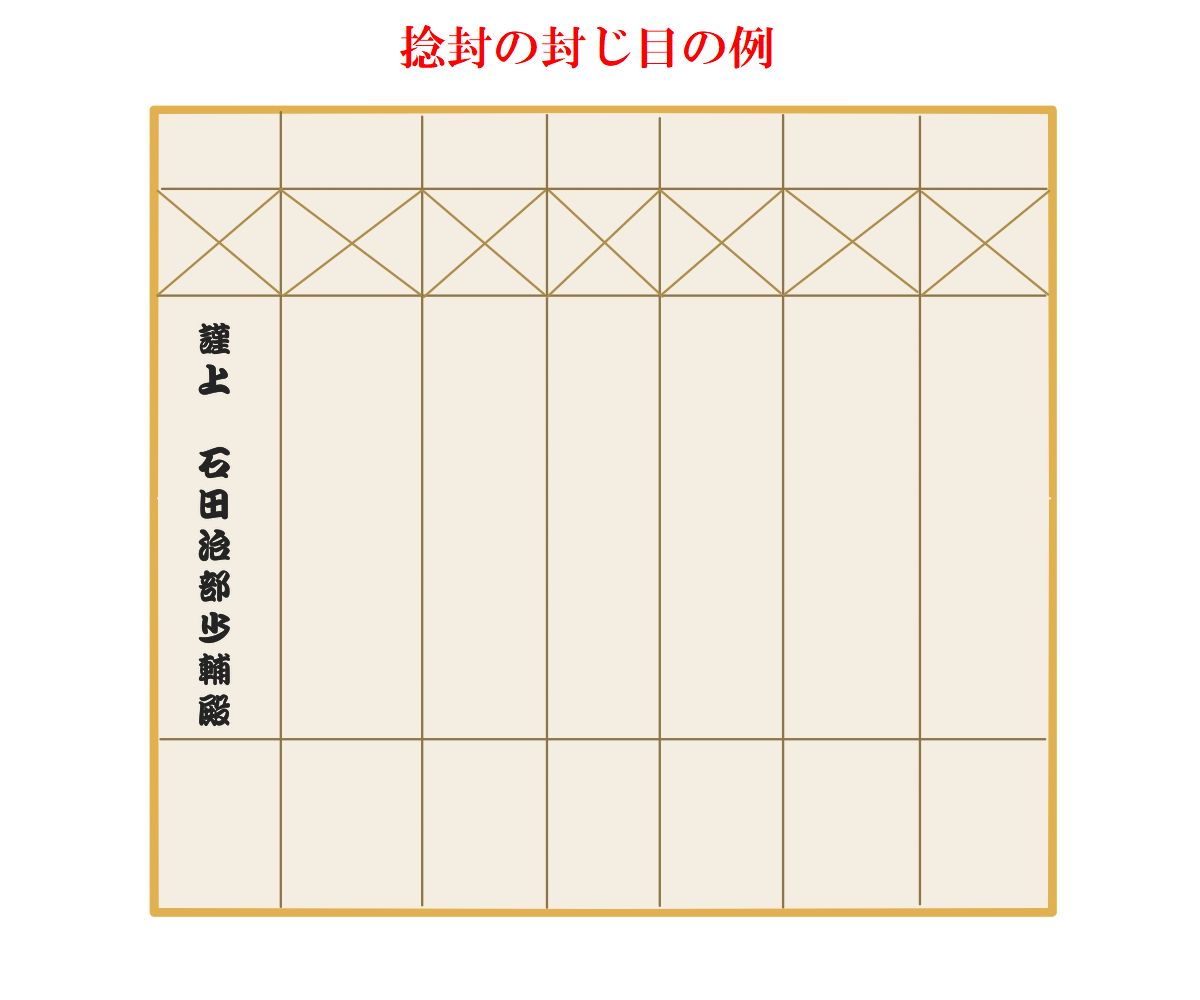

捻封

捻封(ひねりふう)は、折封と同じく包紙の裏側を折ったあと、さらに2回、90度に折り返してひねったように封をする形状のことです。

この形状の書状を広げると、下図のような×の折筋がつくのが特徴です。

捻封の封じ目の例

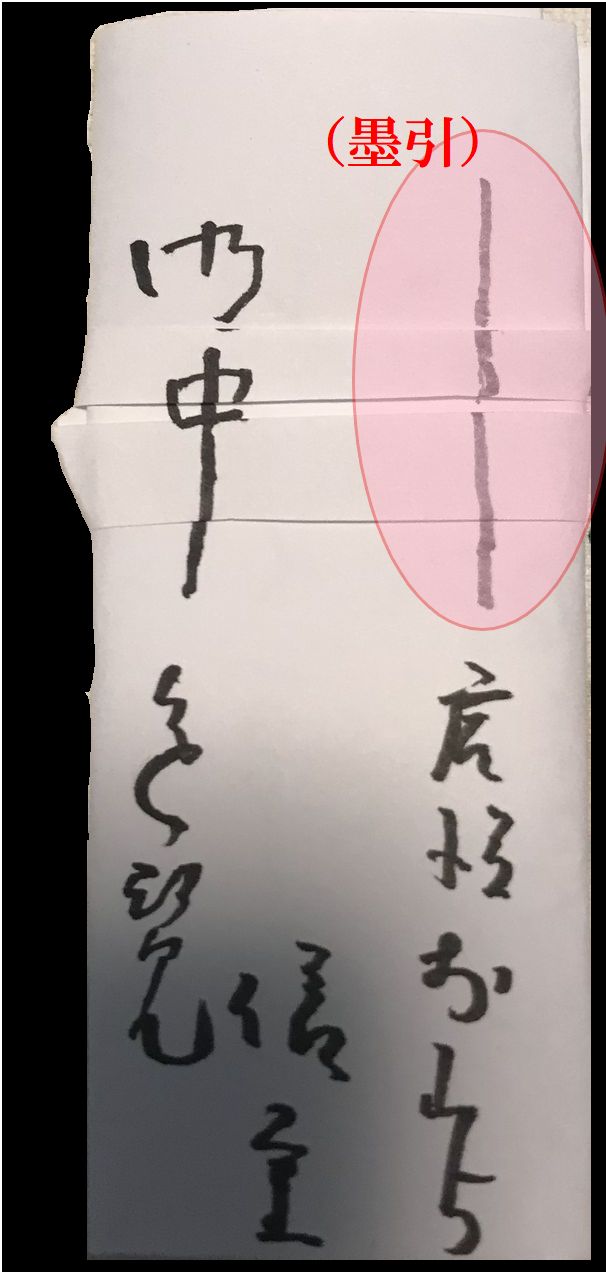

③墨引とは

墨引(すみびき)とは書状の封じ目のことをいいます。

現代の書簡も「〆」と封じ目を記すのが一般的ですね。

下図は折紙形式の切封上書を例にしたものです。

折紙の下の段にある「― ―」が墨引にあたります。

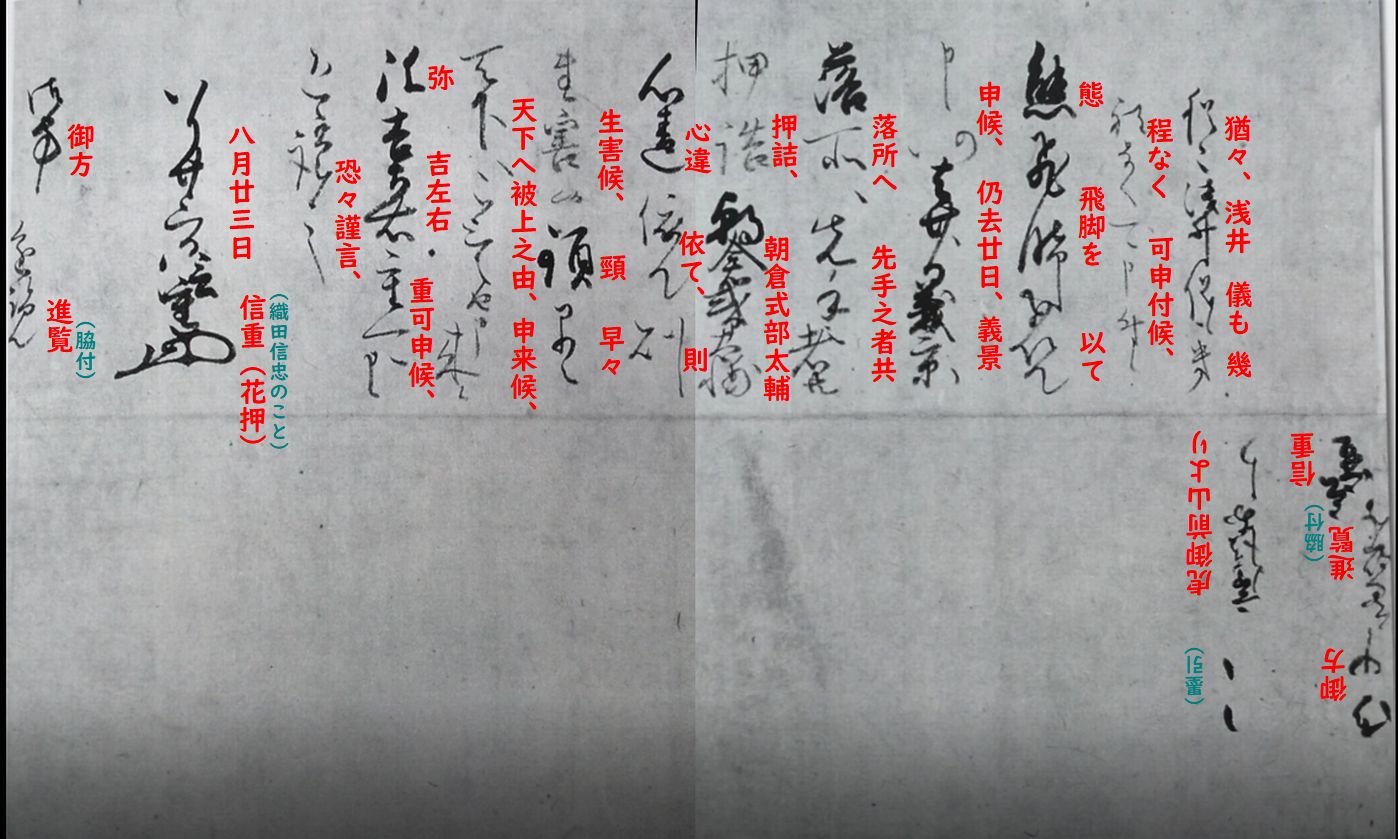

『真田宝物館所蔵文書(八月二十三日付織田信忠書状)』釈文

下図は上図を元にして作成した折紙形式の切封上書です。

このように墨引を書くと

この通り、同じ箇所に墨引痕がつきました。

紙紐で巻いた分の幅分墨付きがありません。

『(個人所蔵)十二月二十六日付内藤国貞書状』

そしてこちらが全紙(堅紙)形式の墨引痕です。

このように、折り方次第で墨引がつく箇所が変化します。

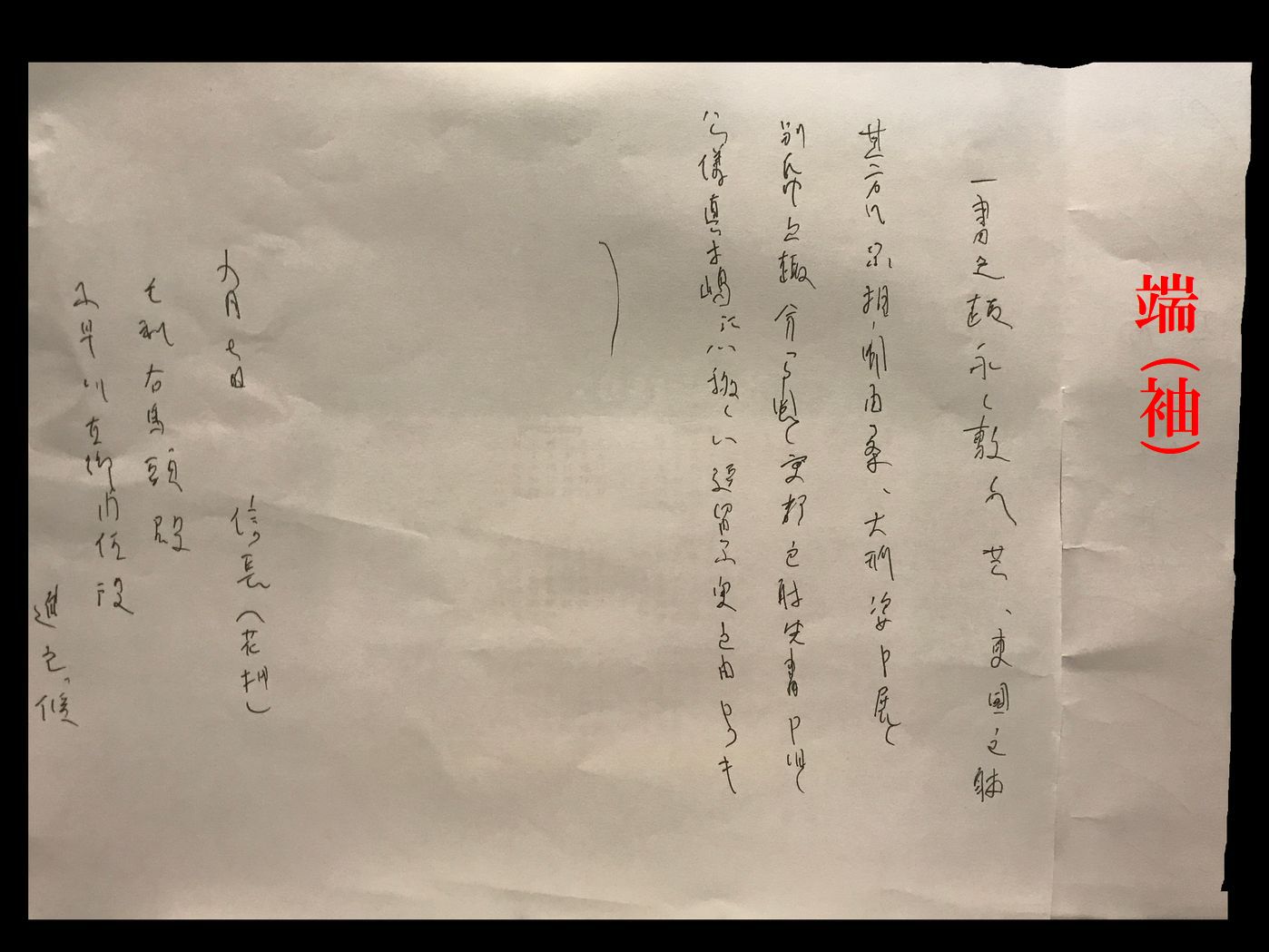

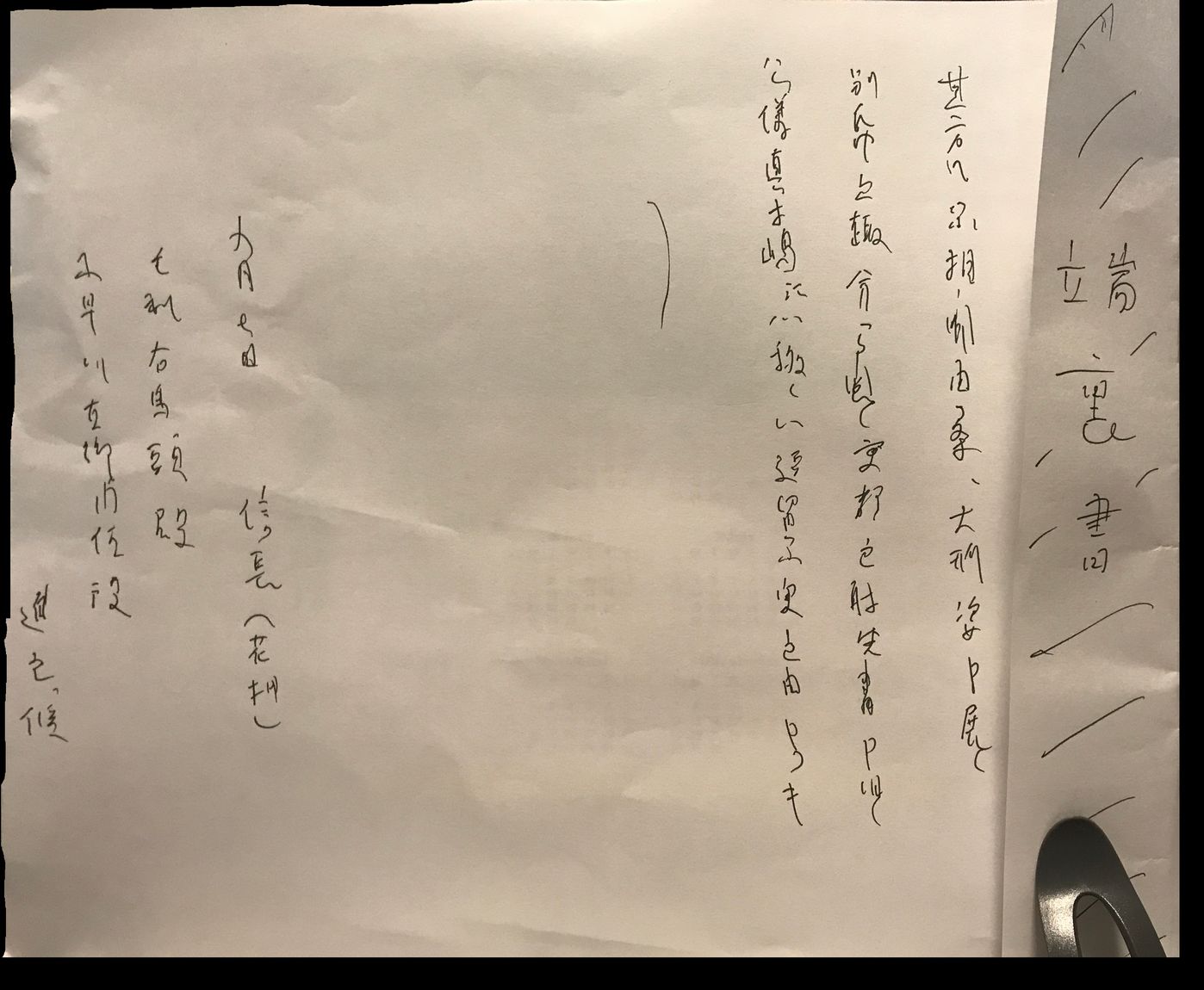

④端・袖

書状の右端を「端(はし)」、本文が記されるまでの余白部分を「袖(そで)」といいます。

先ほど受取人がメモとして記したのが「端裏書」と述べましたが、これはこの部分の裏にあたるからです。

メモとして記すのは端裏とは限らず、中には右端にメモを書くものもありました。

これを「端書(はしがき)」と呼びます。

端裏書とは違い、端書の場合は開かないと概要を確認できません。

書状によっては「袖」の部分に追伸を記述することもありますが、詳しくは「⑫猶々書について」の項で解説いたします。

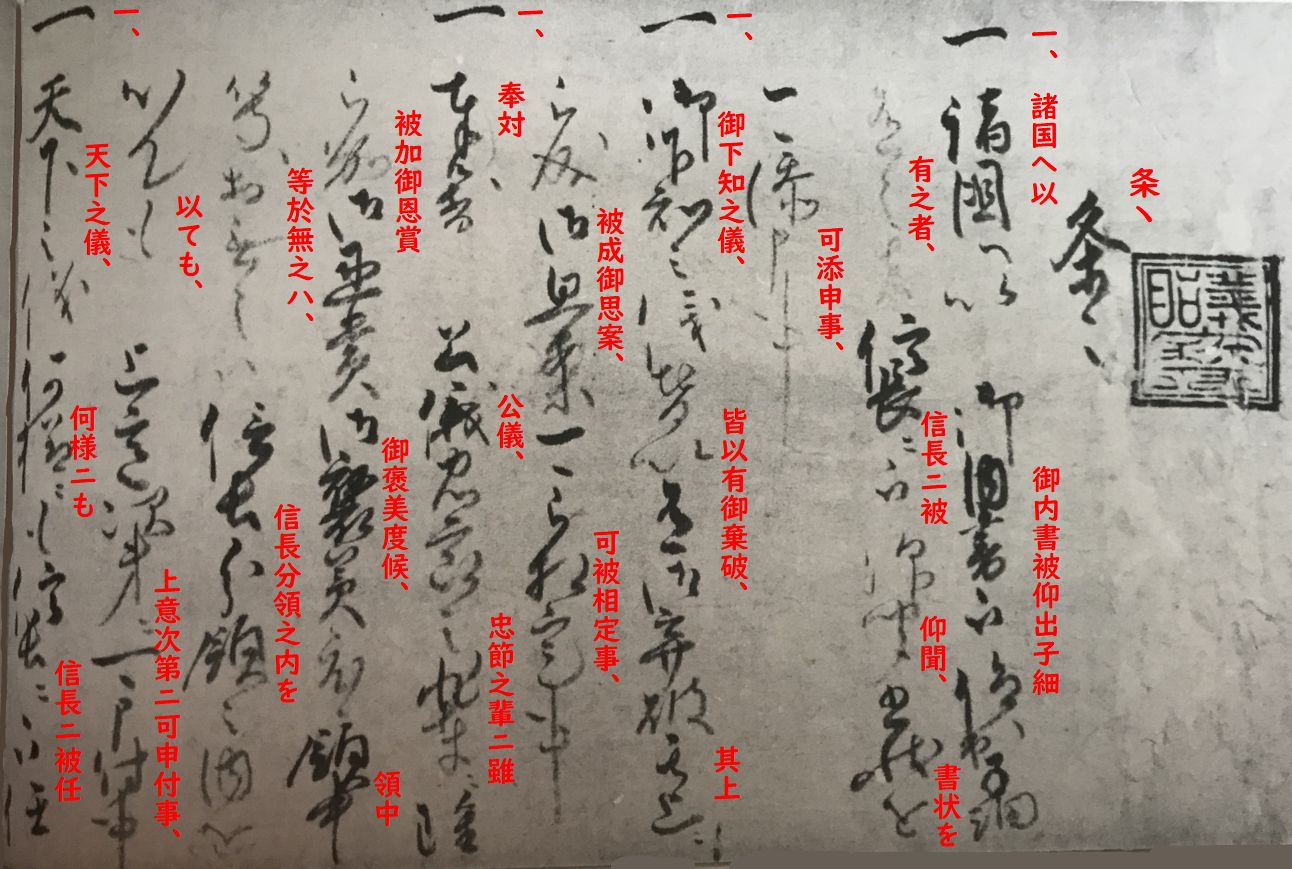

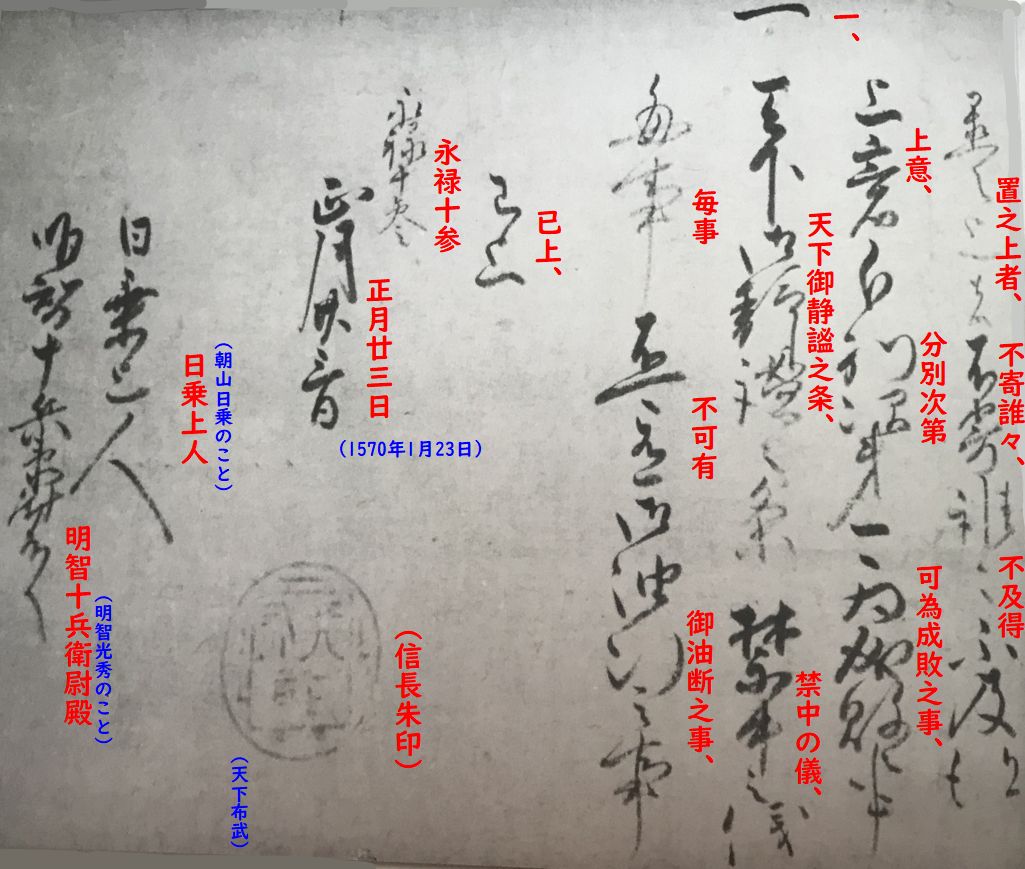

「袖判を通す」とは?

書籍や博物館などで「袖判を通す(そではんをとおす)」という語を見たことがないでしょうか。

例えば「織田信長の書状に、将軍である足利義昭も袖に判を通した」などと表現されます。

つまり、同意してサインを書いたというわけですね。

『成簣堂文庫所蔵文書(永禄十三年正月二十三日付足利義昭・織田信長条書)』より

これは永禄13年(1570)1月23日付で、足利義昭と織田信長が将軍家の職務規定について記したいわゆる「殿中御諚」の追加五ヶ条です。

宛名は朝山日乗(日乗上人)と明智光秀(明智十兵衛尉殿)。

信長は自らの朱印を捺していますが、この図の袖部分(右側)に足利義昭の印判も捺されています。

足利義昭印判

これが袖判(そではん)です。

通常の書状は本文を書き終え、月日の付近に花押を据えますが、袖判の場合は文書の右端の余白部分に花押を据えます。

袖判は、右筆書きの文書や、家臣の者が書いた奉書(※後述)などが発給する文書でも、自筆文書と変わらぬ効力があるのだと認定する意志を、宛先へ具体的に表示するためにするのです。

従って、袖に判を据える人物は、高貴な身分の人物に限ります。

なぜ袖判を必要したのか。

これは、書簡を書く際に守らねばならない礼儀作法(書札礼)に大きく関係するからです。

とりわけ、発給者(あるいは発給代行者)と宛所の関係性によって、奥上(日付の次行上部)、奥下(日付の次行下部)、日下(日付の下部)、あるいは袖(料紙の右側)のどこにサインするのかで重要な意味を持ちました。

サインをする場所いろいろ

この中で袖判の場合は、宛所に対してもっとも尊大な書札礼となります。

逆に奥上署判の文書は、日下・袖判の文書にくらべて、相手に対して丁重な様式となります。

こちらは社寺宛の文書などで多く見られる傾向にあります。

専門的な話になりますが、袖判下文(そではんしたぶみ)・袖判下知状(そではんげちじょう)・袖判奉書(そではんほうしょ)・袖判御教書(そではんみぎょうしょ)・袖判庁宣(そではんちょうせん)などが存在します。

こうした袖判は鎌倉時代あたりから次第に増えていきます。

⑤⑥書出と書止

⑤の書出(かきだし)は文章の書き出し部分です。

「尊札重而拝見仕候(尊札重ねて拝見仕り候)」から始まる文章は、いかにも書簡の書き出しらしいですね。

この時代の人たちは、基本的には句読点を打ちませんので、読むのに骨が折れます。

⑥の部分が文章の終わり。

書止(かきとめ)です。

書簡を書く際に守らねばならない礼儀作法(書札礼)にのっとり、ここでも宛名との距離感や身分の隔たりによって大きく変わる決まり文句を記します。

それが「恐々謹言(きょうきょうきんげん)」・「恐惶謹言(きょうこうきんげん)」・「恐惶敬白(きょうこうけいびゃく)」・穴賢(あなかしく)」・謹言(きんげん)」などです。

現在でも「敬具」や「かしこ」などが記されるのは、こうした文化の名残と言えるでしょう。

これが書留文言(かきとめもんごん)といわれるものです。

当時の書留文言は、現代よりもはるかに厳格なルール(書札礼)がありましたので、差出人はその文言を慎重に選びました。

受け取る人物の性格や、取り巻きにいる側近衆によっても変化するでしょうが、最悪の場合、送った書簡を受け取り拒否されるケースもありました。

書留文言について

書留に用いる決まり文句も、調べると面白い発見があります。

例えば、例には「恐惶敬白(きょうこうけいびゃく)」と書いていますが、これは社寺に宛てているケースが多く、宛所に対して最大限の敬意を払っています。

恐々謹言(きょうきょうきんげん)は直訳すると「恐れ謹んで申し上げます」となりますので、それよりもさらに畏まっている表現ですね。

逆に尊大な態度で書簡を出す際は「謹言」のみに留めたり、書留文言(かきとめもんごん)そのものがない場合があります。

「~候也、(~そうろうなり。)」で本文を終えるものが多いですね。

他にも

“以上のことを申し渡す”とする場合は「仍如件(よってくだんのごとし)」あるいは「仍状如件(よってじょうくだんのごとし)」。

“以上が誰々様からのお達しであると”する場合は「仍執達如件(よってしったつくだんのごとし)」。

起請文(誓詞)を交換する場合に限っては、互いの社会的身分に関わりなく「仍如件(よってくだんのごとし)」、または「仍起請文如件(よってきしょうもんくだんのごとし)」とするなど特例もありました。

頻繁に登場する「恐々謹言」

⑦⑧自署と花押と判について

現代は公文書の本文を書記官が書きますが、サインに関してはその職責にある者が責任の所在を明らかにするため、自分の実名を自筆で書きます。

これが本来の自署の意味です。

自筆(じひつ)・・・自分が書くこと。またはその書類。自書。

これは古文書の世界も同じです。

武家文書では、中世以降自署は記さず、花押のみを用いる場合もありました。

花押(かおう)は自署の代わりに書く記号のことです。

押字(おうじ)ともいい、その形が花模様に似ているところから花押と呼ばれました。

印判との区別をつけることから「書判(かきはん)」ともいいます。

花押は個人の表徴として文書に証拠力を与えるもので、他者から模倣や偽造をされないように、その作成には種々の工夫が凝らされました。

小和田哲男(1979)『図録中世文書の基礎知識』より引用

花押は10世紀ごろから次第に用いられはじめます。

当初は楷書で署名していましたが、時代の流れとともに、楷書から行書へ、行書から草書へと変化していきます。

特に実名の下の文字を極端に簡略化し、次第に二字の区別がつかない花押スタイルが流行します。

これを「草名(そうみょう)」といいます。

戦国時代末期になると、諱(いみな=実名)とは全く関係のない文字が花押として用いられるようになります。

織田信長の「麟」・豊臣秀吉の「悉」などです。

同時に千利休をはじめ、真木島昭光・十河存保・三好宗渭・伊達政宗などは、漢字ですらない鳥の絵などを図式したものを花押に用いました。

花押の例

なお、中には偽造を防ぐためなのか、心機一転を図るためなのか、花押を頻繁に変える人物もいます。

そのため、花押の判別によっておおよその年次を特定できる場合もあります。

⑨⑩宛所と脇付

この例での宛所(あてどころ)は妙心寺という寺です。

先述した書留文言の「恐惶敬白」は、相手が社寺だから丁重だったのかもしれませんね。

このように宛所がどこなのかで、書簡を書く際に守らねばならない礼儀作法(書札礼)の仕様は大きく変わります。

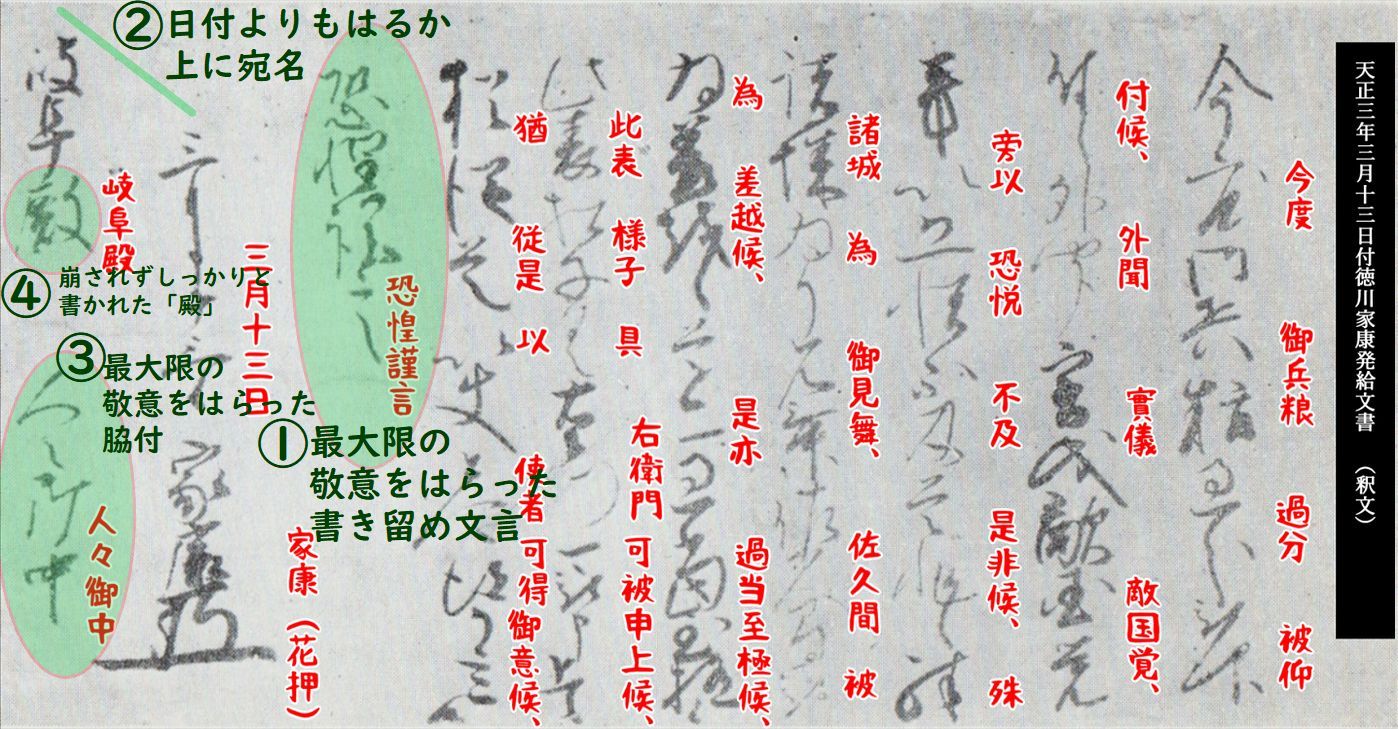

『大阪城天守閣所蔵文書(三月十三日付徳川家康書状)』

例えば天正3年(1575)3月13日付で徳川家康が織田信長へ宛てた書状。

当時の織田信長は官職も含めて、立場的に徳川家康よりはるかに高い地位にありましたので、この文書の書札礼は非常に厚礼なものとなっています。

特に宛所(岐阜殿)を日付よりも上に記すのは、相手の方が立場が上である可能性が高いといえるでしょう。

関連記事:長篠の戦い前夜 徳川家康が織田信長への感謝の意を示した書状を解読

また、宛所を織田弾正忠殿(織田信長)とするよりも、岐阜殿と所書(ところがき)にした方が厚礼であるとの説もあります。

脇付(わきづけ)とは、宛名の左下に書き添えて敬意を表す文言のことです。

「進之候(これをまいらせそうろう)」・「参(まいる)」・「人々御中(ひとびとおんちゅう)」・「 侍史 (じし)」・「机下(きか)」などがよくある文言です。

返書の場合は「尊答(そんとう)」・「貴酬(きしゅう)」などが多く見受けられます。

『吉川史料館所蔵文書(二月十三日付柴田勝家書状)』より

この文書の脇付は「御宿所」です。

「あなた様のお住いの人々へ」という意味で、転じて「私はあなたに直接お手紙をお出しできる身分にはありません」といささかへりくだった表現となります。

このように、宛所と脇付けの言葉選び・文字配置も、書札礼に含まれていました。

⑪上書

上書(うわがき)とは、書簡の表面に月日や宛所などを書くことです。

例にある上書は、本文と同じ面に記されているので表書(おもてがき)となります。

逆に、その裏側に書くことを裏書(うらがき)といいます。

先述した端裏書は、受取人が便宜上記すものでしたが、上書の場合は書簡を出した人物が記すことが多いです。

翻刻に記されている「(切封ウハ書)」とは

今回の例は切封タイプの形式ですので、翻刻などでは「(切封ウハ書)」などと表現されます。

切封は封紙を用いないで本紙の一部を切って巻く方法のことでしたね。

この形状で書状の奥(左端)から内側に折っていき、切り目を入れた紙で封をして墨引をつけます。

そして、表面となる部分に月日や宛所などを記入する。

これが「切封上書(切封ウハ書)」です。

史料の翻刻を読んでいると、他にも

(懸紙ウハ書)

(包紙ウハ書)

(捻封ウハ書)

(端裏ウハ書)

などさまざまなタイプがあります。

下図は端裏上書の例です。

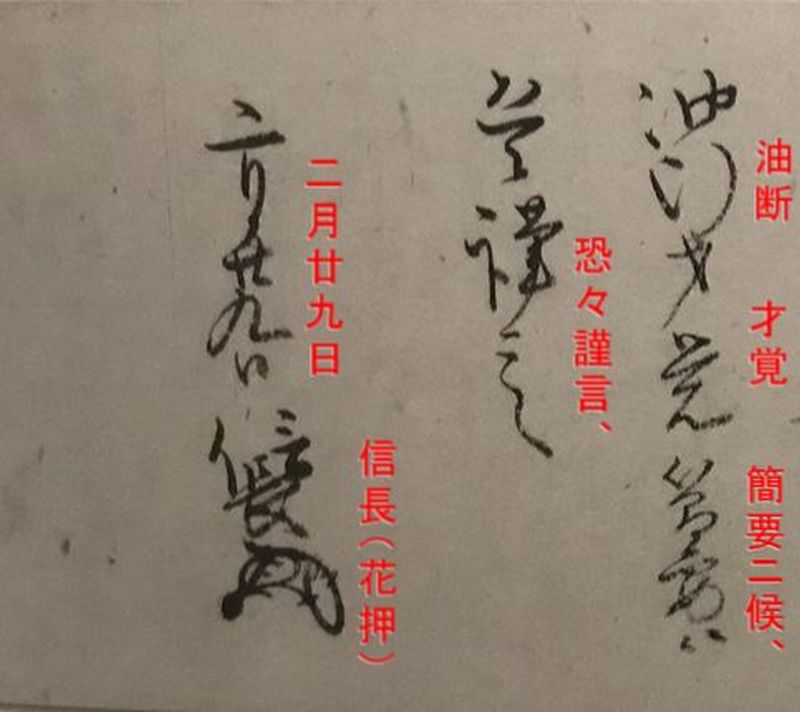

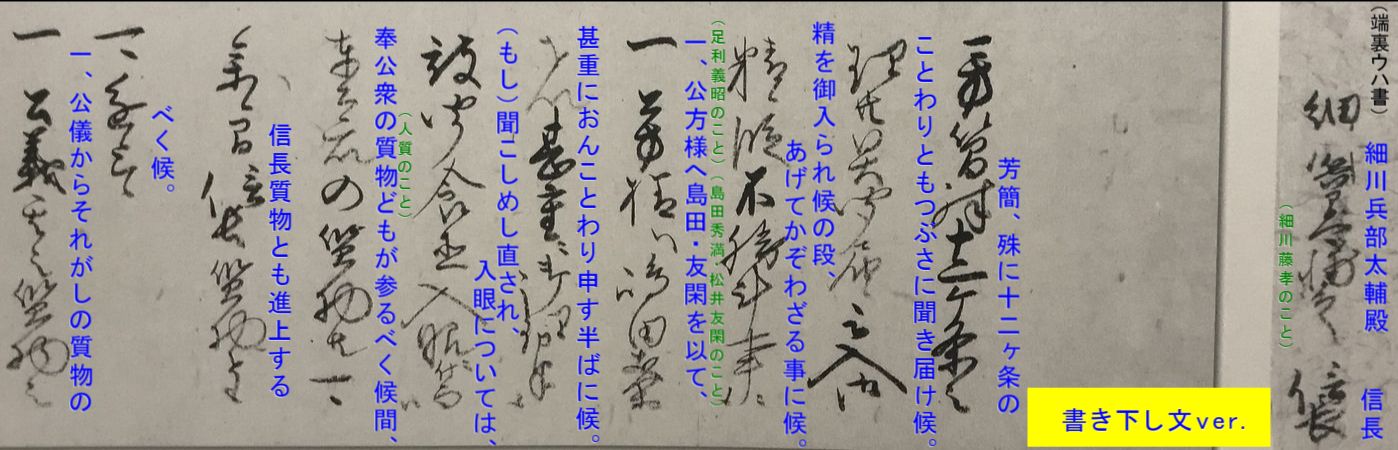

『永青文庫所蔵文書(二月二十九日付織田信長書状)』書き下し文

これは元亀4年(1573)2月。

挙兵して信長への敵意を顕わにした足利義昭についての書状です。

義昭の動向をたびたび注進してくれる幕臣細川藤孝(細川兵部太輔殿)の奔走を謝し、信長が将軍との和睦を望む旨が記されています。

図の部分を翻刻にするとこのようになります。

「(端裏ウハ書)」

細川兵部太輔殿 信長

芳簡殊に十二ヶ条之

理共具聞届候、被入御

精候段、不勝計事ニ候、

一、公方様へ嶋田 友閑

を以、甚重ニ御理申半候、

被聞食直、入眼ニ付而ハ

奉公衆の質物共可

参候間、信長質物とも

可進上候、

一、公義其之質物之

関連記事:義昭挙兵!信長が細川藤孝に宛てた書状から見える意外な一面とは!?

もし、史料の写真が見れなくとも、翻刻に上書部分まで記されているとイメージが湧きやすいかと思います。

このような記され方をしている書籍からは誠意が感じられます。

⑫猶々書について

猶々書(なおなおがき)と読み、現在の追伸部分にあたります。

尚々書(なおなおがき)・追而書(おってがき)ともいいます。

現在は本文を書き終えた後に追伸を書くのが普通ですが、この時代はどういうわけは、⑫の部分に記されることが多いです。

しかし、これはどこまでが常識になっているのか定かではなく、現在のように本文を書き終えた後に記すパターン、本文と本文の間の行に小さく書くパターンもあり、統一感がありません。

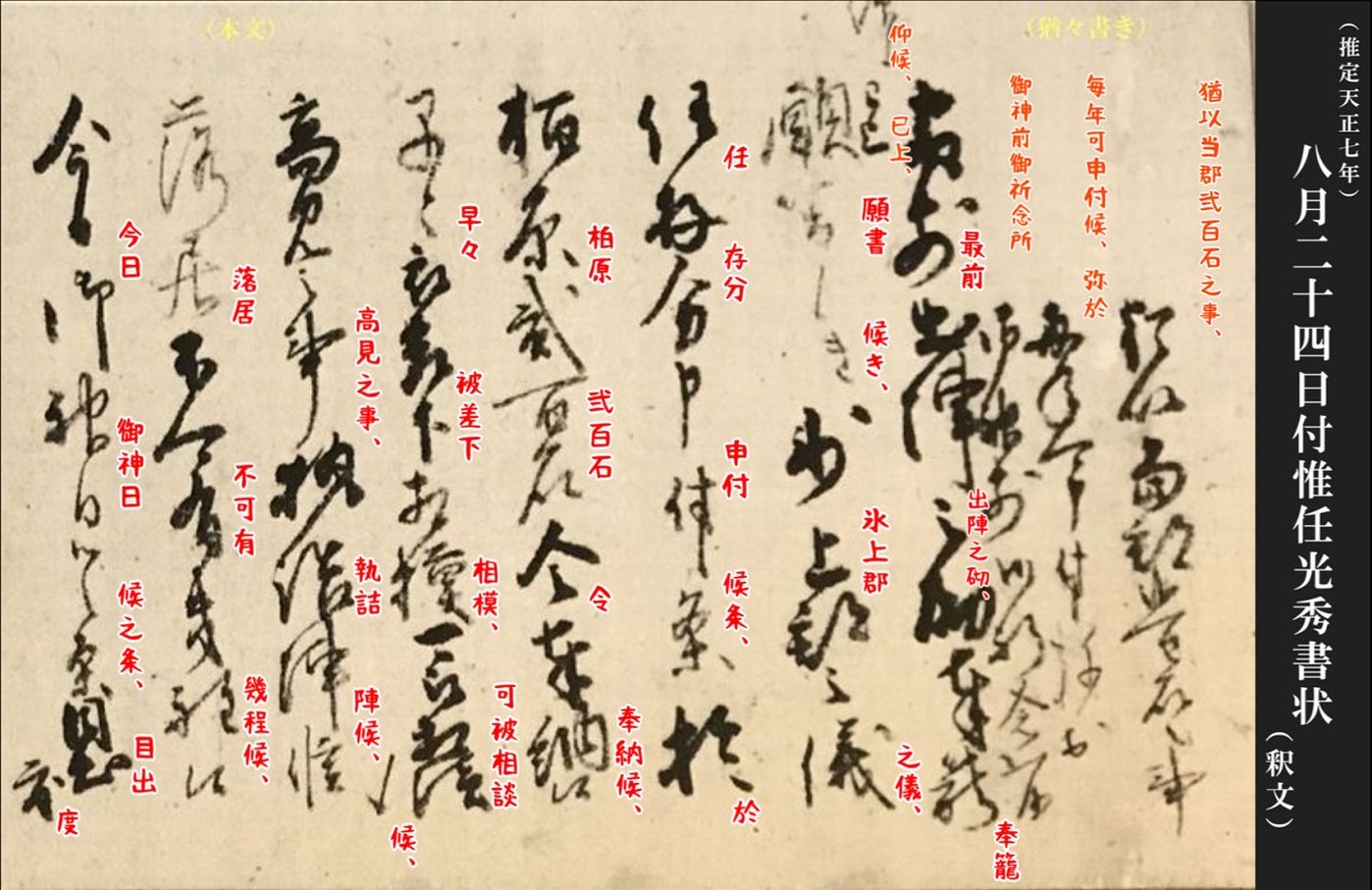

『安土考古博物館所蔵文書(八月二十四日付明智光秀書状)』釈文

これは当時惟任光秀と名乗っていた明智光秀が、天正7年(1579)8月24日付で愛宕山咸徳院法印御坊へ宛てた書状です。

この冒頭オレンジ色の4行が猶々書です。

こうした猶々書のある書状を読み下す際は、本文を読み終えた後から読むと良いでしょう。

しかしながら、中にはこのような書き方もあります。

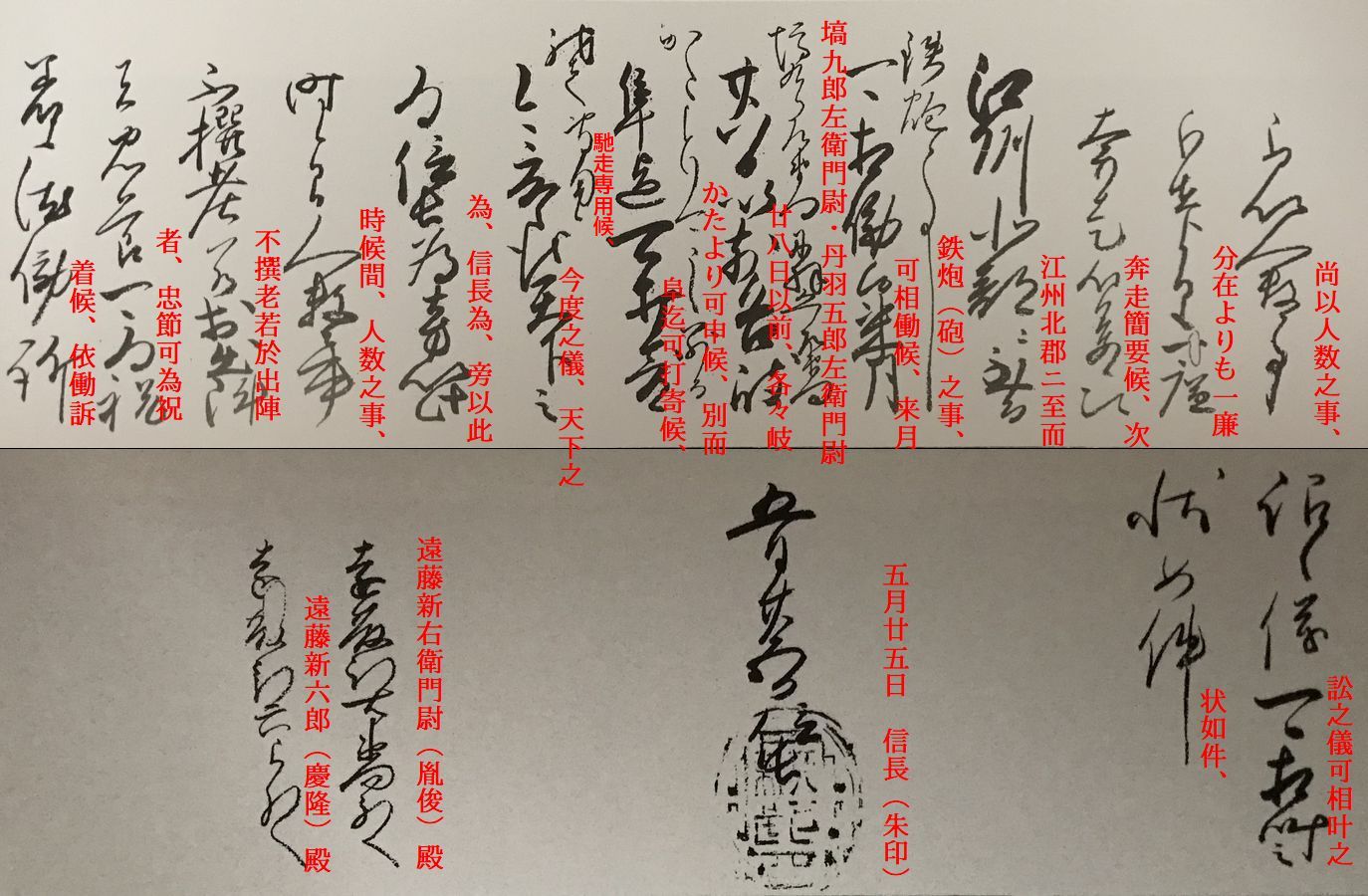

『武藤文書(東京大学史料編纂所所蔵写本・五月二十五日付織田信長朱印状写)』

これは元亀元年(1570)5月25日付で、織田信長が美濃武儀郡の国衆である遠藤氏に、近江の浅井氏を討伐するので来月28日までに岐阜に参集せよと命を下した文書です。

一見すると、どこが本文でどれが猶々書なのかわかりづらいですね。

この文書を書き下すと以下のようになります。

(書き下し文)

江州北郡に至りて相働べく候。

来月二十八日以前、各々岐阜まで打ち寄すべく候。

この度の儀、天下の為、信長の為、かたがた以てこの時に候間、人数の事、老若を選ばず出陣に於いては、忠節祝着たるべく候。

働きに依りて、訴訟の儀、相叶うべきの状くだんの如し。

(元亀元年)五月二十五日 信長(朱印)

遠藤新右衛門尉殿

遠藤新六郎殿

尚もって人数のこと、分際よりも一廉奔走肝要に候。

次いで鉄砲の事、塙九郎左衛門尉、丹羽五郎左衛門尉方より申すべく候。

別して馳走専要に候。

こうすると猶々書は「尚もって人数のこと」から始まる文だと分かります。

本文と本文の間に入り込んでいて大変ややこしいですね。

猶々書の特徴は、文章が「猶々(尚々)・・・」や「追而申候」から始まることが多いこと、文字を記す行が一段低くなっていること、文字のサイズ自体が少し小さめであるケースが多い点です。

なお、史実では出陣の予定が早まり、6月19日に岐阜を出陣。

22日に雲雀山の戦いがあり、23~24日に竜ヶ鼻に陣を敷いて近江横山城を包囲。

そこで三河の徳川勢と合流します。

そして、28日に横山城の救援に向かった浅井・朝倉勢と姉川を挟んで衝突するに至りました。『津田文書(細川藤孝宛書状案)』『今井宗及書札留(伊帙美作守等宛)』『毛利家文書』『大日本史料』『原本信長記(信長公記)』『年代記抄節』など

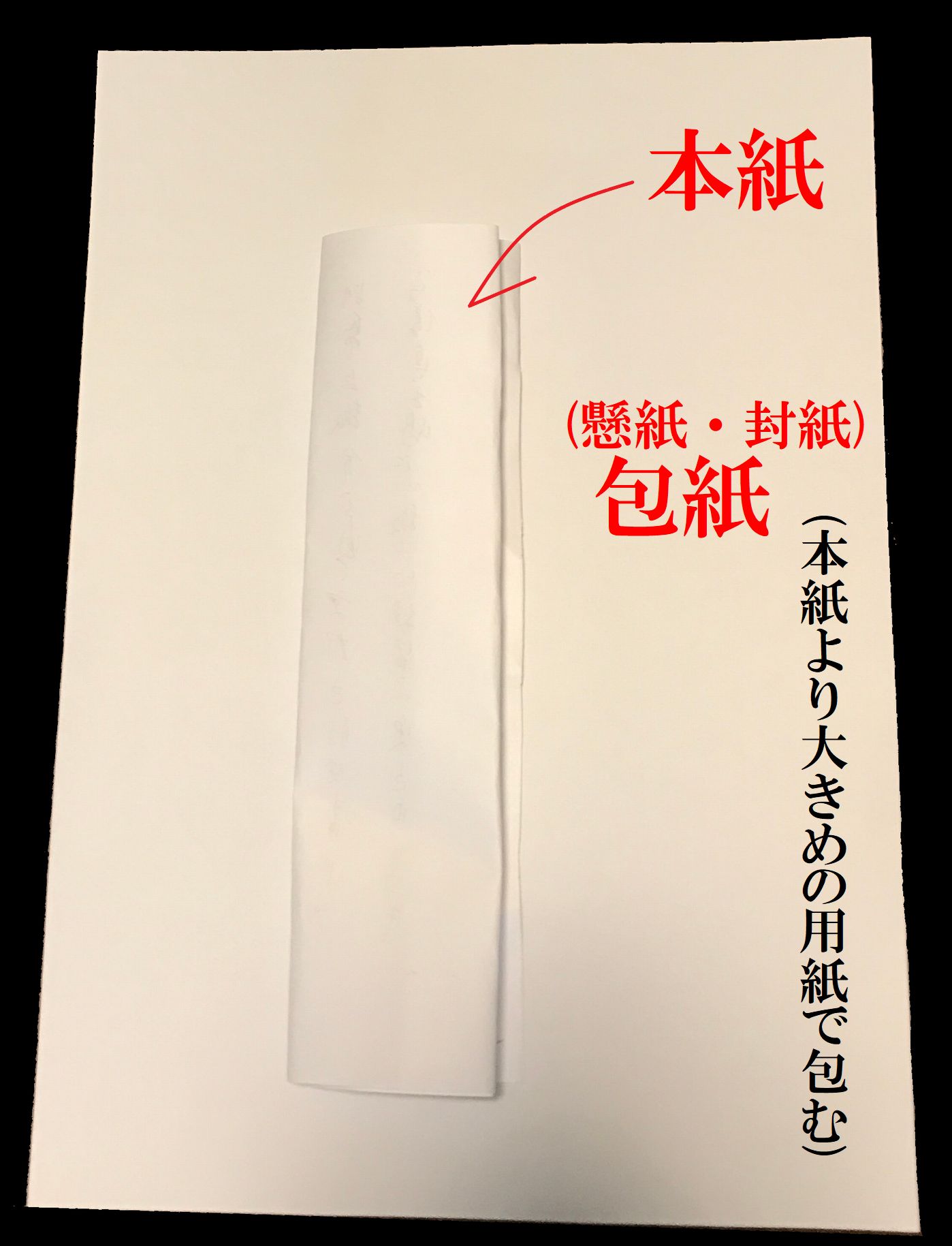

⑬⑭⑮本紙と礼紙・懸紙について

本紙(ほんし)は本文が記されている料紙のことです。

今回の例にはありませんが、礼紙(らいし)は文書が書かれた本紙に対して、本紙の裏側に添えた白紙のことです。

先述した猶々書は、この礼紙に記す例もあります。

懸紙(かけがみ)は文書が書かれた本紙、それを裏側に添えた礼紙を包むための包紙のことです。

表巻(おもてまき)・巻紙(まきがみ)・封紙(ふうし)ともいいます。

今日私たちが熨斗や水引きを用いるのは、そうした文化の名残と言えるでしょう。

これは先方に敬意を示すために用いたものですが、時には返信用に使用されることもありました。

室町時代になると、一枚の紙を本紙・礼紙・懸紙と三部分に切断して使用することもありました。

しかしながら、礼紙と懸紙の区別についてはその名称は一定せず、学者先生によっては「礼紙の呼称は適切ではない。重紙とすべきだ」と唱える方もいるようです。

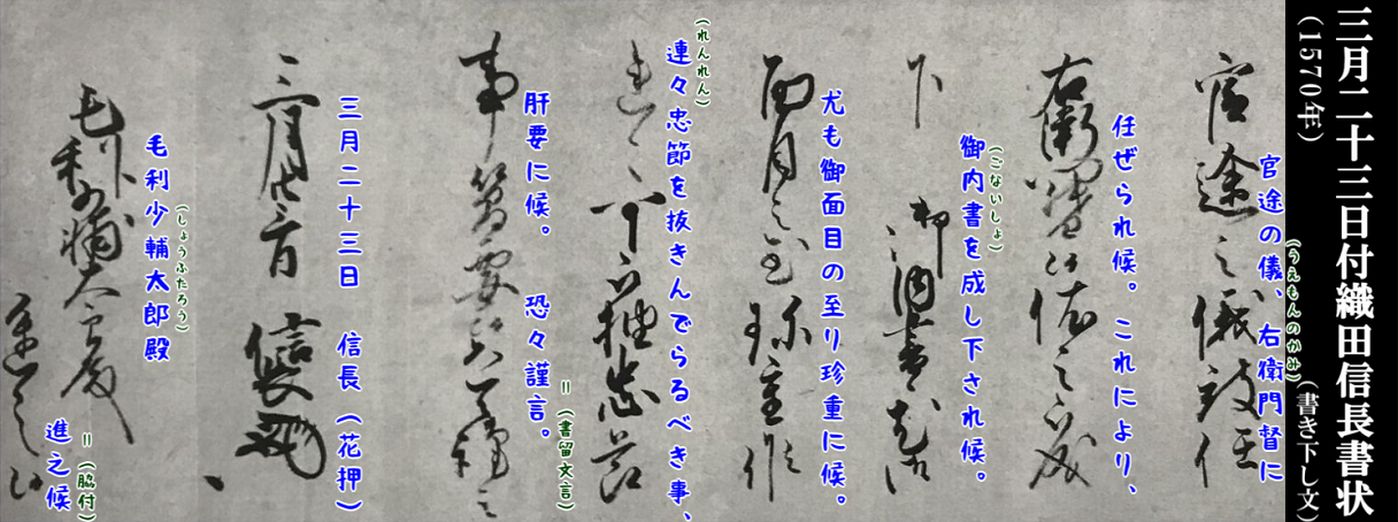

直状と奉書・披露状の違い

上記の図を用いての解説は以上となります。

次は、図のみでは説明できなかった書簡を書く際に守らねばならない礼儀作法(書札礼)の重要な要素について触れたいと思います。

まずは直状と奉書・披露状についてです。

直状

直状(じきじょう)とは、直訳すると自らが直接書簡を送ること。

専門的な解説をすると、武家文書で発給者が宛名人に直接意思伝達を目的として文面に署判し、年月日を記入。

命令の下達、権利の附与、認定など種々の用途で発給する文書を総称した呼び方です。

直札(じきさつ)ともいいます。

この場合、書留文言(かきとめもんごん)は

「仍状如件(仍って状くだんの如し)」・「之状如件(~の状くだんの如し)」・「・・・也(~なり)」などのパターンが多く、発給者の署判の位置は袖(そで)、日下(にっか)、日下の別行、奥上(おくうえ)などさまざまです。

奉書

発給者が宛名人に直接送るのが直状(直札)。

逆に直接送らないパターンが「奉書(ほうしょ)」です。

つまり、本来書状を発給するべき当該人の意向を受けて、代理の者が代理人名を署名して発給する文書を広義の意味でこう呼びます。

この場合、当該人は貴人であることが多いです。

書出となる初行からいきなり要件たる本文を書き出し、本文が終わり次第、次行に日付、日付の下に差出書、その次行上段に宛名書を配する形式です。

従って、直状とは対立する概念といえるでしょう。

奉書にする目的は大きく分けて二つあります。

すなわち

- 貴人の責任の所在をあやふやにしたい場合

- 宛名人と貴人とで社会的身分が著しく開いていること

が挙げられます。

2のパターンですと、例えば武家よりももっと大きな存在、天皇が直接武家に対して書簡を出すのは、社会的にも私的にも問題があるため、天皇の意を汲んだ側近の女官が記した女房奉書(※後述)などを想像すると分かりやすいかもしれません。

披露状

披露状(ひろうじょう)とは、相手に直接書状を送ることをせず、その家臣に宛てて送ることです。

付状(つけじょう)、伝奏書(でんそうがき)とも呼ばれています。

披露状を用いる目的は「私はあなたの主君に直接書簡を差し出せるような立場ではありません。」と非常にへりくだったニュアンスで、厚礼な態度を示すために行いました。

披露状では「恐々謹言」などの書留文言の前に「宜しく御披露に預かるべく候」などの文言が入ることが多いです。

さきほど「⑫猶々書について」の項で姉川の合戦について触れましたが、織田信長は合戦に勝利したその日に、幕臣の細川藤孝へ宛てて書状を送っています。

(書き下し文)

今日巳の時、越前衆並びに浅井備前守(浅井長政)、横山後詰の為に、野村と申す所まで執り出し、両所の備えの人数、越前衆一万五千ばかり、浅井衆五、六千もこれあるべく候か。

同じ刻、此方より切り懸け、両口一統に合戦を遂げ、大利を得候。

首の事は更に校量を知らず候間、注するに及ばず候。

野も田畠も死骸ばかりに候。

誠に天下の為に大慶これに過ぎず候。

小谷の城は攻め崩すべしといえども、山景の由に候間、先ず相抱え候。

屈強落居ほどあるべからず候。

横山に立て籠もり候とも、種々詫言を申し候へども、打ち果たすべき覚悟に候。

今明日の間たるべく候。

即ち佐和山の儀を申付け、じきに上洛致すべく候。

これらの趣き、御披露あるべく候。

恐々謹言。

六月二十八日 織田弾正忠信長

細川兵部大輔殿

(猶々書き部分)

この度岡崎家康(徳川家康)出陣、我等手廻りの者ども、一番合戦の儀を論ずるの間、家康に申付けられ候。

池田勝三郎(池田恒興)、丹羽五郎左衛門(丹羽長秀)相加え、越前衆に懸かり候て、切り崩し候。

浅井衆には手廻の者どもに、其の外相加わり、相果たし候。

何れももって粉骨を抜きんで候。

御察しに過ぎ候。

以上。

『津田文書(六月二十八日付信長書状案)』書き下し文

これが「披露状」だとわかる部分は赤字で記した「これらの趣き、御披露あるべく候。」です。

誰に御披露するのでしょうか。

将軍足利義昭ですね。

つまり、実質的な宛所は上司に当たる人物なのです。

このように織田信長も、書札礼に則った書簡を出していることが分かります。

こうした披露状は全国的に広く見られ、相模の後北条氏などは親子間であっても側近を介して披露状を出しています。

副状とはなにか

副状(そえじょう)とは権力者が発給する本文書に加えて、側近や一門、あるいは家老衆がそれを裏付ける書状を作成して、同じ相手に書簡を送ることです。

いかに位人臣を極めた人物が発給した文書といえども、それのみでは正当性があるといえず、副状とセットとなって初めて効力を発しうるものでした。

それは、権力者の行動が家中全体の総意であるとの裏付けになったからです。

現代においても政府や指導者が代わっても、内政・外交上の決定事項はそう簡単には覆せませんね。

権力者が発給する本状には、「猶(尚)〇〇申すべく候」といった文言が必ずと言ってよいほど登場します。

この〇〇の部分に、直接使者として書簡を送り届けた人物であるパターンもありますが、多くの場合は副状を発給した人物の名が入ります。

例えば、将軍足利義昭が発給した御内書(ごないしょ)では「猶織田弾正忠申すべく候」となります。

副状は本状の内容解釈や補足をしている文書だと思われがちですが、内容を読んでみると拍子抜けするほど中身が薄く、大した裏付けにはなっていない印象を受けます。

以下の本状と副状をご覧ください。

(本状)

去二十四日の書状、今日二十八日、豊前小倉に至りて到来し、披見候。

明日馬嶽へ御着座なされ、秋月表を取り巻くのこと、仰せ付けらるべく候。

然らば先手の儀、緩み無きの由に候由、もっともの思し召しに候。

なおもって油断すべからざる候。

委細大谷刑部少輔(大谷吉継)申すべく候なり。

三月二十八日 (秀吉朱印)

吉川蔵人(吉川広家)とのへ

『吉川家文書(三月二十八日付豊臣秀吉朱印状)』書き下し文

(副状)

(闕字 ※後述します)御動座に就きて、御使札の通り、 (闕字)上聞を遂げ候のところ、思し召し被閲の旨、即ち御朱印を成され候。

猶もって拙者より相意を得、申し入るべきの由に候。

明日、馬嶽に至りて (闕字)御移座なされ、しきりに秋月の事、御成敗加えらるべきの旨、 (闕字)仰せ出され候。

申し及ばず候といえども、先手の儀、切々御注進もっともに存じ候。

かたがた追って申し述ぶべく候。恐々謹言

三月二十八日 吉継(大谷吉継)(花押)

吉川蔵人(吉川広家)殿

御返報

この両通は天正15年(1587)3月。

豊臣秀吉による九州征伐の時期のもので、中国地方の吉川広家へ宛てたものです。

副状にある闕字とは、相手に対して敬意を払った意味を持つものですが、詳しくは後で述べます。

秀吉が発給した本状は、「委細大谷刑部少輔(大谷吉継)申すべく候なり。」

すなわち、「詳しくは大谷吉継が申し述るであろう」としているのに、副状発給者の大谷吉継も、本状とほとんど変わらぬ内容を書いていますね。

中には副状で詳しく書いているものもありますが、多くは中身の薄いものです。

従って、副状とは本状を発給した貴人の意見が、家中の総意であると伝えることが目的だったのでしょう。

多くの場合、詳しいことを使者が直接申し述べます。

書下と判物の違い

次は判物と書下の違いについてです。

この2つの共通点は、どちらも「直状(じきじょう)」であるという点です。

書下

書下(かきくだし)とは平たく申せば、目下の者に対して所領の安堵をしたり、職務を下知する旨の書簡です。

詳しく述べると、武家様式(※後述します)の文書形式の一つで、鎌倉時代以降、守護以下の武士が家務の執行のために下位者に出す直状形式の文書を指します。

所領給与・所領安堵・施行・覆勘・軍勢催促・補任・召喚などの命令の伝達に用いた直状形式の文書を指します。

直状形式ですので、奉書(ほうしょ)とは大きく異なります。

つまり、発給者本人が差出人として署名しており、書留文言に入る語は「仍状如件(仍って状くだんの如し)」・「之状如件(~の状くだんの如し)」が一般的です。

証書の類である場合は、月日だけではなく、年月日が記されることも多いです。

判物

判物(はんもつ)とは、書下と同じく直状形式の一種として、発給者の花押(かおう)が捺されている文書のことです。

戦国時代に入ると、守護大名以外の領主や、もともと位の低かった一部の人物が大きな影響力を持ち始めました。

そのあたりから、書下の様式も次第に変化しはじめます。

変化しつつある書下は、戦国時代中頃には発給者が相手を丁重に扱った証として特別視されるようになり、いつしか「判物」と呼ばれるようになりました。

その方傍輩中の事、此方へ末代相従うべきの由、その意を得候。

然らば借銭・借米の事、棄破せしめおわんぬ。

向後忠儀肝要に候。

委細地蔵院申し候。仍って状くだんの如し

永禄七

八月十七日 政職(花押)

小又左介殿

肥塚治部左衛門殿

『個人所蔵(永禄七年八月十七日付小寺政職判物)』書き下し文

これは永禄7年(1564)8月17日付で、播磨国御着一帯を治める小寺政職が、領内の広峯神社の社家へ発給した判物の一例です。

政職は小又・肥塚両氏へ末代までの忠誠を迫り、借銭・借米を帳消しにするという一種の徳政を出したものです。

冒頭の「そもそも書状ってなに」の項の補足となりますが、書状は私的な意味合いが含まれている書簡であるのに対し、書下・判物は執務に関わるものであるという点で異なります。

南北朝以降、将軍から自立する傾向にあった守護大名が、単に将軍の命令を伝達するだけでなく、自らの所領へ下知を行うようになるにつれて、書下は重要な意義を持つようになりました。

戦国時代に入ると守護や大名の発給した直状は、判物と呼ばれるようになり、さらに大きな影響力を持つ大名が、独自の印判を花押のかわりに据えた印判状を出すようになります。

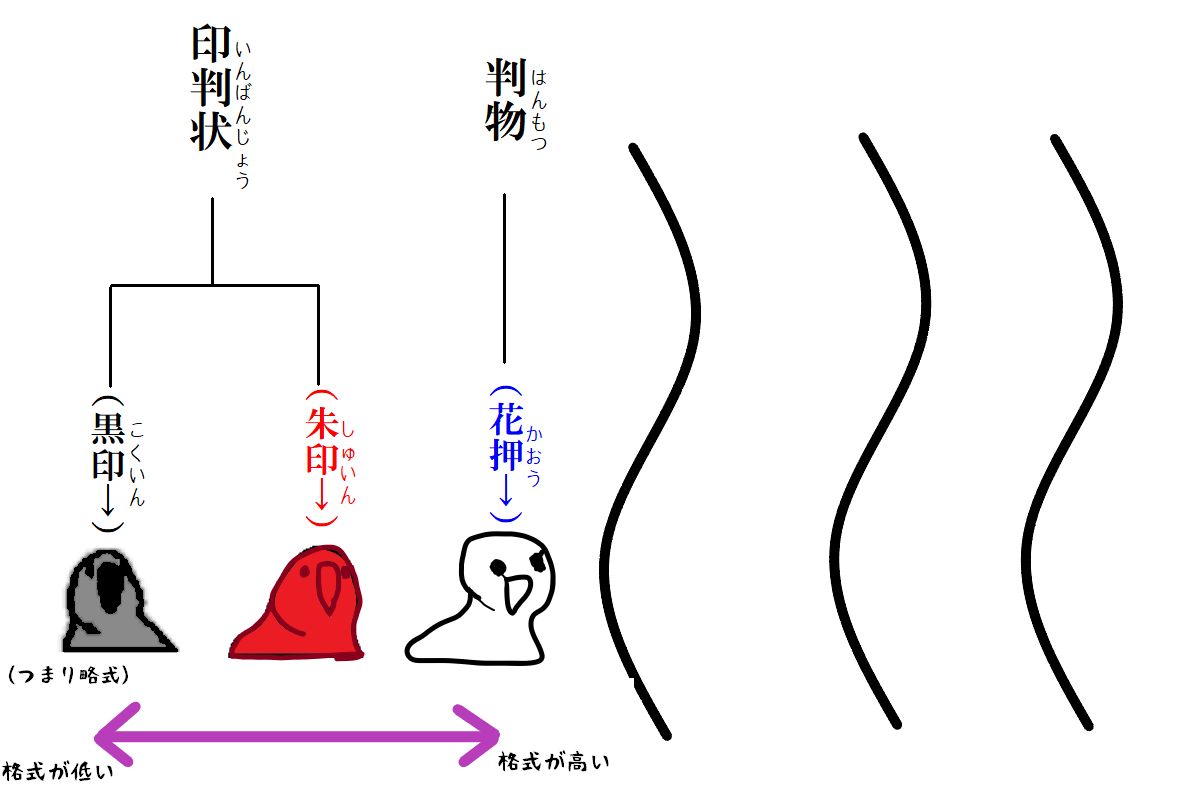

印判状とは

戦国時代に入り、書下が判物へと変化していった経緯は先述した通りです。

織田信長の治世あたりから、それまでの書下の機能の多くが印判状(いんばんじょう)に吸収されるようになりました。

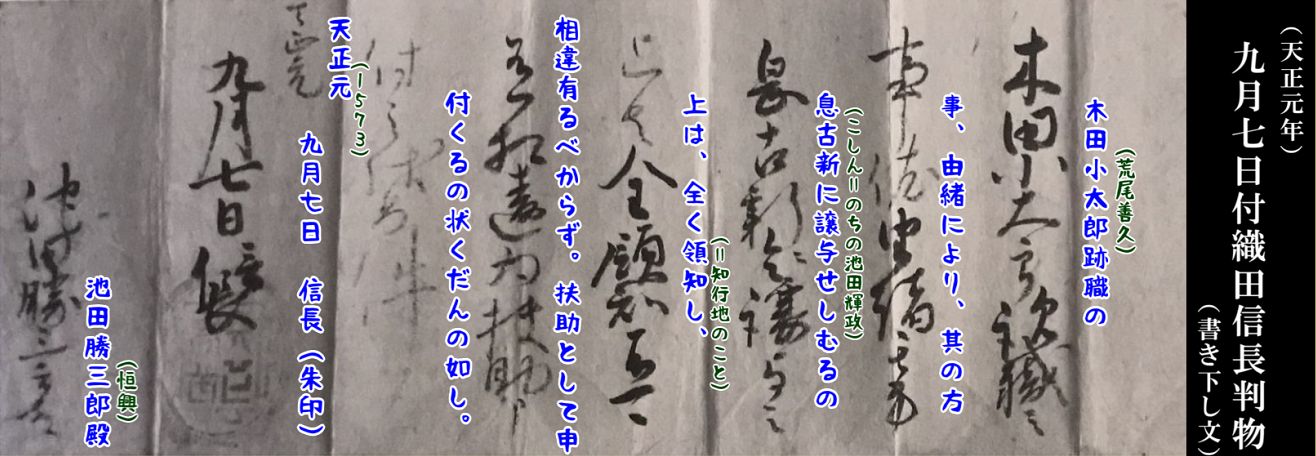

『岡山大学附属図書館池田家文庫所蔵 池田文書天正元年九月七日付織田信長朱印状)』書き下し文

これは、天正元年(1573)9月7日付で織田信長が、池田恒興の子である古新(のちの池田輝政)へ、荒尾家の名跡を継がせる旨の印判状(朱印状)です。

関連記事:闕所(欠所)ってなに?織田信長が発給した判物を例に解説します

内容は名跡と所領の相続に関するものなので、書下や判物と同じといえるでしょう。

唯一異なる点は、発給者の印判が捺されていることです。

印判には二種類があります。

それが朱印と黒印です。

朱印で捺された書下は朱印状といい、黒印で捺された書下は黒印状と呼ばれました。

古文書用語では、この二つを総称して「印判状(いんばんじょう)」といいます。

印判状は、発給者が花押を記す書下・判物に比べ、判を捺すだけなので手軽に、且つ大量に発給できるという利点があります。

そのため、どちらもやや略式であり、質が落ちる傾向にありました。

判物と印判状の格の違い

関連記事:戦国時代の古文書 判物とは何か 書き方のルールは?

このような違いがあったため、判物は次第に印判状と区別して特別視されるようになりました。

江戸時代に入ると判物と印判状はさらに明確な違いが生まれるようになります。

例えば、一般家臣の知行宛行状は黒印であるのに対し、家老に対しては花押を据えた判物が使用される傾向にあったことなどです。

従って、印判状は掟・制札・伝馬手形などでよく用いられました。

なお、『花押・印章図典(吉川弘文館)』によると、印判状はまず尾張以東の東国地方に限って行われたが、印判状を出していた織田信長が広く天下を握ったことで、しだいに全国へ波及していったとあります。

このような地方によっての差異は他の書札礼にも見られ、東国と西国で大きく異なる部分もあるので興味深いものがあります。

高貴な人物からの書簡

高貴な人物からの書簡。

つまり、天皇や将軍・あるいは従三位以上の官職にある人物からの書簡です。

ここではそうした貴人からの書簡を、古代~戦国にかけて、どのように変化していったのかをご覧いただきます。

古文書は公式様(くしきよう)・公家(くげ)様・武家(ぶけ)様の三つに大別されます。

ほかにも寺家様や在地様などがありますが、ここでは割愛させていただきます。

公式様

公式様(くしきよう)は古代律令国家の公式令に規定された文書様式です。

天皇が下す命令は平時の際は「勅(ちょく)」を、臨時の重大事項には「詔(みことのり)」を用いました。

また、官庁の間で交わされたのが「太政官府(だじょうかんふ)」・「国符(こくふ)」といった上位の官庁から下位の官庁に出す「符(ふ)」形式の文書、その逆に下位から上申する「解(げ)」形式の文書、横の官庁間で出される「移(い)」・「牒(ちょう)」形式の書簡を用いました。

公家様

公家様(くげよう)とは、古代期に天皇による親政が行われていた時代に生まれた様式で、以後の文書様式に大きな影響を及ぼしました。

公家様は以下の4つに分類されます。

A.書札系

書札系(しょさつけい)は私状としての(体裁をもった)書札(書状)です。

自らが直接意思を伝える直状(じきじょう)形式のもの。

自らの近臣が意を汲んで発給した奉書(ほうしょ)形式のものがあります。

このうち、奉書形式で貴人の意思を伝えるのを「御教書(みぎょうしょ)」といい、天皇の意思を蔵人が伝えるのを「綸旨」、女房が伝えるのが「女房奉書」、院の意思を院司が伝えるのが「院宣(いんぜん)」、皇族の命令を伝えるのが「令旨(りょうじ)」、摂関の命令を摂関家の家司が伝えるのを「摂関家御教書」といいました。(※綸旨に関しては次項で詳述します)

特に天皇から直接武家に対して書簡を送るのは、公的にも私的にも大変公平性の欠ける行いですので、奉書形式をとり、天皇の意を汲んだ蔵人や女房衆が筆を執る体裁を取りました。

戦国時代にも天皇は綸旨や女房奉書を発給しています。

綸旨・女房奉書両方の正文が現存する薩摩島津家などはその良い例といえるでしょう。

B.下文系

下文系(したぶみけい)は官庁や貴人がその経営のためにだしたもので、太政官の経営の中で生まれた宣旨は、蔵人を通じて伝えられた勅の内容を、事務官である外記や弁官局の史が書き留めたものを指します。

内侍の言を記したのを内侍宣(ないしせん)、太政官の実務機関である弁官局が出したのが弁官下文(官宣旨)、蔵人所から蔵人が出したのが蔵人所下文、政所が出したのが政所下文、院の経営機関である院庁が出したのが院庁下文、国司からの国司庁宣・国司下文などがあります。

C.上申系

上申系(じょうしんけい)は、公式様の解の系譜を引くもので、官位を要求する申文、上部機関に提出する申状、裁判機関に提出する訴状・陳状、事情を申し述べる注進状、諮問に受ける勘文、上部機関からの命に答え提出する請文などがあります。

D.証文系

証文系(しょうもんけい)は官庁や政所、諸道において作成されたさまざまな書類を指します。

土地を売買する際に作成される売券、土地の譲与・処分・交換はそれぞれ譲状・処分状・相博状などがあります。

武家様

武家様(ぶけよう)とは、公家様文書の流れを汲んだ様式で、9世紀以降に発生し発展したものです。

公家様文書の中で特徴的な様式は宣旨(せんじ)・下文(したぶみ)・奉書(ほうしょ)の三種です。

A.下文系

武家様の下文文書(したぶみもんじょ)は、源頼朝が最初に用いた様式だといわれています。

公家様文書風の政所下文(まんどころしたぶみ)とは一線を画し、文書の右端に自身の花押を据える袖判が、日付の次に官位姓と花押を署する特徴があります。(奥上署判)

下文は御家人に対する所領や地頭職・守護職の附与やその他の特権附与の文書に用いられ、鎌倉幕府において最も権威ある文書様式でした。

B.下知状

下知状(げちじょう)は頼朝の死後、執権北条氏が辣腕を発揮していた時代によくみられる形式です。

下文の第一行「下(くだす) 〇〇(人名)」を省略し、家司の署名を略式にしたものとして当初は使用されていましたが、次第に下文と下知状の区分がはっきりしていきます。

執権の北条泰時の頃から下文は将軍が御家人の所領・地頭職等を所領を給与・安堵する際に用いられ、下知状は訴訟の判決(裁許)・種々の特権の免除・社寺の境内等に立てて公示する制札等に用いられるようになりました。

C.奉書

奉書は頼朝側近の奉行が、頼朝の意を受けてこの様式を書き出したものです。

将軍頼家以降は、主要な政務については北条時政・義時が奉じ、泰時が執権となり別に連署を置いてからは執権・連署の二人が奉じて、いずれも将軍家御教書(しょうぐんけみぎょうしょ)とよばれました。

なお、同じ様式の文書でも、政所・問注所・引付などの頭人・奉行が発給するものも奉書とよばれました。

他にも書下状(かきくだしじょう)・解状(げじょう)・申状(もうしじょう)などの様式がありますが、これらの大部分は室町時代の武家様文書にも引き継がれ、戦国の世へ至りました。

従って武家様文書とは、職務が煩雑になるにつれて公家様様式が発展を迫られ、源頼朝・執権北条氏によって育てられた様式といってよいでしょう。

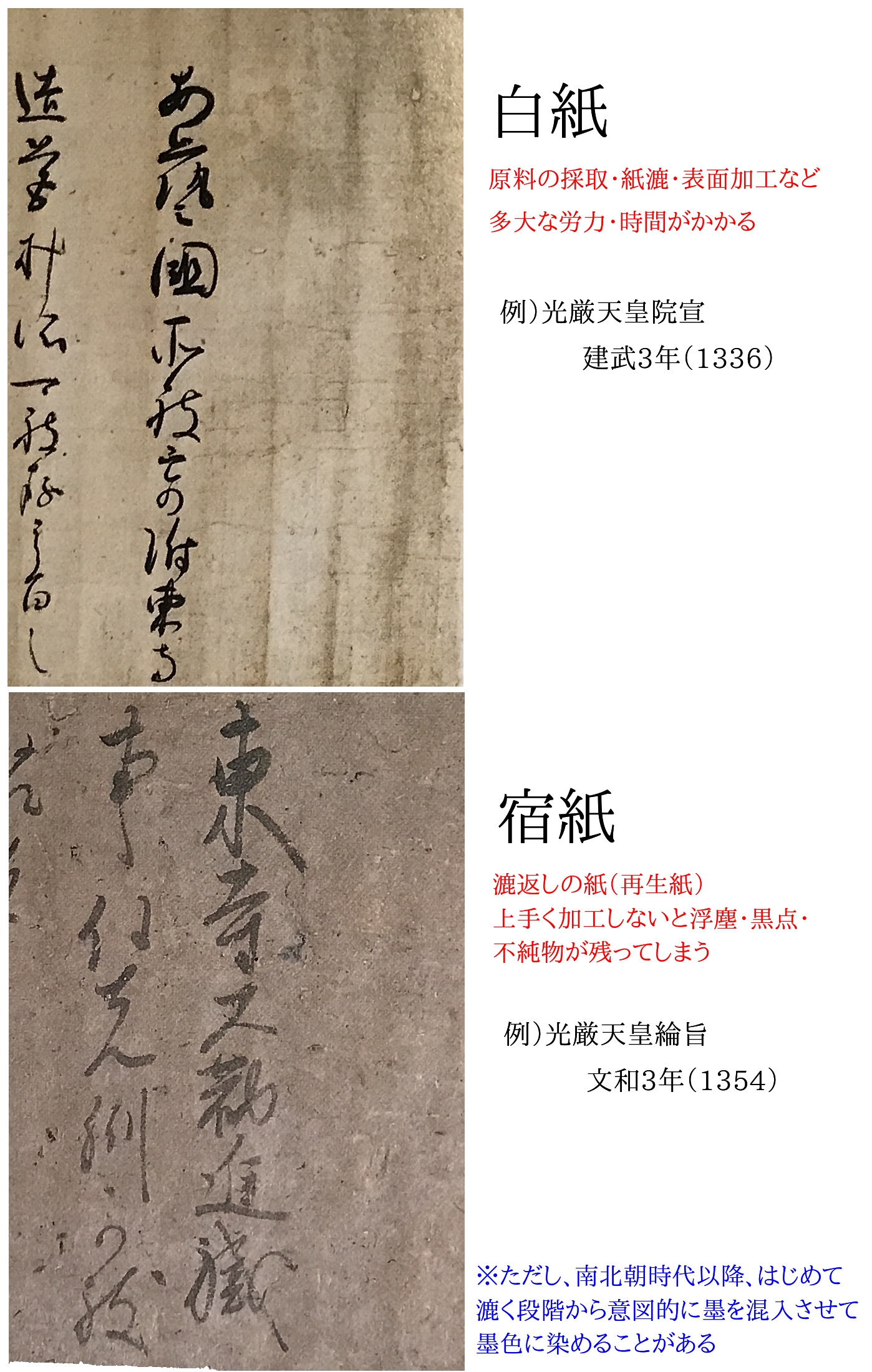

貴人が発給する特別な料紙

通常の書簡は白紙に記すものですが、中には宿紙(しゅくし)と呼ばれる黒っぽい色の漉き返し紙を用いたものもあります。

先述した天皇の意を汲んで蔵人が発給した「綸旨」はその代表例といえるでしょう。

白紙と宿紙の違い

宿紙とは、官庁で廃棄された公文書を漉き返し作成された再生紙のことです。

朝廷の図書寮に属する紙屋院の工房で漉かれたため、紙屋紙(かみやがみ)・あるいは薄墨紙(うすずみがみ)ともよばれています。

紙を作る工程の中でも、とくに負担の大きい原料の採取・紙漉の前半を省略できるため、紙の再利用は当時の人々にとって非常にありがたい技法でした。

しかしながら、上手く再加工しないと浮塵・黒点・不純物が残ってしまう欠点があり、非常にハイレベルな技術が必要だったでしょう。

さらに綸旨と宿紙の関係の定着した南北朝期以降は、再生紙ではなく、あらたに漉く紙にわざと墨を流し込んだり、白紙を染めたりして、色を濃く均一にした紙も使用されました。

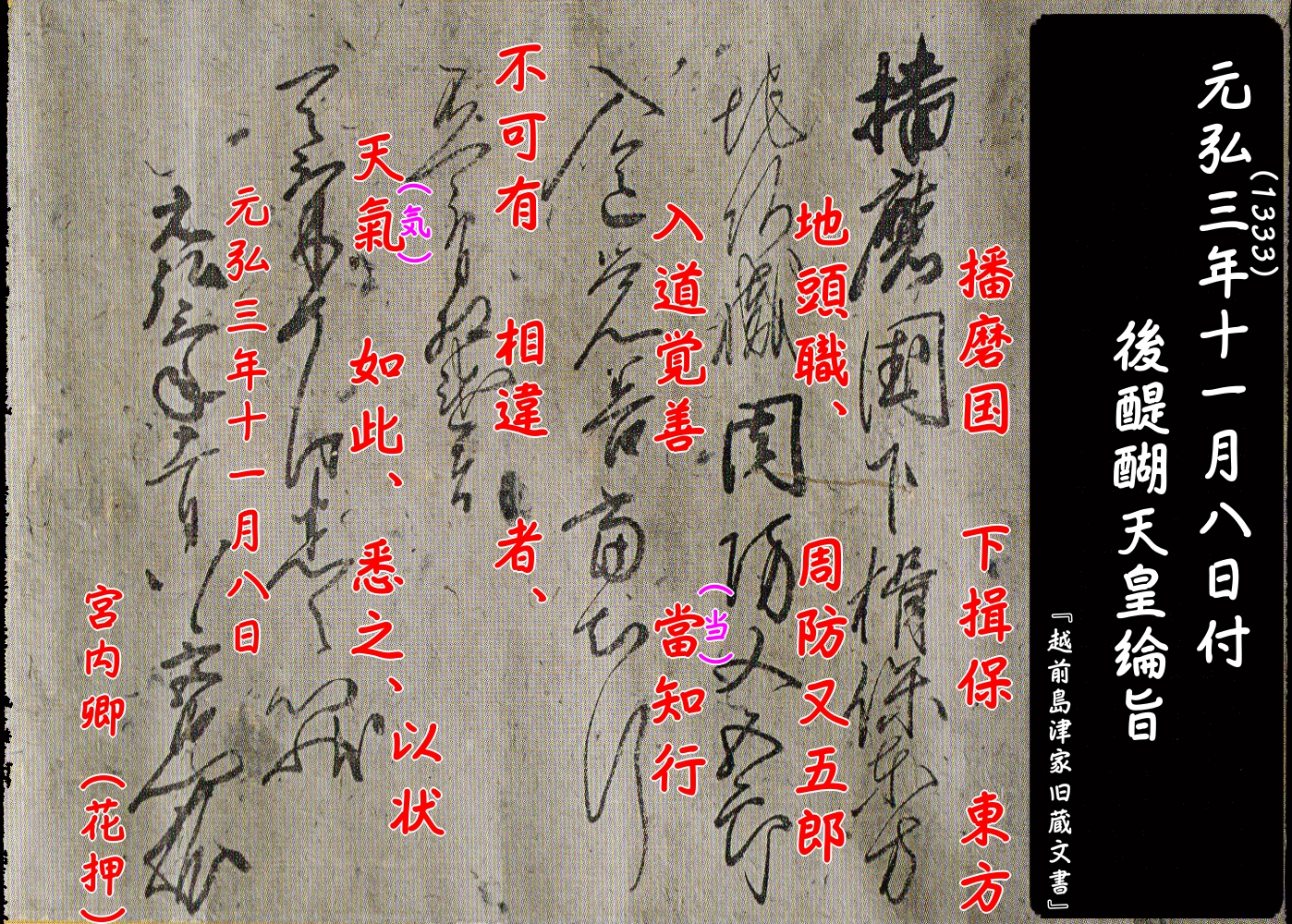

綸旨の在り方に革命をもたらした後醍醐天皇

公家様式の奉書スタイルをとったものに、天皇の意を汲んだ蔵人が発給した綸旨というものがありました。

この項では、綸旨にまつわる一つのエピソードを紹介いたします。

『越前島津家旧蔵文書(後醍醐天皇綸旨)』釈文

(書き下し文)

播磨国下揖保東方地頭職、周防又五郎入道覚善に当知行し、相違有るべからず。

てえれば、天気かくのごとし。これをつくせ。以て状す。

元弘三年十一月八日 宮内卿(花押)

元弘3年(1333)は後醍醐天皇のいわゆる建武の新政が開始された時期にあたります。

この綸旨は宿紙(漉返し紙・薄墨紙)を用いたもので、元弘3年(1333)11月8日付で後醍醐天皇の意を受けて当時の蔵人頭が発給しました。

内容は「播磨国揖保東方の地頭職を、周防又五郎入道覚善が当知行(その知行地を正当に所有する権利を有する者が、現実にその土地を支配すること)している状況を安堵する」といったもの。

「天気かくの如し」以下は綸旨のいわば決まり文句です。

この文書は越前島津家(薩摩島津家の分家)に伝来したもの。

日付の下の差出人である「宮内卿」は、雑訴決断所の職員と蔵人頭を兼務していた中御門経季。

綸旨の特色は、天皇の意思を伝えるその他の文書形式(詔勅・宣旨など)に比べ、上卿を通さず比較的簡単な手続きで、武家など幅広い相手に発給できた点です。

初期は諮問や祈祷命令などの私的な事柄で利用されていましたが、時代が進むとしだいに訴訟や所領問題など政治的な用途でも使用されはじめます。

特に後醍醐天皇の時代は激動期にあたります。

それゆえ、迅速な政治決定力を必要としたのか、それとも自らの権力強化が必要不可欠だったのかわかりかねますが、簡単な手続きで発給できる綸旨を多用しました。

こうした後醍醐天皇の綸旨乱発を、都に住む者が

「此比都ニハヤル物、夜討・強盗・謀綸旨」

と風刺しています。『二条河原落書』

以後、綸旨の在り方は大きくかわり、天皇の意思を政治的な目的をもって伝える常套手段となっていきます。

戦国時代には、あの織田信長もいくつか綸旨を賜っています。

入洛之由既達叡聞、就其京都之儀、諸勢無乱逆之様可被加下知、於禁中陣下者、可令召進警固之旨、依天気執達如件、

九月十四日 左中弁経元

織田弾正忠殿

『経元卿御教書案(九月十四日付正親町天皇綸旨案)』

(書き下し文)

入洛の由既に叡聞に達す。

それにつきて京都の儀、諸勢乱逆無きの様に下知を加えらるべし。

禁中陣下に於いては、警固を召しまいらしむべきの旨、仍って天気執達くだんの如し。

九月十四日 左中弁経元(甘露寺経元)

織田弾正忠(織田信長)殿

これは永禄11年(1568)年9月に足利義昭を奉じて京都へ攻め入った織田信長に、正親町天皇が下した綸旨の案文(あんもん)です。

京都に乱妨しないように下知せよ。

禁中(皇居)や陣下(政務をとる場所)に警護人を出せとの文意です。

このように戦国時代には綸旨の在り方は大きく変貌を遂げます。

足利将軍家が発給する御内書(ごないしょ)も、元々は私的でカジュアルな書簡に限って発給された書簡でしたが、戦国時代後期には幕府奉公衆も副状を発給するなど、政治的に重要な意味を持つ書簡へと変貌しています。

何事も使い勝手の良いものが公式となる良い例かもしれませんね。

余談ですが、建武の親政期に後醍醐天皇が下した綸旨(先の画像)について『必携 古典籍・古文書料紙事典(八木書店)』にはこのような興味深い記述があります。

宍倉佐敏(2011)『必携 古典籍・古文書料紙事典』八木書店より

打紙はされていない。表面の繊維に方向性がみられないので、溜め漉き技法で漉かれた紙と考えられる。紙漉きを担当した漉き工の技術が低かったためであろう、表面の出来栄えの荒さが目立つ。

寸法はやや大型だが、異物があり、未蒸解繊維や墨の固まりが多い点などもふまえると、粗紙と判断せざるをえない。

この時期の綸旨の通例と同じく、灰色の宿紙(再生紙)が用いられている。

ただし、単に一度利用した紙を溶かして再生したのであれば、これほど濃い色調を呈すことはない。

そのため、この紙を漉く際には、古紙を溶かした紙料液だけでなく、墨色をよりはっきりと出すため、紙料液のなかに意図的に多量の墨を混入した可能性が高いと判断される。この種の処理を加えることは、中世に広くみられた。

高貴な人物に出す書簡のルール

書簡を書く際に守らねばならない礼儀作法を書札礼といいます。

この書札礼にのっとり「料紙の形式や書式をどう選ぶのか」、「直状か奉書どちらにするのか」、「書留文言と脇付けに何を書くのか」、「判はどこに捺すのか」など、ここまでいろいろなパターンを紹介しました。

この項では、目下の者が高貴な人物に対して記す「闕字(けつじ)」と「平出(へいしゅつ)」について解説します。

闕字と平出

闕字(けつじ)とは書状を書く際、意図があって一字分スペースを空けることを指します。

闕字は、官位・官職が高い人物へ宛てたときに書く場合もありますが、自身が奉じる高貴な人物の行動そのものに闕字を用いることもあります。

以下の例は織田信長が将軍足利義昭の御内書に対して敬意を払っているもので、一字文のスペースが「闕字」です。

『毛利博物館所蔵文書(三月二十三日付織田信長書状)』

闕字とは何か

関連記事:【古文書入門】解読の基本を織田信長の書状から学ぶ-4.闕字とは何か

そして、最大限に敬意を払った書札になると一行分まるまるスペースを空けることもあります。

これを「平出(へいしゅつ)」といいます。

今回は長い記事となってしまいましたが、最後までご覧くださりありがとうございました。

皆さんのお役に立てたのでした光栄です。

他にも御教書の詳述や、書礼慮外となり書簡を受け取られなかったパターンなども書きたかったのですが、力尽きてしまいました(^-^;

参考文献

高木昭作,佐藤進一,高木昭作,坂野潤治(2000)『文献史料を読む―古代から近代』朝日新聞社

久留島典子,五味文彦『史料を読み解く 1.中世文書の流れ』山川出版社

瀬野精一郎(2017)『花押・印章図典』吉川弘文館

松園潤一朗(2021)『室町・戦国時代の法の世界』吉川弘文館

丸島和洋(2013)『戦国大名の「外交」』講談社選書メチエ

宍倉佐敏(2011)『必携 古典籍・古文書料紙事典』八木書店

山本博文,堀新,曽根勇二(2013)『戦国大名の古文書<東日本編〉』柏書房

山本博文,堀新,曽根勇二(2013)『戦国大名の古文書<西日本編〉』柏書房

奥野高廣(1988)『増訂 織田信長文書の研究 上巻』吉川弘文館

小和田哲男(1979)『図録中世文書の基礎知識』

上島有(1990)「<論説>書札様文書の礼紙について:田中稔氏の礼紙論の検討によせて」,『京都大学史学研究会』, 73,477-509.

南丹市立文化博物館 (2020)『八木城と内藤氏-戦国争乱の丹波-』南丹市立文化博物館

林秀夫(1999)『音訓引 古文書大字叢』柏書房

加藤友康, 由井正臣(2000)『日本史文献解題辞典』吉川弘文館

など