前回に続きまして、今回も「翻刻を読んでみよう」です。

翻刻とは、くずし字で記された原文を語順等を組み替えず活字化したものを指します。

今回も細かい時代背景は割愛し、足利義昭・三好長慶・浅井長政の史料3点を紹介します。

本能寺の変で上洛を目論む足利義昭書状

はじめは備後国の鞆の浦(広島県)に身を寄せていた将軍足利義昭が、薩摩の大名島津義久へ宛てた御内書です。

織田信長に京から追放されていた足利義昭ですが、足利将軍家のかつての権勢を取り戻そうとさまざまな勢力へ協力を呼び掛けていました。

(翻刻)

今度織田事、依難遁天命、令

自滅候、就其相残輩、帰洛儀切々

申条示合、急度可入洛候、此莭

別而馳走可悦㐂、仍太刀一腰、

黄金拾両到来㐂入候、猶昭光、

昭秀可申候也、

十一月二日 (足利義昭花押)

嶋津修理大夫とのへ

『(天正十年)十一月二日付足利義昭御内書(東京大学史料編纂所所蔵文書)』

翻刻を読むうえで難しく感じる部分は、やはり語順を自分で組み替える必要があるところでしょう。

そうした部分のことを「返読文字」といいます。

(例)

「不可有」=あるべからず

「可被差下候」=さしくださるべくそうろう

など。

返読する文字のパターンについては前回の記事で述べましたので、今回は割愛させていただきます。

足利義昭書状 解説

それではさっそく読んでみましょう。

「今度織田事、依難遁天命、」

まず、「今度」は「この度」と読みます。

「このたび織田の事」ですね。

「依」は返読文字ですので、あとから返って読みます。

~によりという意味です。

他にも”自”も~によりと読み、意味も全く同じでこちらを使わなければならないという厳格な決まりはありません。

「難遁天命」

「難」も返読文字となります。

これは~しがたいという意味で、「依」に続いて2字連続で返読文字となります。

「遁」はこの字一文字で「のがれる」と読みます。

“逃れる”は動詞にあたりますね。

現在でも”遁走“など、逃げる際に用いられる漢字として残っています。

漢文も英語と同じように、動詞形の文字は返読する傾向にあります。

従って「依(~より)」、「難(~しがたい)」、「遁(のがれる)」と3字続けて返読します。

はじめから読み下すと

「この度織田の事、天命逃れ難きにより」となります。

続きの文を読んでみましょう。

「令自滅候、」

「令」が返読文字となり、”~せしめ”、あるいは”しむ”と読みます。

この文字は古文書で必ずと言ってよいほど登場するものです。

~させる、~をなさる、~をあそばす、~させていただくなど、命令形から謙譲語までさまざまな意味を持ちます。

あとの文も入れると「自滅せしめ候」となりますので、今回の場合は「自滅しやがった」と解釈してよいでしょう。

はじめから現代語訳すると

「このたび織田が天命の定めにより、とうとう自滅をしたようだ。」

という文意になります。

「就其相残輩、帰洛儀切々申条示合、」

はじめの「就其」は「其(そ)れに就(つ)きて」と読みます。

「就(~につきて)」のような前置きに用いる単語も返読する傾向にあります。

「相残輩」で「相残る輩(やから)」と読みます。

「相」に深い意味はなく、単に語調を整えるために用いられています。

「帰洛儀切々申条示合、」

こちらはそのまま素直に読んでみましょう。

「帰洛の儀、切々に申すの条、示し合わせ」となります。

「帰洛」とは京都に帰ることです。

現在でも洛中・洛外・洛北などの呼称が残っていますね。

逆に京都から地方へ旅立つことを下向すると言いました。

現代語訳すると

「そのことについて、織田遺臣どもに京都に帰りたい旨を伝えたところ、色よい返事がきたので」

といった文意になります。

この時代の文書にははっきりと主語が書かれていないことが多く、前後のやり取りが把握できていないと現代語訳するのが難しいことがあります。

今回の場合は誰が帰洛を望んだのか。相残る輩は誰なのか。切々と申したのは誰なのか。誰が誰に示し合わせたのかを考える必要があります。

「急度可入洛候、」

「急度」は”きっと”と読み、確実に物事を成すこと、速やかに、必ずという意味です。

「可(べく)」が返読文字となるので、「入洛(じゅらく)すべく」となります。

入洛は京都へ入ることを指します。

先ほどの帰洛とほぼ同じ意味ですね。

読み下しますと「急度(きっと)入洛(じゅらく)すべく候」。

すなわち「すぐにでも京へ上るつもりである」という文意になります。

「此莭別而馳走可悦㐂、」

「莭」は”節”の旧字となります。

「此莭」で「この節」と読みます。

「別而」の「而」は”~して”という意味の助詞となりますので、「別して」と読みましょう。

「馳走」は手厚くもてなすこと、または奔走するという意味です。

現在では豪華な料理のことをご馳走と表現しますが、中世日本では必ずしも料理のことを指すわけではありませんでした。

また、他人のために奔走するとは限らず、”私のために馳走せよ”といったニュアンスで表現されることもありました。

例)「可有馳走候」(ちそうあるべくそうろう)

「可」はそろそろ慣れてきたでしょうか。

~すべきという意味の返読文字です。

「㐂」は”喜”の異体字です。

現在でも七十七歳を迎えた人のことを喜寿といいますね。

古文書ではこうした異体字や旧字も頻繁に登場します。

「悦㐂(喜)」はどちらの字も喜ぶを意味し、大変喜ばしいことを指します。

読み下しますと

「この節、別して馳走悦喜すべし」

となります。

嚙み砕いた現代語訳をすると

「それゆえ、私の上洛に協力してくれると有難い」

となるでしょうか。

「仍太刀一腰、黄金拾両到来㐂入候、」

「仍」は一字で”よって”と読みます。

ここの部分を読み下すと

「仍(よ)って太刀一腰、黄金十両到来、喜び入り候」

となります。

島津義久が将軍にプレゼントしたのでしょう。

「猶昭光、昭秀可申候也、」

「猶」は”なお、”と読み、何かを付け加えたり強調したりする副詞的な場合と、何かを述べた後に他のことを言い添えるときに用いる接続詞的な場合に使われました。

史料によっては「尚」と書かれていることもあります。

「(真木島)昭光」と「(一色)昭秀」はともに幕臣として足利義昭を支えた人物のことです。

「可申候也」

これで「申す可(べく)候也(そうろうなり)」と読みます。

読み下すと

「なお、(真木島)昭光、(一色)昭秀申すべく候なり」

となります。

通常は書状の最後に「恐々謹言」などの書留文言が入ることが多いのですが、足利義昭と島津義久との間には身分の隔たりがあるため(足利義昭は征夷大将軍であり従三位以上の官位)、ややぞんざいな扱いとなる「候也」で文章を締めています。

また、義昭の署名がなく、花押のみ捺されているのも同じような理由からです。

この史料最後の解説です。

「嶋津修理大夫とのへ」

宛名となっているこの人物は、薩摩の戦国大名島津義久のことです。

「修理大夫(しゅりのたいぶ)」は官職名のことです。

この当時、実名で高貴な人物を呼ぶことは大変失礼なことでした。

実名のことを「諱(いみな=忌み名)」といい、古来は呪術などの霊的な人格と強く結びつけて支配できると考えられてきたことから、親しくない人から本名で呼ばれることは憚られていたのです。

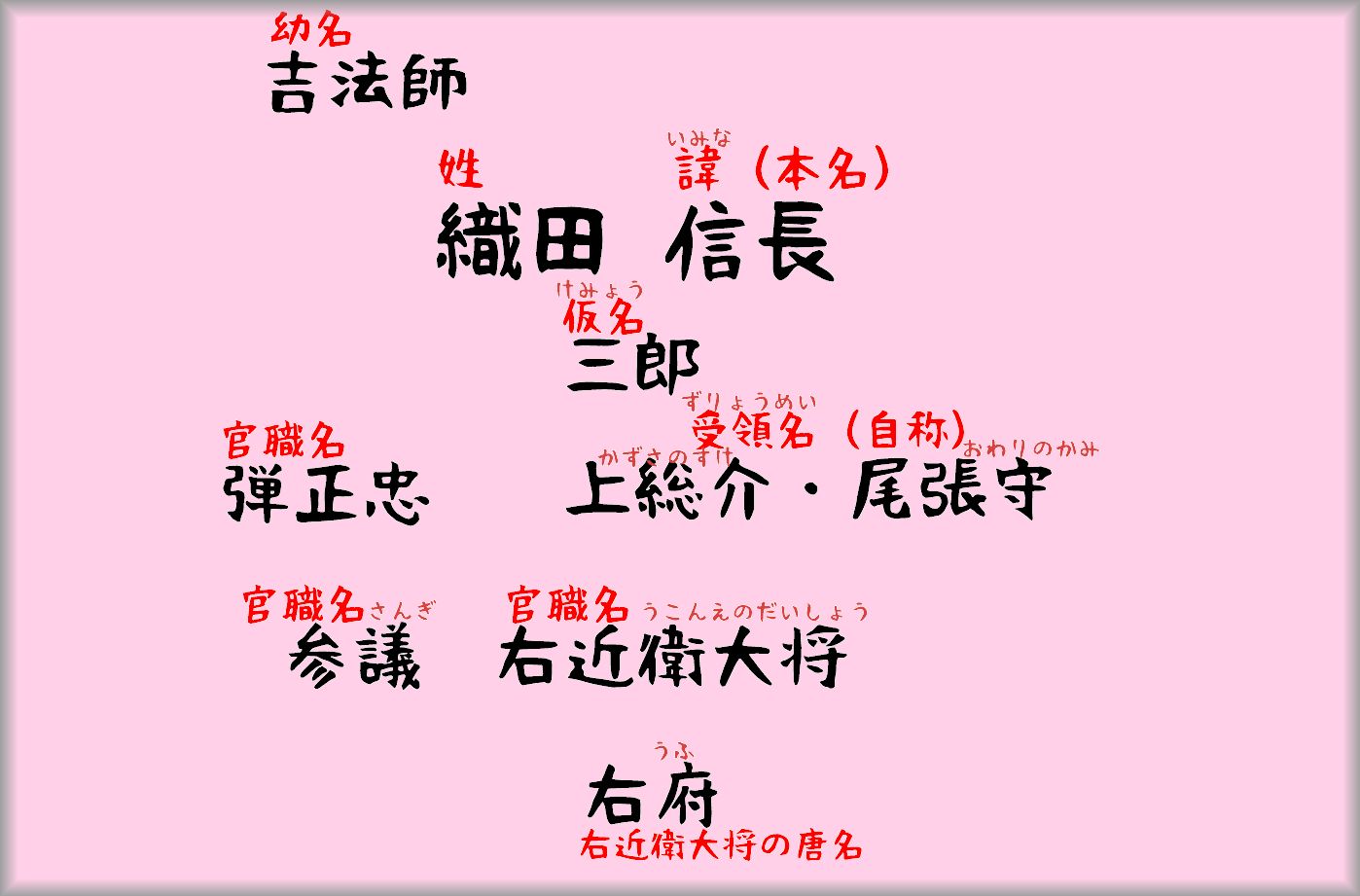

戦国武将の名前いろいろ

そうした理由から宛名は基本的に苗字+官職名+殿で記されることが多く、双方の身分の隔たりや相手方の出家・隠居の有無などで微妙に変化することもありました。

修理大夫などの官職名について詳しく書いたことがあります。

官職のもともとの意味や〇〇大夫、〇〇大輔の違いなど、ご興味のある方はぜひご覧ください。

(書き下し文)

この度織田の事、天命逃れ難きにより自滅せしめ候。

それに就きて相残る輩帰洛の儀切々に申すの条、示し合わせ、急度入洛すべく候。

この節別して馳走悦喜すべし。

よって太刀一腰、黄金十両到来、喜び入り候。

なお昭光、昭秀申すべく候也。

(現代語訳)

このたび織田信長が天命の定めにより、とうとう自滅したようだ。

そのことについて、織田遺臣どもに京都に帰りたい旨を伝えたところ、色よい返事がきたので、すぐにでも京へ上るつもりである。

それゆえ、私の上洛に協力してくれると有難い。

そなたからの進物として太刀一腰と黄金十両が到来し、誠に喜ばしい限りだ。

なお、詳細は(真木島)昭光と(一色)昭秀が伝えるであろう。

三好長慶が筒井の幼当主に援軍の礼を述べた書状

次は江口の合戦の勝利により、一躍天下の覇者へ名乗りを挙げた三好長慶の書状です。

(翻刻)

猶々被入御心

遠路御懇御音

信難申尽候尚

期後音候、

御折帋拝見申候、

如仰今度為泉州手遣

御人数之儀、申候之処、

即被立置候、殊一段

御馳走之由本望ニ候、

雖然丹州火急之旨、

内藤切々申越候間罷越、

敵於所々追崩、此表

如存分申付候間、可御

心安候、近日可令帰陣候

条、旁々自是可令申候、

委曲御使へ申候、恐々

謹言、

三好筑前守

八月廿三日 長慶(花押)

筒井藤勝殿

御返報

『(出典不明) 岡本良一氏著戦国武将25人の手紙P16』

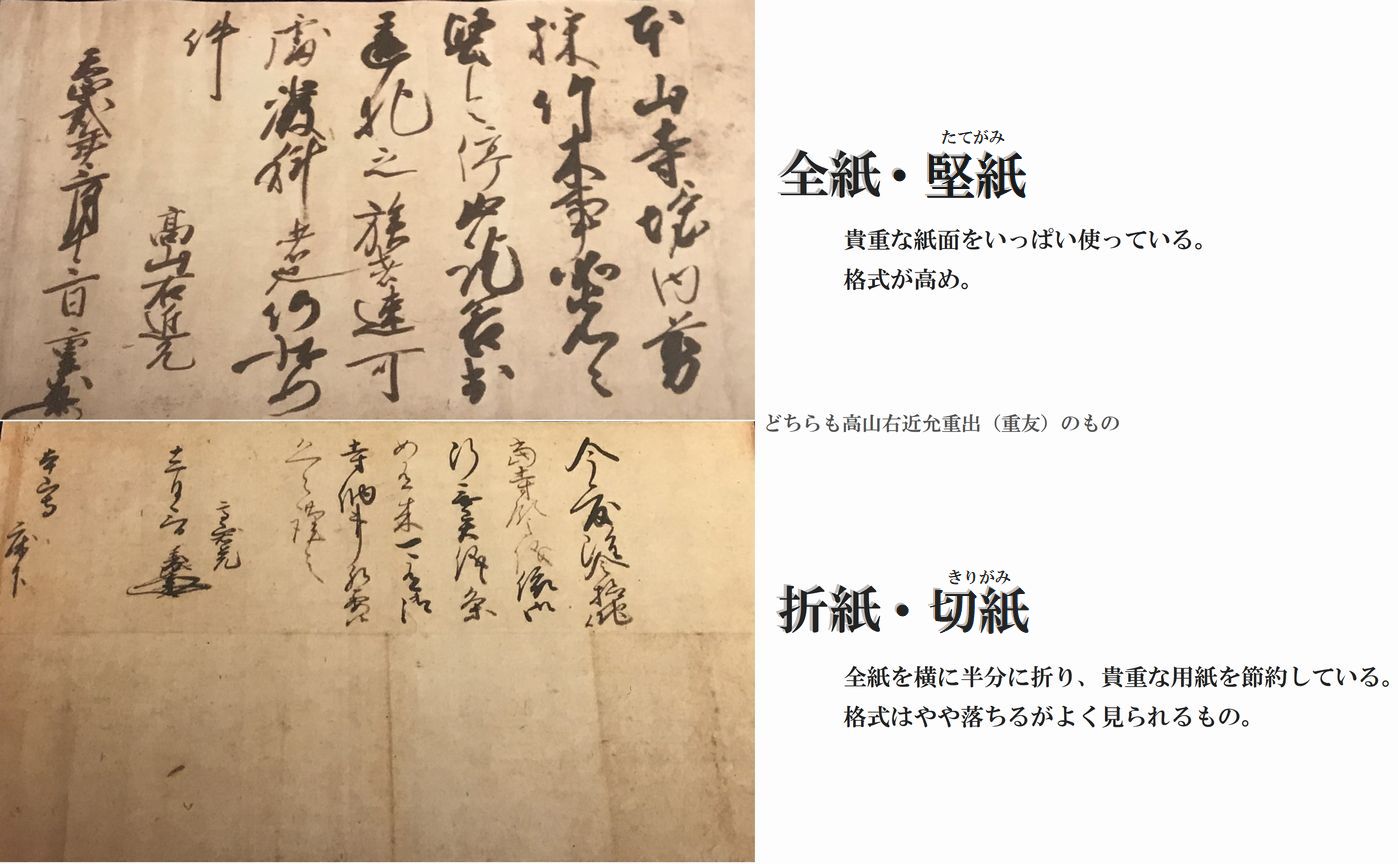

この文書は「御折帋」からはじまる本文と、「猶々」からはじまる追伸部分の2部で構成されています。

このような場合、まず本文から読み始め、最後に追伸部分を読んだ方が意味が繋がります。

従って、今回は「御折帋」から読んでみましょう。

三好長慶の書状 解説

本文から読みはじめますので、一段下がっていない4行目からです。

「御折帋拝見申候、」

「御折帋」で御(おん)折り紙と読みます。

「帋」は紙の異体字となります。

本来折り紙の意味は、用紙を横に二つ折りにして用いた書状を指すものですが、ここでは単に手紙と解釈したほうが意味が通じます。

読み下すと

「御折り紙、拝見申し候。」

語訳すると

「お手紙拝見しました。」

という文意になります。

「如仰今度為泉州手遣、」

「如」、「為」が返読文字となります。

ここでは「仰せ」から読み始め「如く」、「今度(このたび)」、「泉州(せんしゅう)」、「手遣い」、「為(のため)」と語順を変えて読みます。

なお、手遣いとは後詰、加勢、援軍のことを指します。

泉州(せんしゅう)とは大阪府の堺より南の地域(和泉国)のことです。

「御人数之儀、申候之処、即被立置候、」

途中まではなんとなく読めるでしょうか。

「御人数の儀申し候の処(ところ)」です。

御人数とは軍勢のことを指します。

「即」はすなわち。

「被(られ)」が受動態を表す返読文字のため、「即ち立置かれ候」となります。

先の文章から合わせて読み下すと

「仰せの如く、今度(このたび)泉州(せんしゅう)手遣いの為、御人数の儀申し候のところ、即ち立置かれ候。」

現代語訳すると

「仰せの通り、このたび和泉国のいくさのために、御助勢をお頼みしたところ、早速軍勢を差し遣わされ」

といった文意になります。

例に漏れず主語がはっきりと記されていませんが、助勢を頼んだのが三好長慶で、援軍を出したのが宛名となった筒井氏です。

「殊一段御馳走之由、本望ニ候、」

「殊」一字で「殊に」と読みます。

その中でも、とりわけという意味です。

御馳走は先の足利義昭の章で説明したように、奔走することを指します。

主語がないため、誰が誰に奔走したのかは文脈から判断しましょう。

読み下すと

「殊に一段御馳走の由、本望に候。」

現代語訳すると

「とりわけ、一段の働きをしていただいたことは感謝するばかりです。」

といった文意になります。

つまり、筒井氏が三好長慶のために奔走したことになりますね。

「雖然丹州火急之旨、内藤切々申越候間罷越、」

「雖」は見慣れない文字かもしれませんが、”~といえども”と読みます。

雖のような逆説の接続詞も返読文字となる傾向にあるため、然から読み始めます。

英語と中国語は文法が似ているとはよく言いますが、この「雖」は英語でいう”but”になるでしょうか。

つまり、「然(しかりと)雖(いえども)」です。

「丹州(たんしゅう)」は丹波国のことで、現在の京都府と兵庫県にまたがる地域です。

昔は旧国名を唐名(中国名)で〇州と呼ぶ場合がありました。

また、州の字は異体字の「刕」で記されることも多いため、覚えておいた方がよいでしょう。

読み下しますと

「然りといえども、丹州(たんしゅう)火急(かきゅう)の旨、内藤切々申し越し候間(そうろうあいだ)、罷(まか)り越し」

すなわち

「しかしながら、丹波国で予断を許さない事態が起きたと内藤からしきりに注進があったので、私は先にそちらへ出陣し」

といった文意になるかと思います。

この内藤とは丹波八木城を根城とした内藤国貞のことを指すのか、あるいはその娘を妻とした松永長頼を指すのかは不明です。

というのは、この書状が発給された年次が特定しづらいことが大きな理由です。

「敵於所々追崩、此表如存分申付候間、可御心安候、」

「於(おいて)」が返読文字となります。

少し難しいかもしれませんが「敵所々(ところどころ)に於いて追い崩し」と読みます。

「此表如存分申付候間、」

「此の表」が非常に抽象的な表現をしていますね。

文脈から察して丹波の国で内藤氏のために戦った戦場となるでしょうか。

「如」が返読しますので、「この表、存分のごとく申し付け候間(そうろうあいだ)」と読みます。

「可御心安候、」

これは戦国時代の古文書には非常によく出るもので、ほぼ定型文化しています。

語順を直すと「御心(みこころ)安(やすかる)可(べく)候(そうろう)」と読み、ご安心くださいという意味です。

読み下すと

「敵所々に於いて追い崩し、此の表存分の如く申付け候間、御心安かるべく候。」

すなわち

「敵の軍勢を所々で打ち破り、当地の仕置き等を行ったので、どうかご安心ください。」

といった文意になります。

「近日可令帰陣候条、旁々自是可令申候、」

ここでは「可」、「令」、「自」が返読文字となっています。

連続して返読する部分もありますが、読めるでしょうか。

「近日帰陣令(せしむ)可(べく)候条、旁々(かたがた)是(これに)自(より)申(もうせ)令(しむ)可(べく)候。」です。

「委曲御使へ申候、恐々謹言、」

「委曲(いきょく)」とは”詳しくは”という意味で、委細と同じです。

「恐々謹言(きょうきょうきんげん)」は書留文言の一つで、現在の書簡でいう”敬具”にあたる部分です。

足利義昭の章では「候也(そうろうなり)」で文章を締めていましたが、基本的には「恐々謹言」が一般的でした。

もともと漢字が中国から伝来した頃にはこのようなものはなかったようですが、日本で武家社会が成熟期を迎えるつれて、「給ふ」・「侍ふ」・「能ふ」などと共にこのような言葉が生まれました。

直訳すると”恐れ謹んで申し上げます”となるでしょうか。

日付の「八月廿三日」は八月二十三日のことです。

脇付けが「御返報」であることから、筒井氏の文に対しての返信であることが窺えます。

続いて追伸部分を読んでみましょう。

一段下げて「猶々・・・」からはじまるのが特徴です。

現在の追伸は文章の一番最後に書くことが多いでしょうが、中世日本では書状の一番前に記すのが一般的でした。

「猶々」からはじまるので、追伸部分のことを猶々書(なおなおがき)、あるいは追而書(おってがき)などと呼ばれました。

猶々被入御心

遠路御懇御音

信難申尽候尚

期後音候、

何やらお経のような文面ですが読めるでしょうか。

読み下しますと

「猶々(なおなお)、御心(みこころ)を入れられ、遠路(えんろ)御懇(ごねんごろ)なる御音信、申し尽くし難く候。

尚(なお)、後音を期し候。」

となります。

現代語訳しますと

「なおなお、お気遣いいただき遠路より御懇ろなお手紙を頂き、お礼の申しようもありません。なお後便をお待ち申し上げます。」

といった文意になります。

差出人は三好筑前守長慶。

しっかり花押も据えられています。

宛名は筒井藤勝殿です。

先の足利義昭の章で述べましたが、当時は実名を忌諱する風潮から、宛名に実名を用いないのが一般的でした。

書状の内容からも、長慶はこの筒井氏に対して丁重な扱いをしています。

従って、この藤勝は実名ではないと考えた方がよいでしょう。

では、この藤勝は何者なのか。

筒井氏は当主の筒井順昭が天文18年(1549)に隠居し、まもなく病没しています。

その後継者となったのが、当時まだ2歳だった子の藤勝丸です。

つまり、藤勝は実名ではなく幼名を名乗る幼当主である可能性が高いというわけです。

この藤勝丸はのちに元服し、筒井順慶と名乗りました。

元の木阿弥(黙阿弥)ということわざもこうした過程で生まれたようですが、真偽のほどは不明です。

(書き下し文)

御折り紙拝見申し候。

仰せの如く、今度泉州手遣いの為、御人数の儀申し候のところ、即ち立置かれ候。

殊に一段御馳走の由、本望に候。

然りといえども、丹州火急の旨、内藤切々申し越し候間罷り越し、敵所々に於いて追い崩し、此の表存分の如く申付け候間、御心安かるべく候。

近日帰陣せしむべく候条、旁々これより申せしむべく候。

委曲御使へ申し候。恐々謹言

三好筑前守

八月二十三日 長慶(花押)

筒井藤勝殿

御返報

猶々、御心を入れられ、遠路御懇なる御音信、申し尽くし難く候。

尚、後音を期し候。

(現代語訳)

お手紙拝見しました。

仰せの通り、このたび和泉国のいくさのために、御助勢をお頼みしたところ、早速軍勢を差し遣わされ、とりわけ、一段の働きをしていただいたことは感謝するばかりです。

しかしながら、丹波国で予断を許さない事態が起きたと内藤からしきりに注進があったので、私は先にそちらへ出陣しました。

そこで敵の軍勢を所々で打ち破り、当地の仕置き等を行ったので、どうかご安心ください。

近日中に帰陣しますが、詳しいことはあなたの御使者に申し伝えました。敬具。

八月二十三日 三好長慶

筒井藤勝殿

追伸)

なおなお、お気遣いいただき遠路より御懇ろなお手紙を頂き、お礼の申しようもありません。なお後便をお待ち申し上げます。

この書状はいつごろのものなのか

この三好長慶が宛てた書状の年次は不明です。

基本的に判物以外の書状には年次が記されることが稀なため、いつの8月23日なのかさまざまな視点から考察する必要があります。

年次を特定する手がかりとして考えられるのは以下のポイントでしょう。

- 宛名の筒井藤勝(丸)とは筒井順慶の幼名であること。

- 長慶が「三好筑前守」と署名していること。

- 発給者の花押の形状。

- 丹波国で戦乱があり、急を要する出陣があったこと。

- 他に似た内容の書状があるかどうか。

①筒井順慶(藤勝)は天文19年(1550)、父の隠居・病没により2歳で家督を継いでいます。

藤勝と署名したのは天文19年(1550)~永禄8年(1565)までの期間。

なお、藤の一字は将軍足利義藤(義輝)から賜ったものと考えられます。

②長慶が筑前守を称したのは天文17年(1548)から永禄3年(1560)1月まで。

③確認されている中では、長慶の花押は一貫して変わっていない。

④長慶と細川晴元が交戦していた天文年間後半から永禄年中まで、丹波情勢は安定していない。

⑤長慶と遊佐長教(遊河)が鳥養氏へ宛てた書状天文20(1550)、筒井藤勝(順慶)が家臣へ宛てた書状など。

これらのことから、天文19年(1550)から永禄3年(1560)1月頃のものであろうと考えられますが、これ以上の年次を絞り込むことが難しく、特定できないのがもどかしいところです。

家臣団の統制に苦心する浅井長政の書状

最後は浅井長政が家臣の垣見助左衛門尉へ宛てた書状です。

この書状からは、家督を継いで間もない長政が赤尾家と垣見家のいざこざの板挟みに遭い、困惑する様子が窺えます。

赤尾・垣見の両家は、かつて浅井家と同様に京極氏を主として仰ぐ家柄でした。

(翻刻)

御同名新次郎殿進退之儀、対貴所

御家不被離御与力之段、代々書物令被

見候、誠明鏡之子細候、然處赤尾新兵衛尉方、

何歟被相抱儀、無是非存候、則可被返付

旨、達而雖可申候、此表一途之間、拙者江

被預ヶ置候者、別而可為祝着候、不及申、

此一陣相済候者、如前々可返進之候、其刻

萬一兎角之族在之者、彼身上者不

覃沙汰、相抱仁躰、堅可令違乱候、尚以

何江同道にて縦忠節候共、一切不可能許

容候、委細両人可申候、恐々謹言

永禄四年

六月廿日 長政(花押)

(捻封ウハ書)

「 浅井備前守

垣見助左衛門尉殿 長政

御宿所 」

『永禄四年六月二十日付浅井長政書状(個人蔵 滋賀県長浜市長浜歴史博物館提供)』

浅井長政の書状 解説

「御同名新次郎殿進退之儀、対貴所御家不被離御与力之段、代々書物令被見候、」

前半部分はそのまま素直に「御同名(ごどうみょう)新次郎殿進退の儀」と読みます。

「御同名」というのは、宛名となっている垣見助左衛門尉と同名ということなので、垣見新次郎という人物なのでしょう。

ここでの「進退」は”去就”と解釈するのが適当でしょうか。

「対貴所御家不被離御与力之段、」

こちらは返読文字が3文字入っています。

なんとなく読めるようになってきたでしょうか。

「貴所に対し、御家離れざる御与力の段」と読みます。

「不被離」がやや難しかったかもしれませんね。

「代々書物令被見候、」

「代々の書物、披見(ひけん)令(せしめ)候。」と読みます。

“披見せしめ”は古文書では頻繁に登場するもので、”拝見した”という意味です。

続けて読んでみましょう。

「誠明鏡之子細候、」

「誠に明鏡の子細に候。」です。

明鏡とは本来”曇りの無いよく映る鏡”という意味ですが、ここではよく理解できたと解釈したほうが意味が通じます。

完全に理解したということですね。(完全に理解したとは言っていない)

ここまでを読み下すと

「御同名新次郎殿進退の儀、貴所に対し御家離れざる御与力の段、代々の書物披見せしめ候。誠に明鏡の子細に候。」

すなわち

「御同名の新次郎殿の去就について、あなたの家を離れることのできない与力であることは、代々の書物を見せていただき、まさにその通りであると納得しました。」

といった文意になります。

「然處赤尾新兵衛尉方、何歟被相抱儀、無是非存候、」

「然處」は”しかるところ”と読みます。

「處」は”処”の旧字です。

そうであるけれども・・・と浅井長政は逆説の接続詞を使っているわけです。

「赤尾新兵衛尉」は人物名で、赤尾清冬のことであろうと考えられています。

彼は赤尾城を本拠とする京極氏譜代の臣・赤尾清綱の嫡男として活躍した浅井氏の重要家臣でした。

「何歟被相抱儀、」

「何歟」で”何かと”と読みます。

「歟」が見慣れない字すが、古文書ではたびたび登場します。

“候歟”とあるならば、候か?と疑問符のつく意味となります。

「被(らる)」が受動態をあらわす返読文字ですので、「何かと相抱えらる儀」となります。

「相」に特別な意味はありません。

ここでは単に語調を整えるために用いられています。

「無是非存候、」

「無(なく)」は否定をあらわす返読文字ですので、「是非無く存じ候」となります。

仕方ないねという意味です。

読み下すと

「然るところ、赤尾新兵衛尉方、何かと相抱えらる儀、是非無く存じ候。」

すなわち

「ところが、今回赤尾新兵衛尉のところに彼が召し抱えられることになったのは是非もないことです。」

といった文意になります。

これはあくまで私の推察なのですが、何か喧嘩をして垣見新次郎が家を飛び出した。

同じ浅井家中の赤尾新兵衛尉に召し抱えられることになったが、主の垣見助左衛門尉が新次郎を連れ戻さんと主君・浅井長政に証拠の数々を提出して訴えた。

ということなのかもしれません。

「則可被返付旨、達而雖可申候、」

「則」は”すなわち”と読みます。

可(べき)、被(らる)と2字続けて返読文字がありますので「すなわち、返付せらるべき旨」と読みましょう。

「達而」は”たって”と読みます。

時代劇などにある”たっての願いです!”と同じで、どうあってもと無理に望むさま。強いてという意味です。

「雖」は”~といえども”という意味の返読文字です。

候と同じ文節にこの字がある場合は、”~候と雖も”と読みます。

この場合は「達而(たって)申すべく候と雖(いえど)も」です。

ここは少し難しいかもしれませんね。

読み下すと

「即ち返付せらるべき旨、達而(たって)申すべく候と雖(いえど)も」

現代語訳すると

「すぐに返還してほしいと達而(たって)の催促をされましたが」

となるでしょうか。

誰が誰に対してこう申したのか・・・主語がない分難しいですね。

「此表一途之間、拙者江被預ヶ置候者、別而可為祝着候、」

「この表(おもて)」が非常に抽象的で曖昧な表現ですが、文脈から”この一件は”と解釈して良いでしょう。

「此の表一途(いちず)の間、拙者へ預け置かれ候はば」となります。

「江」は助詞としての意味で、”~へ”と読みます。

「ヶ」は単にカタカナの”け”です。もともとの「介」あるいは「个」がくずれて、この字となりました。

「別而可為祝着候、」

「別而」で”別して”と読み、とりわけ、殊にという意味です。

「可(べく)」「為(たる)」が続けて返読しますので、「別して祝着たるべく候」と読みましょう。

読み下すと

「此の表一途(いちず)の間、拙者へ預け置かれ候はば、別して祝着たるべく候」

となります。

現代語訳するとやや難しいのですが、

「ここは表一途に考えておりますので、この件は私に預け置いていただけるとうれしく思います。」

と訳してよいでしょう。

「不及申、此一陣相済候者、如前々可返進之候、」

「不」と「及」が返読しますので、「申すに及ばず」と読みます。

次の文節の「一陣」とは合戦のことを指します。

どの合戦に当たるかは後述します。

「相済(あいすみ)」の「相」に特別な意味はなく、単に語調を整えるためのものです。

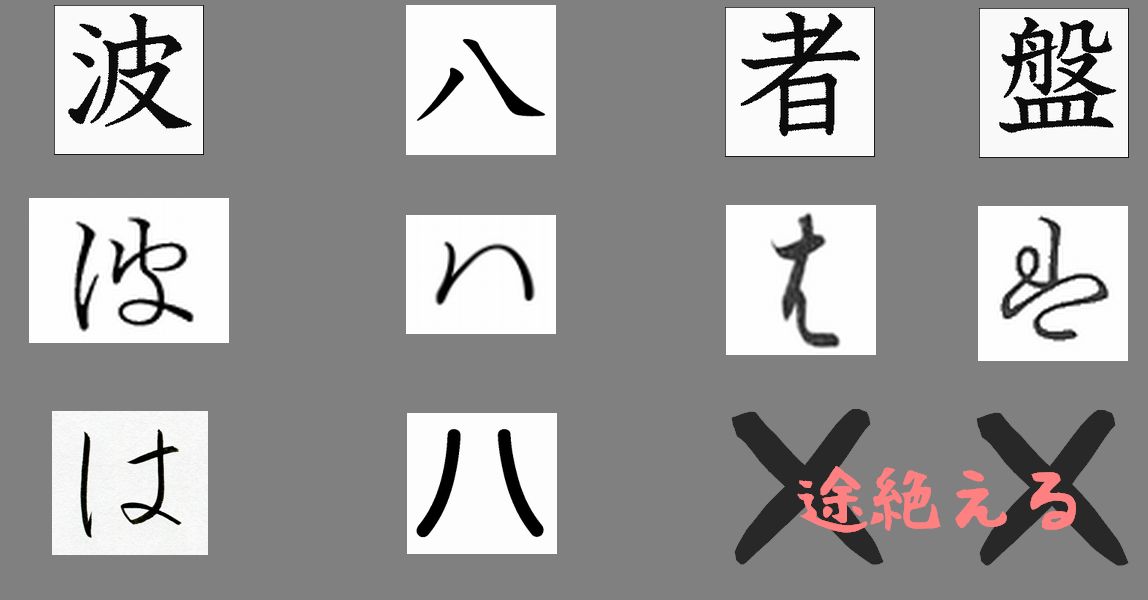

「候者」で”候はば”と読みます。

かつて「者」は助詞の「~は」という意味で広く使用されてきた文字です。

これは江戸時代にも残り続け、仮名文字の”波(は)”とほぼ同じ頻度で「は」を表現する字として使用されてきました。

従って、「この一陣相済み候はば、」と読みます。

明治の教育改正以降「は」を現す文字は「波」と「八」のみとなりました

「如前々」で「前々(せんせん)の如く」です。

「進之候、」は古文書では頻繁に登場するので、定型文として覚えると便利です。

何か進物を贈る場合によく用いられる単語で、”これをまいらせそうろう”と読みます。(之(これを)進(まいらせ)候(そうろう))

今回は「可返進之候、」ですので、「これを返しまいらすべく候」となります。

文脈的には新次郎の去就を巡っての話でしたので、彼を返還すると解釈したほうが良いでしょう。

読み下しますと

「申すに及ばず、前々の如くこれを返しまいらすべく候。」

すなわち

「申すまでもありませんが、この戦いが終わり次第、以前のように新次郎の身柄はそちらへお返しします。」

という文意になります。

「其刻萬一兎角之族在之者、彼身上者不覃沙汰、相抱仁躰、堅可令違乱候、」

「其刻」で”その刻み”です。その時という意味です。

「萬一」で”万一”。万が一という意味ですね。

「兎角之族」で”とかくの族(やから)”。とかく申してくる輩という意味です。

「在之者」は慣れないと少し難しいかもしれません。

「之(これ)在(あら)者(ば)」となります。

ここでは「之」が代名詞としての”これ”を意味します。

そして「者」も助詞としての”~は”を意味しています。

「在之者」で”これあるは”と読んでも良いのでしょうが、「これあらば」としたほうが自然でしょう。

「その刻み、万一とかくのやからこれあらば、」です。

「彼身上者」

また「者」が登場しましたが、もう慣れたでしょうか。

“彼(か)の身の上は”です。

「不覃沙汰、」

見慣れない字がありますが、これで”沙汰に覃(およば)不(ず)”と読みます。

古文書でもあまり見ない字ですが、覃と及は同じ意味と考えてよいでしょう。

「かの身の上は沙汰に及ばず」です。

「相抱仁躰」で”相抱える仁躰(じんてい)”

「躰」は体の旧字です。

人体は通常、人柄や人格のことを指しますが、ここでは引き続き召し抱えた者はとしたほうが意味が通じます。

「堅可令違乱候、」

これは中世日本の禁制にも頻繁に登場する文言ですが、読めるでしょうか。

“堅く違乱(いらん)令(せしむ)可(べく)候”となります。

読み下すと

「其の刻(きざみ)、万一兎角の族(やから)これあらば、彼の身の上は沙汰に及ばず、相抱える仁躰(じんてい)、堅く違乱せしむべく候。」

すなわち

「その時、万が一何か文句を言うものがいたならば、新次郎の身の上については保障しますし、召し抱えた赤尾新兵衛尉が私の裁定を無視したことになります。」

といった文意になるでしょう。

「尚以何江同道にて縦忠節候共、一切不可能許容候、」

「尚以」で”なおもって”です。

「尚」は”猶”と記される場合もあります。

「何江」は”いずれへ”と読みます。

ここでの江は助詞の役割をしていますね。

「縦」はこれ一字で”たとい”と読み、例えと同じ意味です。

“縦令”と記される場合もあります。

「一切不可能許容候、」

ここでは「不可能」が3字続けて返読文字となっています。

現代風に言えば”ふかのう”となりますが、この文脈から読むと「一切許容能(あた)う可(べから)不(ず)候。」となります。

絶対に許さないという意味です。

読み下すと

「なお以ていずれへ同道にて、たとい忠節候とも、一切許容能うべからず候。」

すなわち

「なお、赤尾新兵衛が新次郎をどこに同道しようが、例え忠節を抜きんでた働きをしようとも、新次郎を引き続き召し抱えることを決して許しません。」

といった文意になります。

「委細両人可申候、恐々謹言

永禄四年

六月廿日 長政(花押)」

読み下すと

「委細両人申すべく候。恐々謹言(きょうきょうきんげん)

永禄(えいろく)四年

六月二十日 長政(花押)」となります。

この文書には判物ではないにも関わらず年次が記されていますね。

永禄四年は西暦1561年のことで、当時の浅井長政は家督を相続したばかりの16歳前後の若当主でした。

長政は強引に父を隠居へ追い込み、家臣団の支持を得て外交路線を一転。

前年8月に野良田において六角軍を打ち破ります。

宛名にある垣見助左衛門尉も赤尾氏や浅井氏と同様に、かつてはともに京極家に奉公した家柄で、浅井氏が戦国大名化するにつれてその家臣に組み込まれました。

長政にとってはどちらに対しても神経を使わねばならない相手で困惑したことでしょう。

そこで長政は一計を案じ、今回の戦いだけは特別なので許してほしいと説得しているあたりに苦心のほどが窺えます。

では、今回の戦いとは何なのか。

時期から推測すると、恐らく坂田郡で起きた太尾合戦ではないかと思います。

太尾は祖父亮政の代からしばしば六角氏と抗争のあったいわゆる境目の城で、戦略的に重要な拠点であったと考えられます。

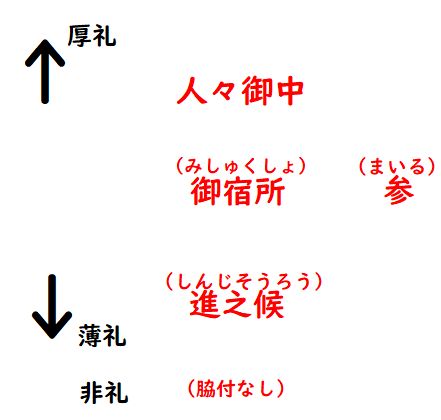

脇付部分(一番最後)の「御宿所(みしゅくしょ)」とは、直訳すると「貴方のお住まい」という意味ですが、これはあなたの近臣や居所に宛てているというニュアンスが含まれています。

この時代、相手に直接宛てて記す書き方は「打付書(うちつけがき)」と呼ばれ、やや礼儀を欠いたものでした。

そこで書状の左下脇に記される脇付とよばれるスタイルが生まれます。

私は貴方様に直接手紙を差し出せるほどの身分ではありませんとへりくだった感じですね。

御宿所の他にも「参(まいる)」、「進之候(しんじそうろう)」、「人々御中(ひとびとおんちゅう)」などがあり、それぞれ微妙に違った意味を持ちます。

脇付いろいろ

実は現在でもその名残が残っており、手紙の最後に「机下」などと書き添えるのがそれにあたります。

つまり、「貴方の机の下に出します」=これは私的な文です

ということを意味しています。

その後、六角氏は観音寺騒動の影響で家中に大きな動揺が走ります。

この六角氏の衰退に伴い、代わりに浅井長政が一躍近江の雄に踊り出るのです。

長政は父の外交を踏襲することなく独自の路線を歩みます。

尾張の戦国大名織田信長の妹を妻に迎えたこともそれを物語っているのかもしれません。

京都にほど近い朽木氏を傘下に加えたあたりが全盛期だったでしょう。

浅井長政肖像(高野山持明院像)

浅井長政(1545-1573)

北近江の戦国大名浅井久政の嫡男。

家臣団の厚い信頼を背景に父を隠居に追い込み、弱冠15歳で家督を相続。

野良田合戦で六角軍を打ち破る。

父の外交路線を一蹴し、織田信長と結んで近江国最大の勢力へと成長した。

しかし、のちに信長と対立。

小谷山城を攻められ敢え無い最期を遂げた。

(書き下し文)

御同名新次郎殿進退の儀、貴所に対し御家離れざる御与力の段、代々の書物披見せしめ候。

誠に明鏡の子細に候。

然るところ、赤尾新兵衛尉方、何かと相抱へらる儀、是非無く存じ候。

即ち返付せらるべき旨、達って申すべく候と雖も、此の表一途の間、拙者へ預け置かれ候はば、別して祝着たるべく候。

申すに及ばず、この一陣相済み候はば、前々の如くこれを返しまいらすべく候。

其の刻み、万一兎角の族これあらば、彼の身の上は沙汰に及ばず、相抱える仁躰、堅く違乱せしむべく候。

尚以て何れへ同道にて、たとい忠節候とも、一切許容能うべからず候。

委細両人申すべく候。恐々謹言

永禄四年(1561)

六月二十日 長政(花押)

(現代語訳)

御同名の新次郎殿の去就について、あなたの家を離れることのできない与力であることは、代々の書物を見せていただき、まさにその通りであると納得しました。

ところが、今回赤尾新兵衛尉のところに彼が召し抱えられることになったのは是非もないことです。

すぐに返還してほしいと達而(たって)の催促をされましたが、ここは表一途に考えておりますので、この件は私に預け置いていただけるとうれしく思います。

申すまでもありませんが、この戦いが終わり次第、以前のように新次郎の身柄はそちらへお返しします。

その時、万が一何か文句を言うものがいたならば、新次郎の身の上については保障しますし、召し抱えた赤尾新兵衛尉が私の裁定を無視したことになります。

なお、赤尾新兵衛尉が新次郎をどこに同道しようが、例え忠節を抜きんでた働きをしようとも、新次郎を引き続き召し抱えることを決して許しません。

詳細は使者の二人が直接口上で述べるでしょう。 敬具

1561年6月20日 長政(花押)

ご覧いただきありがとうございました!

読解力向上のお役に立てましたら幸いです。

参考文献

山本博文,堀新,曽根勇二(2013)『戦国大名の古文書 西日本編』柏書房

小和田哲男(2010)『戦国武将の手紙を読む』中公新書

岡本良一(1970)『戦国武将25人の手紙』朝日新聞社

小和田哲男(1973)『戦国史叢書6 ―近江浅井氏』新人物往来社

丸島和洋(2013)『戦国大名の「外交」』講談社選書メチエ

渡邊大門(2019)『戦国古文書入門』東京堂出版

瀬野精一郎(2017)『花押・印章図典』吉川弘文館

鈴木正人,小和田哲男(2019)『戦国古文書用語辞典』東京堂出版

宍倉佐敏(2011)『必携 古典籍・古文書料紙事典』八木書店

など