前半部分は未整備のため、見るに値しない。

後日大幅な修正・加筆をする予定である。

(ここまでの流れ)

- 誕生~叔父信光死去まで(1534~1555)

- 叔父信光死去~桶狭間の戦い直前まで(1555~1560)

- 桶狭間の戦い~小牧山城移転直後まで(1560~1564)

- 美濃攻略戦(1564~1567) イマココ

- 覇王上洛(1567~1569)

- 血戦 姉川の戦い(1570 1.~1570 7.)

- 信長包囲網の完成(1570 7.~12.)

- 比叡山焼き討ち(1571 1.~9.)

- 義昭と信長による幕府・禁裏の経済改革(1571 9下旬~1571.12)

- 元亀3年の大和動乱(1572 1.~1572.6)

- 織田信重(信忠)の初陣(1572 7.~1572 9.)

- 武田信玄 ついに西上作戦を開始する(1572 9.~1572 12.)

- 将軍・足利義昭の挙兵と武田信玄の死(1573 1.~1573 4.)

- 将軍追放 事実上の室町幕府滅亡(1573 5.~1573 7.)

- 朝倉・浅井家滅亡(1573 8.~1573 10.)

- 三好義継の最期(1573 10.~1573 12.)

この年表の見方

- 当サイトでは、信長の人生で大きな転換期となった時代時代で、一区切りにしている

- 他サイトや歴史本、教科書で紹介されている簡単な年表に書いている内容は、赤太文字

- 年代や日付について諸説ある場合は、年代や日付の個所に黄色いアンダーライン

- 内容に関して不明確で諸説ある場合は、事績欄に黄色いアンダーライン

- 当時は数え年であるから、信長の年齢は生まれた瞬間を1歳とする。誕生日についても詳細不明のため、1月1日で1つ歳を取る

- 太陽暦、太陰暦がある。当サイトでは、他のサイトや歴史本と同じように、太陰暦を採用している。中には「閏」なんていう聞きなれないワードがあるかもしれないが、あまり気にせず読み進めていってほしい

- キーとなる合戦、城攻め、政治政策、外交での取り決めは青太文字

- 翻刻はなるべく改変せずに記述した。そのため、旧字や異体字が頻繁に登場する。しかしながら、日本語IMEではどうしても表記できない文字もあるため、必ずしも徹底しているものではない。

- 何か事柄に補足したいときは、下の備考欄に書く

信長の年表(詳しめ4)

永禄の変 将軍足利義輝横死

永禄7年(1564)

9月28日

正親町天皇、禁裏の御倉職を務める立入宗継を尾張に遣わし、信長に御料地の回復を命ずる(道家祖看記・立入文書)

(備考)信長の声望が中央でも次第に高まりつつあることを窺わせるものである。「立入文書」によれば、宗継が信長と会見した地を清州と記していることから、小牧山への移転はもう少し後だとみることもできる。また、この勅使下向の件を疑問視する向きもある。

11月7日

越後の上杉輝虎に使者および書状を送り、信長の子息を輝虎に迎えられることを謝す。(上杉家文書)

(備考)この養子の一件は他の史料には見られない。もしかすると、交渉の初期段階では上手くいったものの、最終的には実現しなかったのかもしれない。なお、この件について詳しい記事を書いたので、もしよければ下記のリンクからご覧いただきたい。

永禄8年(1565)

5月19日

永禄の政変。将軍・足利義輝が三好三人衆と松永久秀・久通父子によって襲撃され、殺害される。

(備考)足利義輝の実弟・周暠(しゅうこう)も暗殺される。興福寺にいた覚慶は幽閉された。この後三好三人衆は、足利義親(後に義栄と改名)を将軍に擁立することになる。最近の研究によると、松永久秀は当時大和国にいて、関与していないという説がある。しかしながら、息子の久通が襲撃隊に加わっていることから、久秀が暗殺を黙認していたことは明白である。

織田信長の東美濃侵攻戦

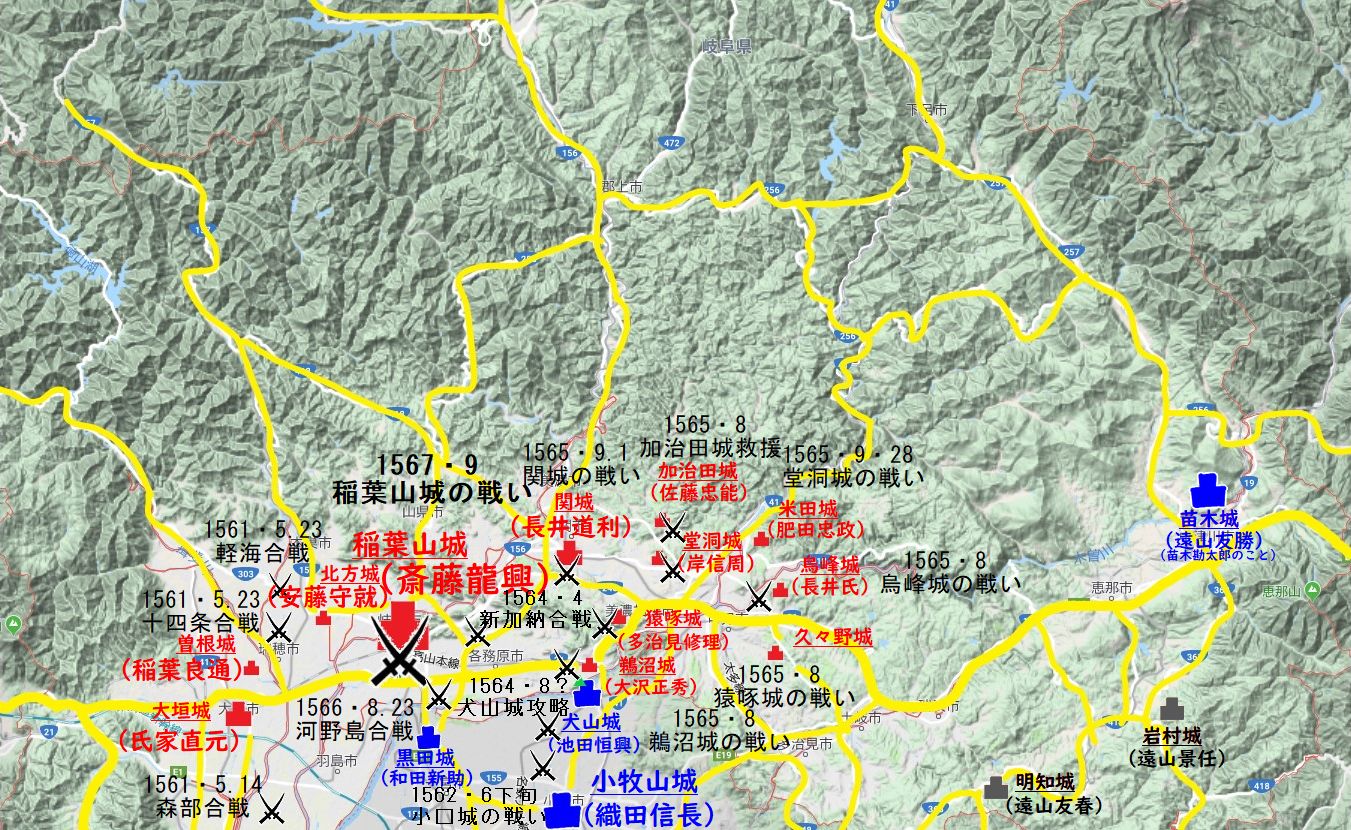

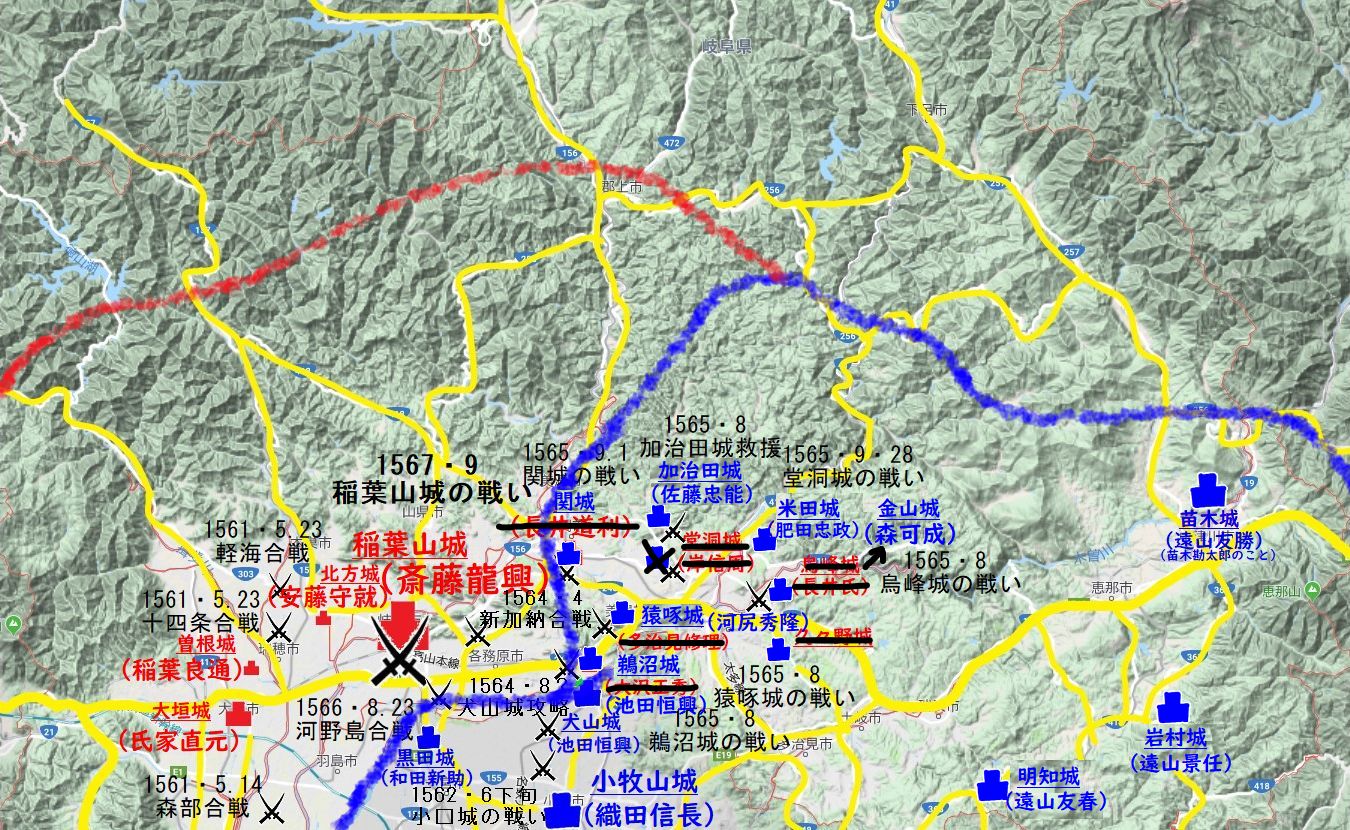

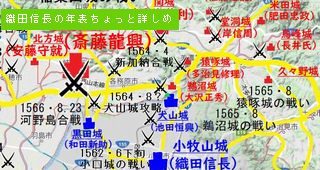

永禄8年(1565)6月までの美濃の情勢と、織田信長が実施した軍事行動 (Googleマップより)

7月

美濃加治田城主の佐藤紀伊守忠能・右近右衛門尉忠康父子、丹羽長秀を介して内応を約束する。(信長公記)

(備考)信長はこの内応を非常に喜び、黄金五十枚を与えている。また、信長の家臣・金森長近との婚姻関係を名目に寝返ったとされているが真偽は不明である。

7月28日

幽閉されていた覚慶は、亡き将軍義輝の近臣・細川藤孝、一色藤長らの手によって救い出され、脱出した。

8月

斎藤家の臣・大沢次郎左衛門正秀(基康)籠る鵜沼(宇留摩)城は堅固な要害であったため、信長は伊木山に砦を築き、自ら在城して鵜沼城下を焼き払った。鵜沼城の大沢氏は木下秀吉の説得に応じて開城した。= 鵜沼(宇留摩)城 の戦い

(備考)すぐに城を明け渡したわけではなく、翌年2月(12月説もあり)に調略に成功して秀吉に同道して清須へ赴くも信長に殺されそうになり、秀吉の策によって逃れたとあるが、『信長公記』では鵜沼城攻略を永禄7年(1564年)8月としていて、そのまま信用はできない。また、信長公記も永禄7年8月と書いているが、当ブログでは永禄8年(1565)8月鵜沼城落城、その場で大沢氏は秀吉の調略に応じて開城という説を採択することとした。うーん、ややこしい(^-^;

8月

続いて信長は同じく斎藤家の臣・多治見修理亮光清籠る猿啄城を攻め立てる。ここもまた天険の要害であったが、先鋒の丹羽長秀が城を見下せる大ぼて山に攻め上り水源を断ち、さらに河尻秀隆が激しく攻め立ててついに落城した。=猿啄城の戦い

(備考)この戦いで活躍した河尻秀隆は、のちに猿啄城主となっている。

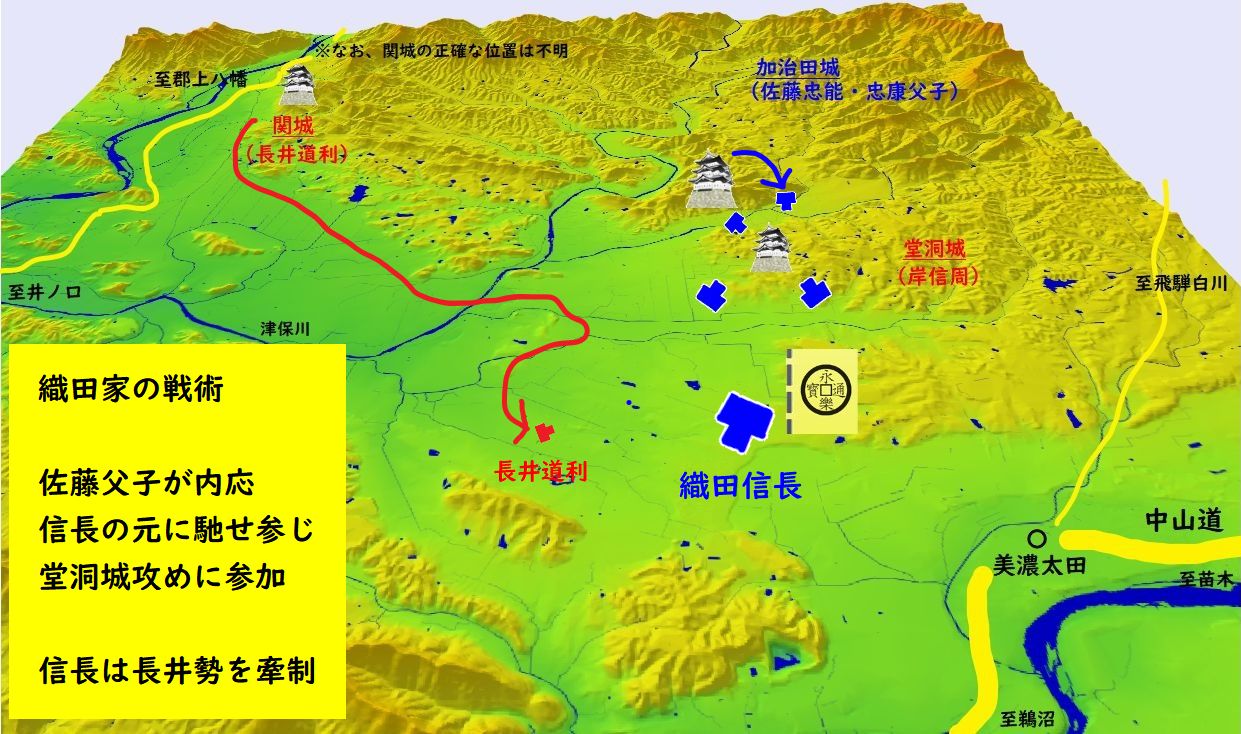

8月

信長、軍を北上させ、中濃の堂洞城を攻撃。 この日は強風で、火の回りが早いだろうと判断したのだろうか。信長は松明を持ち、塀際まで詰め寄ったら四方から投げ入れるように命を下したという。一方敵側は、信長の別動隊を牽制してか、足軽を繰り出さなかった。夕刻。とうとう本丸へ追い詰めた織田軍は怒涛の如くなだれ込んだ。ついで夕方には河尻秀隆が天守に一番乗りを果たし、攻め落とした。かなりの激戦だったらしく、大将格はほぼ討ち取ったようである。 =堂洞城の戦い

(備考)この戦で活躍したのは河尻秀隆、丹羽長秀、そして太田牛一である。太田牛一は、この時高い建物の上から無駄なく矢を射かけた。信長は三度も使いを寄こし、見事な働きだと称賛したという。後に牛一は知行を大幅に加増された。そう、この太田牛一とは織田信長の一代記で、現在信長関連の史料では最も歴史的信憑性の高い「信長公記」の著者その人である。

落城を見届けた後、その日は加治田城に泊まる。佐藤忠能と息子の忠康は涙を流して信長を迎えたという。

堂洞合戦の顛末、八重緑の悲劇については詳しい記事を書いたので、是非ご覧ください。

???

翌日、首実検を行う。800の兵で尾張へ凱旋中に斎藤龍興、長井道利らの手勢3000の兵の攻撃を受けるが、うまくかわして撤退している。(信長公記)

8月?

斎藤家の家老・長井道利の支城である天険の要害・烏峰城も、森可成らの攻撃によって落城した。=烏峰城の戦い

(備考)この戦いの後、信長は可成にこの地を知行として与えた。烏峰に移った可成は、早速この城を金山城と改め城下町が整備される。以後、子の忠政が関ケ原の恩賞で信州中島へ移封されるまでの35年間、森家の居城であり続けた。森可成という人物については、過去の記事を参照してほしい。

9月1日

斎藤家の家老・長井道利籠る関城を攻める。加治田城主の佐藤忠能を先陣に、丹羽長秀、河尻秀隆が続々と津保川を渡り、関城周辺の砦を攻撃。信長自身は本陣を肥田瀬砦に移し、一気に関城を攻め立てた。長井道利の子・道勝は討死。落城した。=関城の戦い

9月9日

津田掃部守一安を甲斐の武田信玄に遣わし、養女と信玄の子・勝頼との縁組を申し入れる。信長は東美濃の苗木城主・苗木勘太郎(信長の妹婿)の娘を養女とした。

(備考)この時期には既に織田家の影響力が岩村・苗木・明知城にまで浸透していると見える。

11月1日

美濃の斎藤新五郎利治に平賀など十三ヵ所二、一八四貫文の知行を宛行う。(備藩国臣古証文)

(備考)新五郎利治とは、斎藤家一門の筆頭格と目される人物である。道三の末子あるいは龍興の舎弟とする説もあるが定かではない。堂洞城攻略戦の恩賞であろうか。少なくともこの時期には、斎藤一門までもが主家を見限り、織田家についていることは間違いないようだ。

足利義秋を奉じての上洛を意識

11月13日

先の甲斐武田家との縁組がトントン拍子で決まったと見え、この日輿入れした。(甲陽軍鑑)

(備考)しかし、甲陽軍鑑とだけあって、年月には正確性はない。

12月5日

亡き将軍足利義輝の実弟・覚慶の側近である細川藤孝(兵部太輔殿)に返書して、覚慶の帰洛について供奉する旨などを報ずる『東京大学史料編纂所所蔵文書』(永禄八)十二月五日付織田信長書状

就御入洛之儀、重而被成下 御内書候、謹而致拝悦候、度々如御請申上候、上意次第、不日成共御供奉之儀、無二其覚悟候、然者越前・若州、早速被仰出尤存奉候、猶大草大和守・和田伊賀守可被申上之旨、御取成所仰候、恐々敬白、

十二月五日 信長(花押)

細川兵部太輔殿

(書き下し文)

御入洛の儀に就きて、重ねて (闕字)御内書を成し下され候。

謹みて拝悦致し候。

たびたび御請け申し上げ候ごとく、上意次第、不日なれども御供奉の儀、その覚悟無二に候。

然らば越前・若州を早速仰せ出され、尤もに存じ奉り候。

なお大草大和守・和田伊賀守(和田惟政)申し上げらるべきの旨、御取り成しを仰ぐ所に候。恐々敬白(以下略)

(備考)

この時期、将軍就任の野心に燃える覚慶は、諸国に協力を呼び掛けている。

その中で、織田信長はいち早く協力を受諾している。

大草公広(大和守)についての詳細は不明。

和田惟政は近江国甲賀郡和田の住人で、覚慶の一乗院脱出から協力している。

細川藤孝の官名である兵部大輔を「太」と記すことはよくある例で、特に誤りというわけではない。

さらに、戦国時代にはすでに「~大夫」と誤った表記の仕方をしている例が頻繁に見られる。

時代の流れとともに日本語が簡便な方へ変化するのは仕方のないことである。

永禄9年(1566)

2月27日

松山彦十郎、尼崎城を出陣し、摂津中島まで兵を繰り出す。『足利季世記』

松山彦十郎・同安芸守、中村新兵衛ハ、日比松永ト一味シ、起請文ヲ書テ弐アラシト約束アリケル、其ノ中ニ松山彦十郎尼崎エ下リケルカ、松山方伊丹大和守親興ト一味シ、彼カ聟ニ成、又敵ニ成リケル、誠ニ児手柏ノニ表哉ト人皆笑ヒケル、則彦十郎尼崎城ヨリ五六百騎引率、同二月十七日中嶋マテ出張シケル、

(書き下し文)

松山彦十郎・同安芸守、中村新兵衛は、日ごろ松永(松永久秀)と一味し、起請文を書きて二(心)とあらじと約束ありける。

その中に、松山彦十郎尼崎へ下りけるが、松山方、伊丹大和守親興と一味し、彼が聟に成り、また敵に成りける。

誠に児手柏の二表(ふたおもて)かなと人皆笑いける。

則ち彦十郎、尼崎城より五・六百騎を引率し、同二月十七日、中嶋まで出張しける。

(備考)

松山彦十郎はこの頃から永禄11年(1568)まで、松永久秀⇔三好三人衆と鞍替えを繰り返し、よくわからない。

伊丹親興の婿とあるが、伊丹もまた松永方に属しているため、ますますわからない。

3月

覚慶改め足利義秋の仲裁で織田家と斎藤家が和睦する。(中島文書・上杉家記)

4月11日

朝廷に馬・太刀の代として銭三千疋(三十貫文)を献上する。(御湯殿の上の日記)

5月13日

側室の生駒殿(吉乃・信忠や信雄の生母)没する。(織田家雑録)

5月23日

松永久秀(霜台)、堺へ入り、畠山高政・安見宗房(安見)・伊丹親興(伊丹衆)・瓦林氏(越水衆)・松山彦十郎勢と合流。

玉蓮社に陣取る。『細川両家記』

五月十九日に松永霜臺いかなる事やらん、和州多門城を出、攝州中嶋野田と云處へ陣取、同廿ニ日に河内攝津堺喜連と云處へ陣取給ふ、さてもいかなる事か出來るぞと思ひ申所に珍事も無之、叉廿三日に堺南北へ被打入、高政・同安見方勢を被集候、然ば松永方の城々難太の多喜山の城衆、越水衆、伊丹衆、松山彦十郎方堺へ渡海候、集勢六千餘騎有之と風聞なり、霜臺は玉蓮社に陣取之由候也、

(書き下し文)

五月十九日に松永霜台(松永久秀)いかなる事やらん、和州多聞城を出、摂州中嶋・野田と云う所へ陣取り、同二十ニ日に河内摂津堺・喜連と云う所へ陣取り給う。

さてもいかなる事か出来るぞと思い申し所に珍事もこれ無し。

また二十三日に堺南北へ打ち入られ、高政・同安見方勢を集められ候。

然らば松永方の城々難太の多芸山の城衆、越水衆、伊丹衆、松山彦十郎方堺へ渡海し候。

集勢六千余騎これ有りと風聞なり。

霜台は玉蓮社に陣取りの由候なり。

(備考)

弾正台の唐名が霜台である。

5月24日

近江の後藤高治(喜三郎)、野洲郡木浜の進藤賢盛(山城守)に銭20貫文を借用。

その抵当として後藤家が所有する安国寺を質物に出す。『蘆浦観音寺文書』

5月30日

三好義継(左京大夫殿)・三好康長(山城守)・三好三人衆(日向守・下野守・石成主税助)ら、1万5000の兵で堺を取り囲む。

堺の会合衆が講和を斡旋。『細川両家記』

同五月卅日に高屋に當時在城衆三好左京大夫殿を始て、三好山城守・三好日向守・三好下野守・名成主税助・三好備中守・同久助・同帯刀左衛門・加地権助に鹽田采女正・篠原玄蕃允・加地六郎兵衛・矢野伯耆守・吉成勘介・松山安藝守・中村新兵衛尉・淡路の國衆・十人衆・攝州上下の國衆・殊に池田勝政は今度堺の合戦専要由候て、池田には人數少残置堺へ被越事人々被感候間、三好方諸勢一万五千計とぞ申由候也、此人數境の口々に押よせ、今度一味衆早々被出候へ、可及一戦候、度々使者被遣候得共、何之方も無勢候間、難叶して不被出合候條、南北の會合衆噯として高政も霜臺も堺へ被忍入由候也、

(書き下し文)

同五月三十日に高屋に当時在城衆の三好左京大夫(三好義継)殿を始めとして、三好山城守(三好康長)・三好日向守(三好長逸)・三好下野守(三好宗渭)・石成主税助(石成友通)・三好備中守・同久助(三好長虎)・同帯刀左衛門・加地権助(加地久勝)に塩田采女正・篠原玄蕃允・加地六郎兵衛(加地盛時)・矢野伯耆守(矢野虎村)・吉成勘介・松山安芸守(松山重治)・中村新兵衛尉・淡路の国衆・十人衆・摂州上下の国衆・殊に池田勝正はこの度堺の合戦に専要の由候て、池田には人数を少し残し置き、堺へ越さる事に人々感ぜられ候間、三好方の諸勢一万五千ばかりとぞ申す由に候なり。

この人数、堺の口々に押しよせ、この度一味の衆早々に出られ候へ、一戦に及ぶべし候へと、たびたび使者を遣わされ候えども、何れの方も無勢に候間、叶い難くして出合わさず候条、南北の会合衆、扱いとして高政(畠山高政)も霜台(松永久秀)も堺へ忍び入らる由に候なり。

この頃

松永久秀、行方知れずとなる。

足利義栄、富田普門寺に入る

6月中旬

足利義栄(阿州御所様)、四国の軍勢を従えて淡路の志知に着陣。

上洛を目指す。『細川両家記』

世上如此成行事、且は阿州御所様年來御上洛御望之儀可相叶やと人々申候也、然ば六月中旬頃淡路しちと云處へ御上候也、四國を被相触候て・・・

(書き下し文)

世上かくの如くの成り行きの事、且つは阿州御所様年来御上洛の御望の儀、相叶うべきやと人々申し候なり。

然らば六月中旬頃、淡路しちと云う所へ御上り候なり。

四国を相触れられ候て・・・

6月23日

篠原長房(右京進)らが2万5000の兵で摂津越水城を取り囲む。『細川両家記』

6月24日

三好長慶の葬儀が執り行われる。『細川両家記』『足利季世記』

同寅六月廿四日、故修理大夫殿の葬禮有、死去三ヶ年目、

『細川両家記』

同年六月廿四日、故修理大夫長慶死体葬礼有リ、此三箇年カクシケルカ、イツマテカク可有トテ如形ノ葬送アリ、三年ノ間ナレハ死骸殊ノ外ニ損シケルト聞エシ、

『足利季世記』

(書き下し文)

同年六月二十四日、故修理大夫長慶(三好長慶)死体の葬礼有り。

この三ヶ年隠しけるが、いつまでかく有るべきとて形の如くの葬送あり。

三年の間なれば死骸殊のほかに損しけると聞こえし。

同日

松永方山城国衆斎院が小泉城を三好三人衆らに明け渡す。『細川両家記』『足利季世記』

同日

松永方淀の城当守護代の多羅尾常陸介が退城。『細川両家記』『足利季世記』

同日

松永方の勝龍寺城も三人衆らに城を明け渡す。『細川両家記』『足利季世記』

一、同日松永方山城國衆斎院小泉城三好方へ明渡候也、

一、同日松永方淀之城當守護代多羅尾方退城候也、

一、同日に松永方勝龍寺の城明渡候也、

『細川両家記』

(書き下し文)

一、同日、松永方山城国衆の斎院小泉城、三好方へ明け渡し候なり。

一、同日、松永方淀の城当守護代多羅尾方退城し候なり。

一、同日に松永方勝龍寺の城明け渡し候なり。

同廿四日松永方ノ城、山州斎院ノ小泉城ヲモ三好方エ明渡シケレハ、淀ノ城ニハ当国ノ守護代多羅尾常陸守籠リケルカ、是モ不叶明渡シケル、西ノ岡勝龍寺城モ同日ニ明渡シケル、

『足利季世記』

(書き下し文)

同二十四日、松永方の城、山州斎院の小泉城をも三好方へ明け渡しければ、淀の城には当国の守護代多羅尾常陸介が籠りけるが、これも叶わず、明け渡しける。

西岡勝龍寺城も同日に明け渡しける。

7月13日

瓦林氏ら、越水城を篠原長房らに明け渡す。『細川両家記』

同六月廿三日篠原右京進長房は、越水城取巻被責候也、長房は西宮中に陣取也、西方は蓮華畠、北の方は山々岡々、東の方は廣田、中村、津戸、九十九町、高木、今澤、鳴尾、小松に陣取と云、其勢二万五千計有之由風聞也、噯に成七月十七日に退城候也、籠城衆野間右兵衛尉・瓦林三河守・池田丹後守・濱越後守・富田等也、今日迄廿日被相抱候也、大物道場へ三好日向守被送入候也、

『細川両家記』

(書き下し文)

同六月二十三日篠原右京進長房は、越水城に取り巻き、攻められ候なり。

長房は西宮中に陣取るなり。

西方は蓮華畑、北の方は山々岡々、東の方は広田、中村、津戸、九十九町、高木、今澤、鳴尾、小松に陣取と云う。

その勢二万五千ばかりこれ有る由の風聞なり。

扱いになり、七月十七日に退城し候なり。

籠城の衆野間右兵衛尉(野間長久)・瓦林三河守・池田丹後守(池田教正)・濱越後守・富田等なり。

今日まで二十日(間)相抱えられ候なり。

大物道場へ三好日向守(三好長逸)が送り入られ候なり。

(備考)

松永久秀不在により、畿内の反足利義栄派の根城が次々と落とされていく。

瓦林氏の居城である越水もその1つ。

籠城の衆のうち、野間長久と池田教正は、のちに三好義継の被官となり、若江三人衆の一員となっている。

この両名は茶湯にも堪能で、のちに織田家とも深くかかわる。

池田教正は摂津池田城主である池田勝正と同族と思われる。

勝正は三人衆側として重きをなしていたので、この時期には袂を分かつていたのであろうか。

キリシタンとして名高い。

7月

近江矢島に逗留する誓書を出し、足利義秋に軍勢を率いて「8月28日」に近江矢島に参陣し、義秋を奉じて上洛する旨を確約する。 (和田文書・中島文書)

(備考)信長は斎藤家と和睦している隙に上洛を果たすつもりだったのであろうが、それは合理的な判断ではなかったようだ。

???

しかし、三好三人衆や六角義賢などの妨害工作により断念する。

(備考)具体的には、美濃の斎藤龍興に対して織田家との和睦を破棄するように働きかけていた。さらに、三好三人衆はかつての宿敵であった六角家を味方に引き入れ、信長の上洛計画は現実的ではなくなった。信長は義秋から誹をうける羽目となり、ついには天下の嘲笑の的となったのである。

8月14日

松永方の細川藤賢(細川右馬頭藤賢)、石山本願寺の仲介により中嶋の堀城を篠原長房(篠原右京進長房)に明け渡す。『細川両家記』『足利季世記』

篠原右京進長房西宮ヲ立、尼崎・別所・難波東西・浜田・長洲東西・潮江・常光寺・杭瀬エ陣取リケル、爰ニ中島堀ト云所ニ、故細川右京兆氏綱ノ舎弟細川右馬頭藤賢モ、松永ト一味同心シテ、堀ト云城ヲトリ立籠リケルヲ、篠原衆ヨリ向城ヲトリテ責ケレハ、不叶難儀ニ見エシヲ、石山今ハ号大坂門跡ヨリ噯アリテ和談ニシテ、八月十四日城ヲ明テ退キケルヲ、藤賢朝臣ヲハ三好日向守カ計ヒニテ石山城今ノ大坂ナリニ送リ申シケル、

『足利季世記』

(書き下し文)

篠原右京進長房西宮を立ち、尼崎・別所・難波東西・浜田・長洲東西・潮江・常光寺・杭瀬へ陣取りける。

ここに中島堀と云う所に、故細川右京兆氏綱の舎弟細川右馬頭藤賢も、松永と一味同心して、堀と云う城を取り、立て籠もりけるを、篠原衆より向い城を取りて攻めければ、叶わず難儀に見えしを、石山(今は大坂と号す)門跡より扱いありて和談にして、八月十四日城を明けて退きけるを、藤賢朝臣をば三好日向守(三好長逸)が計らいにて石山城(今の大坂なり)に送リ申しける。

(備考)

細川藤賢は細川典厩家の細川尹賢の子。

兄が細川氏綱であるが、氏綱は細川高国の養子となったため、典厩家を相続した。

『細川両家記』にも「大坂院家より噯にて、同八月十四日に退城也、大坂へ三好日向守送被申候也、」との記述がある。

8月17日

瀧山城、水の手を絶たれ城を三人衆方に明け渡す。『細川両家記』

(備考)

瀧山城は現在の山陽新幹線新神戸駅の近くにある。

布引の滝を越え、第2布引トンネルを越えた先に城跡が存在する。

同日

摂津伊丹城の伊丹親興(伊丹大和守)、三好三人衆らの陣営に鞍替え。『細川両家記』

(備考)

足利義秋を支援する松永久秀らと、足利義栄を支援する三好三人衆らが対立して以来、伊丹氏は松永方として戦っていた。

前の5月におきた堺籠城戦などでも伊丹氏はこれに参陣し、帰陣の際に池田勝正から城下を焼き払われている『細川両家記』

このたびの決断は、明らかに状況が不利なのを見て、三人衆ら阿波勢の調略に応じたのだろう。

(推定永禄9年)8月21日

信長、大和の柳生宗厳(新左衛門尉殿)へ、山岡景隆(山美)息女と三木女房衆を返還する旨を記した書状を発給。『柳生文書』(推定永禄九)八月二十一日付織田信長書状

雖未申通令啓候、仍松少与連々申談事候、今度公儀江御断之段、達而可言上半候、定不可有別儀候、雖不及申、此時御忠節尤候、随而山美息女之事、松少江内々申事候、先三木女房衆、此刻早速被返置様御馳走専一候、通路以下御為ニ候、向後別而可申承候、相応之儀、不可有疎意候、猶結山可為演説候、恐々謹言、

八月廿一日 信長(花押)

柳生新左衛門尉殿

御宿所

(書き下し文)

未だ申し通ぜずといえども啓せしめ候。

仍って松少(松永久秀)と連々申し談ずる事に候。

この度公儀(足利義秋)へ御断の段、たって言上すべき半ばに候。

定めて別儀有るべからず候。

申すに及ばずといえども、この時御忠節もっともに候。

随って山美(山岡景隆)息女の事、松少へ内々申す事に候。

まず三木女房衆、この刻み早速返し置かるるよう、御馳走 専一に候。

通路以下御為に候。

向後別して申し承るべく候。

相応の儀、疎意有るべからず候。

なお結山(結城忠正)演説すべく候。恐々謹言(以下略)

語訳)いまだ使節を差し上げたことはありませんでしたが、申し入れます。私は松永久秀と深く親交しています。このたび、柳生殿が足利義秋様に申し上げられたことを取り次いで、言上しようと考えています。恐らく別儀無くお聞き届けくださるでしょう。今さら申すまでもございませんが、御忠節を尽くすことが肝要です。そこで、山岡景隆息女のことは、久秀へ内々に申しているところでございます。まず三木の女房衆をこの際、すぐ返すようお願いいたします。その路次などを世話するのことが、貴方の御為にもなるでしょう。そうしてくだされば、今後は特別にあなたのお力になれることでしょう。貴方へ疎意などあろうはずがございません。なお、詳細は結城忠正が申し伝えます。

(備考)

奥野高廣氏著『織田信長文書の研究』上巻(1988)には「信長の花押の形状から永禄11年のものと比定されている」とあるが、書出しに「未だ申し通ぜずといえども啓せしめ候」とあること、他二簡の『柳生文書』の内容などを踏まえると、永禄9年(1566)のものではないだろうか。

文中にある「松少」は松永弾正少弼、「山美」は山岡美作守、「結山」は結城山城守で間違いないだろう。

柳生宗厳は大和国添上郡柳生荘の住人で、当時は松永久秀に仕えていたと思われる。

山岡景隆は近江勢多の住人で、山岡宗家として栗太・志賀郡を中心に勢力を持つ人物。

六角氏に属す。

『寛政重修諸家譜』には永禄11年(1568)の織田信長上洛戦に敗れて大和国柳生荘に奔るが、その後信長に赦免されて松永攻めの先鋒を務める。さらに、人質としていた景隆の娘を久秀が城門の外に置き、景隆の攻撃を防ごうとしたが、景隆はかまわず攻撃し、ついに降伏させたことが記されている。

明らかに作話だろうが(『重修諸』は誤りが多いことで有名)、景隆の娘が当時、久秀の手元にあったことは否定しきれない。

ともあれ「まず三木女房衆この刻み早速返し置かるよう」とあるのが不可解である。

一つの仮説を立てるとすれば、久秀からの信頼の厚い柳生宗厳が、山岡と三木の人質を柳生荘で預かっていた。

足利義昭の意を汲んだ織田信長が、このたび初めて宗厳に書簡を出し、山岡は信用に値すること、まずは三木の女房衆を返還すること。そして、その路次の安全を保障するように注文した。

さらに、宗厳を今後捨て置かないことを約束し、久秀側近の結城忠正が取り次いだ。・・・だろうか。

この時期の山岡兄弟の去就が気になるところではあるが、飛騨国司に準う三木の女房衆が久秀の手元にいることも不可解である。

なお、山岡景隆の母が和田惟政女としているのは『重修諸』である。

どの程度信を置いて良いのかわからない。

(推定永禄9年)8月28日

佐久間信盛、大和の柳生宗厳(新左衛門尉殿)に初めて書簡を送る。『柳生文書』

未申通候処、御状殊奈良油煙被懸御意本望候、仍信長上洛之儀、江刕就表裏先延引候、雖然久秀申談、諸口調次第、至南都可罷上之旨候、連々承及候条、別而於御馳走者、可為快然候、尾刕以直札申入候、猶委細結山可被仰候条、不能巨細候、恐々謹言、

八月廿八日 信盛(花押)

柳生新左衛門尉殿

御返報

(書き下し文)

未だ申し通せず候のところ、御状ことに奈良の油煙、御意に懸けられ本望に候。

仍って信長(織田信長)上洛の儀、江州表裏に就きて、まず延引し候。

然りといえども久秀(松永久秀)に申し談じ、諸口調い次第、南都(大和国の異称)に至り罷り上るべきの旨に候。

連々承り及び候条、別して御馳走に於いては、快然たるべく候。

尾州(織田信長)の直札を以て申し入れ候。

なお委細は結山(結城忠正)仰せらるべく候条、巨細に能わず候。恐々謹言(以下略)

(備考)

内容から先述の『柳生文書』(八月二十一日付織田信長書状)の副状と思われる。

「油煙」とは「油煙墨」の略と思われる。

筆記に用いる墨は、煤と膠を加工し、最後に香料を加えて完成させる。

煤はけむりに含まれる黒い粉のことで、松を燃やして採る「松煙(しょうえん)」と、菜種油・胡麻油などの油を燃やして採る「油煙(ゆえん)」とに大別される。

二十一日付の信長書状には「延引する」とは記されていないが、本状には近江国の情勢が不安定としている。

この時点での畿内から濃尾にかけての情勢は、義秋・信長にとっては不利な状況だったのだろう。

しかし、翌永禄10年(1567)2月に三好義継が松永久秀と繋がり、9月には信長が稲葉山を攻略したことによって情勢が大きく動くこととなる。

8月29日?

信長、稲葉山城を攻略せんと出陣。木曽川を渡り濃尾の国境である河野島で陣を張る。対する斎藤龍興もすぐさま河野島へ進軍し、それを知った織田軍は川べりまで後退して布陣。

(備考)信長の上洛計画が頓挫すると、斎藤家と再び敵対関係に逆戻りした。やはり美濃の中心の城である稲葉山城の攻略と、西美濃も征服する必要があると考えたのであろう。

8月30日?

この日は暴風雨だったらしい。木曽川が洪水となったため、両者は睨み合ったまま動かなかった。

閏8月8日?

この日ようやく水が引いたようだ。信長は時期が悪いと判断したのか撤退を開始。そこに油断が生じたのか、斎藤軍は川を渡って追撃を開始した。織田軍は支えきれず多数の兵が溺死、または討死し、織田軍は武器を捨てて逃げ惑う有り様であった。=河野島の戦い(中島文書)

(備考)この時期は田畑の刈り入れ時である。長々と軍事作戦をしていれば、それだけ収穫が減るのだ。

8月

この時期、大和国あたりで信長が足利義秋を奉じて大軍で上洛するとの虚報がしきりに流れる。(出展不明)

(備考)もはや美濃の多くの侍は信長方に属し、稲葉山の陥落が間近であると世評になっていたのであろう。

これを書いた意図を失念。

『多聞院日記』の記述かもしれない。

後日再編集予定。

9月9日

江北の浅井氏が江南の六角氏を攻め、これを破る。『永禄九年記』

十三日庚午晴、去九日江州大合戦三、打死人衆三百計、南衆打死云々、

(書き下し文)

十三日庚午 晴

去九日江州大合戦三、打ち死に人衆三百ばかり、南衆が打ち死にし云々。

9月23日

足利義栄(阿州御所様)、摂津越水城に入城。『細川両家記』

11月16日

越後の上杉輝虎、禁裏へ黄金・布・綿などを献上。『言継卿記』

十六日、癸酉、陰、自申下刻雨降

自禁裏被仰十全大補湯一兩合、長橋局被申人参丁香散一濟但半濟也、調合了、大補湯長橋局へ持参了、自越後國黄金・布・綿等進上云々、綿予、薄に百文目宛拜領、忝者也、

(書き下し文)

越後国より黄金・布・綿等進上と云々。

綿を予、薄に百文目ずつ拝領。

忝きものなり。

11月

兼松正吉、埴原常安に所領を宛行い、服部小藤太に新規の諸役を免除する。(兼松文書など)

12月7日

足利義栄、摂津国越水(小清水)から摂津普門寺へ居を移す。

三好長逸(日向守)ら、禁裏へ米を献上。『言継卿記』永禄九年十二月八日条 『細川両家記』

八日、乙未、天睛、土用、天一天上、五墓日、

南方之武家、昨日攝州自小清水總持寺へ被移御座云々、高倉奉公衆各自去五日下向云々、

早々長橋局へ参、近衛殿へ之儀、甘露寺内々御請之由申候了、次三好日向守以下、禁裏へ米進上云々、其内一俵可被下之由有之、巳刻叉参、甘露寺祗候之間、猶様體申含了、

『言継卿記』永禄九年十二月八日条

(書き下し文)

南方の武家(足利義栄)、昨日摂州越水より総持寺へ御座を移さると云々。

高倉奉公衆、各々去五日より下向と云々。

早々長橋局へ参る。

近衛殿への儀、甘露寺へ内々に御請けの由を申し候おわんぬ。

次いで三好日向守(三好長逸)以下、禁裏へ米を進上と云々。

そのうち一俵を下さるべしの由これ有り。

巳の刻また参る。

甘露寺へ祗候の間、なお様体を申し含めおわんぬ。

同廿三日に阿州御所様越水城へ御出候也、同十二月七日に富田庄普門寺へ御座を被替候也、

『細川両家記』

(書き下し文)

同二十三日に阿州御所(足利義栄)様越水城へ御いでに候なり。

同十二月七日に富田庄普門寺へ御座を替えられ候なり。

12月16日

三好三人衆ら、禁裏へ御扶持米として三十俵を献上。『言継卿記』

十六日、癸卯、天睛、土用、天一天上、

(中略)

禁裏三好日向守、同下野入道、石成主税助等爲各、御扶持卅俵進上云々、其内予、薄等に一俵宛拜領了、忝者也、

(書き下し文)

禁裏に三好日向守(三好長逸)・同下野入道(三好宗渭)・石成主税助(石成友通)等各として、御扶持三十俵を進上と云々。

その内予、薄等に一俵ずつ拝領しおわんぬ。

忝きものなり。

12月21日

[参考]『言継卿記』永禄九年十二月二十一日条

廿一日、戊申、天睛、天一天上今日迄、土公酉方(六日)、

句之間令行水、掛春日名號、神樂少々吹之、縿唯識論看経如例、

自勧修寺黄門使有之、當月末武家御叙爵、陣宣下上卿参之間、石帯、平緒、沓等可借用之由被申、同心了、

(中略)

次賀二位知行分山科諸陵郷可引渡之由、昨日三好日向守申渡之間

、内内可披露之由使有之間、同令披露、然者安二位有春卿可召上之由申之、

高倉相公へ猪革之儀、此間馳走祝着之由禮申之、次内山所へ立寄、久我、西林等将基雙六有之、次勧修寺へ罷向、甘露寺同被來、宣下之儀共尋之、同御名字高辻勧進之、大高檀紙一枚書之、禮紙表裏立紙有之、書様如此、於勧修寺一蓋有之、

御名字事

義榮ひて 義順 義文

式部大輔菅原長雅

可為義榮之由有之、勧修寺一品二條殿へ可持参之由有之、自二条殿被傳進之、先例也、

予番代倉部参了、三好日向守、同下野入道今朝坂下へ罷向、江州衆と談合之子細有之云々、

(備考)

黄門は中納言の唐名。

勧修寺黄門とは勧修寺晴秀。

上卿は朝廷で太政官の行う行事・会議などを指揮する公卿のこと。

またはそうした会合が開かれた際、長として臨時に呼ばれた者。

大臣・大納言・中納言の中から選ばれた。

久我は久我通俊、甘露寺は甘露寺経元、二条は摂関家の二条晴良。

菅原道真の末裔にあたる高辻は高辻長雅(式部大輔)のことか。

永禄9年(1566)ごろの美濃の情勢(Googleマップより)

永禄10年(1567)

三好義継が松永久秀と合力 三好三人衆と争う

1月5日

足利義栄(源義栄)、従五位下左馬頭に補任。

消息宣下を受ける。『言継卿記』

攝州之武家従五位下源義榮今日被任左馬頭云々、消息宣下云々、

(書き下し文)

摂州の武家従五位下源義栄、今日左馬頭に任ぜられ云々。

消息宣下に云々。

(備考)

消息宣下とは陣儀を招集せずに上卿以下が在宅のまま手紙の遣り取りによって持ち回り形式で宣下するもの。

つまり、太政官や院庁が発する公式な命令を消息(手紙)形式の文書で行う略式の手続きを取る。

鎌倉時代以降、陣儀での宣下は親王宣下や摂関等の高官に限られるようになり、それ以下の職は消息宣下による命令交付が主流となった。

1月13日

足利義栄、一条内基に御内書を発給。

内容は不明。『言継卿記』

従一條殿御使有之、従武家御内書可被進候、表書以下可有如何之由御尋云々、予申云、一條殿、義榮此分歟、近衛殿へ如此歟之由存之由申入了、

(書き下し文)

一条殿より御使これ有り。

武家(足利義栄)より御内書をまいらさるべく候。

表書以下は如何あるべきの由かと御尋ね云々。

予申し伝う。

一条殿、義栄はかくの分か、近衛殿(近衛前久)へはかくの如くかの由を存じ由、申し入れおわんぬ。

(備考)

一条内基は関白や左大臣を歴任した一条房通の子。

当時20歳の若者。

父は弘治2年(1556)に早逝している。

山科言継に助言を求めたのは身寄りが少なかったためか。

2月13日

[参考] 『言継卿記』永禄十年二月十三日条

勧修寺一品江罷向、将軍宣下上卿之事可存知之由、一昨日内々被申、可参之由返答了、但日時于今未定、重可申之由有之、次内侍所へ罷向、明日賀茂諏訪信乃守旅宿へ可音信之由さいに申之、然共先へ可罷之由被申間、約束了、

(書き下し文)

勧修寺一品へ罷り向かう。

将軍宣下上卿の事を存ずべきかの由、一昨日内々に申さる。

参るべしとの由を返答しおわんぬ。

ただし日時は今に未定。

重ねて申すべしとの由これ有り。

次いで内侍所へ罷り向かう。

明日賀茂の諏訪信濃守が旅宿へ音信すべきの由さいにこれを申す。

然れども先へ罷るべきの由を申さるの間、約束しおわんぬ。

2月14日

[参考] 『言継卿記』永禄十年二月十四日条

賀茂へ罷越、諏訪信濃守所へ罷向、錫代十疋油煙一丁、遣之、吸物にて酒有之、内侍所之さい先へ被行、越州敦賀之武家仰之様體御返事等令談合、近日越州へ下向云々、軈罷歸了、

(書き下し文)

賀茂へ罷り越す。

諏訪信濃守所へ罷り向かう。

錫代十疋・油煙一丁これを遣わす。

吸物にて酒これ有り。

内侍所のさい先へ行かる。

越州敦賀の武家へこれを仰す様体の御返事等を談合せしむ。

近日越州へ下向と云々。

やがて罷り帰りおわんぬ。

2月16日

三好義継(三好左京大夫)が三好三人衆らの敵に回ったことにより、摂津や和泉国において動乱が発生。『言継卿記』永禄十年二月十七日条 『細川両家記』など

十七日、癸卯、自丑刻雨降、天一天上、

中山に約束之厚き杉原所望、一帖到、次将軍宣下之次第借之被寫與之、

(中略)

三好方池田内等昨日破云々、叉可及大亂、笑止之儀也、三好左京大夫、同山城守、安見等、遠里小野へ打出云々、三好日向守、同下野入道、石成主税助和泉境に有之云云、松永弾正少弼衆蜂起云々、池田之内七十五人引破云々、

『言継卿記』永禄十年二月十七日条

(書き下し文)

三好方池田内等を昨日破ると云々。

また大乱に及ぶべし。

笑止の儀なり。

三好左京大夫(三好義継)・同山城守・安見等が遠里小野(和泉国)へ打ち出で云々。

三好日向守(三好長逸)・同下野入道(釣竿斎宗渭)・石成主税助(石成友通)和泉堺にこれ有ると云云。

松永弾正少弼(松永久秀)衆蜂起と云々。

池田の内七十五人引き破ると云々。

永禄十丁卯年二月十六日、三好左京大夫殿堺津におゐて三人衆の前を隠忍、北庄材木町木屋へ御宿替候て、同廿六日に又松永方へ御出の由候、悉皆金山駿河守所行の風聞也、

『細川両家記』

(書き下し文)

永禄十丁卯(1567)年二月十六日、三好左京大夫殿堺津において三人衆の前を隠忍。

北庄・材木町・木屋へ御宿を替え候て、同二十六日にまた、松永方へ御いでの由に候。

悉皆、金山駿河守が所行の風聞なり。

(備考)

将軍足利義輝横死後、三好三人衆らと不和となっていた三好義継がこの2月に謀反。

一説(『足利季世記』?)によると、2月16日に三好康長・安見宗房とともに出陣したと見せかけ、少数の兵を引き連れて高屋城を脱出。

堺で松永久秀と合力したとある。

悉皆(しっかい)はことごとく、1つ残らずの意。

3月10日

公家の山科言継、三好長逸(日向守)と宗渭(下野入道)に宛て、三好義継(左京兆)の進退が気がかりだとする旨の書状を発給。『言継卿記』永禄十年三月十日条

澤路筑後入道今日南方へ下云々、三好日向守・同下野入道に書状遣之、左京兆進退無心元之由申之、

(書き下し文)

澤路筑後入道今日南方へ下り云々。

三好日向守(長逸)・同下野入道(宗渭)に書状を遣す。

左京兆(三好義継)の進退心元無きの由これを申す。

3月某日

越前国坂井郡の国衆堀江景忠(中務丞)・左衛門三郎利茂父子が加賀一向一揆と結び謀反。(出展不明)

(備考)

出典は恐らく『朝倉始末記』

この頃

朝倉義景、山崎吉家と魚住景固に堀江氏討伐を命じる。(出展不明)

(備考)

出典は恐らく『朝倉始末記』

3月12日

加賀一向一揆勢、堀江氏救援のため金津近辺の上野に着陣。(出展不明)

(備考)

出典は恐らく『朝倉始末記』

この頃

越前熊坂口・高塚などで一向一揆勢と朝倉勢が交戦。(出典不明)

(備考)

この戦いの朝倉義景感状が遺されているようだが、日付等も含めて未確認。

福井県の自治体史なら所収されているかもしれない。

3月18日

山崎吉家・魚住景固率いる2000の手勢、金津の溝江河内入道の館に着陣。

坂井郡の河口庄本庄下番村あたりで激しい戦闘が行われる。『朝倉始末記』

この頃

朝倉氏と加賀一向一揆衆の和議が成立。

堀江景忠は能登へ亡命。『朝倉始末記』『顕如上人書状案』

(備考)

『朝倉始末記』には謀叛の動機として堀江の妻の出自と朝倉景鏡の讒言云々を記しているが、その実態は不明である。

4月6日

松永久秀、三好義継を伴い大和国信貴山城に入る。

さらに河内国や山城国へ兵を繰り出し、所々を放火。『言継卿記』永禄十年四月七日条 『細川両家記』

昨日松永弾正少弼自堺出張、三好左京兆兩人志貴城へ入云々、人數河内方々焼之云々、

(昨日松永弾正少弼(久秀)堺出張より、三好左京兆(義継)両人と信貴城へ入り云々。

人数(軍勢)は河内(国)の方々でこれを焼くと云々。)

4月11日

松永久秀、多聞山城に入る。『多聞院日記』

(備考)

『細川両家記』はこの日を同月12日としているが、記主の所在と風聞の精度から、『多聞院日記』のほうが正確か。

この頃

三好三人衆ら、兵を奈良に差し向け、三好義継や松永久秀と戦う。『細川両家記』

同四月六日に左京大夫殿・霜臺堺津を出、信貴の城へ被打越、夫より山城國へ打出焼廻り、同十二日多門城へ被打入由候、同三好三人衆も則其跡を慕、奈良へ打立近く陣取、日夜朝暮取合之由に候、

(書き下し文)

同四月六日に左京大夫殿・霜台(松永久秀)堺津を出、信貴の城へ打ち越さる。

それより山城国へ打ち出で焼き廻り、同十二日多聞城へ打ち入れらるるの由に候。

同三好三人衆も則ちその跡を慕い、奈良へ打ち立て近くを陣取る。

日夜朝暮取り合いの由に候。

(備考)

後を追うとするところを、「跡を慕い」と表現しているのが面白い。

霜台は弾正台の唐名なので、この時代は久秀をはじめ、織田信長、上杉謙信などもそう呼ばれることが多い。

4月18日

三好三人衆ら、1万余の軍勢で多聞山を攻め激戦に及ぶ。『多聞院日記』四月条

卯月十八日結願了、同十九日大雨ニ今井迄下向了

一去五六日頃松少堺ヨリ此國へ入、筒井順慶奈良ノ陳ヲ引テ七日ノ夜半城へ入了、

十一日ニ多聞山へ松少入、

十八日ニ三人衆人數一万余打越、ナラ近邊陳取了、

(中略)

廿四日、天満山大乗院山へ三人衆幷筒井被寄陳了、寺内ニハ塔幷南大門上テ鉄砲放、両陳ノ巷晝夜只如雷電、片時無安堵之思、嗚呼々々、

(中略)

廿五日、(中略)一、當方卅講合戦ノ巷ノ間、出仕依難叶延引、先代未聞ノ式也、

一、興善院講問延引了、浅猿々々、

廿六日、戦動之間ニ開示抄ノ賛攝尺義昧等ノ所、以摺本ノ點寫之、

(書き下し文)

(前略)

一去五六日頃、松少(松永久秀)堺より此の国へ入り、筒井順慶奈良の陣を引きて七日の夜半に城へ入りおわんぬ。

十一日に多聞山へ松少入る。

十八日に三人衆(三好長逸・三好宗渭・石成友通)人数一万余が打ち越す。

ナラ近辺に陣取りおわんぬ。

(中略)

廿四日、天満山大乗院山へ三人衆並びに筒井(筒井順慶)陣を寄せられおわんぬ。

寺内には塔並びに南大門に上りて鉄砲を放ち、両陣の巷昼夜、ただ雷電の如し。

片時も安堵の思い無し。嗚呼嗚呼。(以下略)

5日2日

石成友通と摂津の池田衆、1万ばかりの兵で東大寺に陣を移す。

松永久秀は戒壇院に立て籠もる。『多聞院日記』五月二日条

二日、石成幷池田衆以下一万計にて東大寺へ陳替、念佛堂・大佛之廻廊等ニ陣取了、松弾衆ハ戒壇院ニ楯籠、大天魔ノ所爲ト見タリ、浅猿々々、

(書き下し文)

二日、石成(石成友通)並びに池田衆以下一万ばかりにて東大寺へ陣替え。

念仏堂・大仏の廻廊等に陣取りおわんぬ。

松弾(松永久秀)衆は戒壇院に立て籠もる。

大天魔の所為と見たり。

浅まし浅まし。

5月15日

松永久秀(松永弾正少弼)、三好義継(三好左京大夫)を伴い大和国信貴山城に入る。『言継卿記』永禄十年五月十五日条

今日攝州之池田・篠原等、和州へ陣立云云、八千計云々、三好下野以下、二月堂、東大寺大佛殿、高畠等方々陣取、一萬二千計有之、三好左京大夫、松永弾正少弼、同右衛門佐以下、多門城・興福寺・東大寺之戒壇等持之云々、五千計云々、

(書き下し文)

今日摂州(摂津国)の池田・篠原等、和州(和泉国)へ陣立ち云々。

八千ばかりと云々。

三好下野(宗渭)以下、二月堂・東大寺大佛殿・高畠等方々に陣取る。

一万二千ばかりこれ有り。

三好左京大夫(義継)、松永弾正少弼(久秀)、同右衛門佐(久通)以下、多聞城・興福寺・東大寺の戒壇等これを持ち云々。

五千ばかりと云々。

(備考)

なお、『多聞院日記』永禄十年五月五日条には以下の記述がある。

五日、路次不通之間社参不叶日中後雨下了、

一、池田衆幷三好山城守番替として四五千程越了、

5月17日

[参考]『多聞院日記』永禄十年五月十七日条

十七日、攝州池田自身越テ今日西方寺ニ陳取了、下野守ハ此間天満山ニアリシモ、西へ廻テ西ノ坂ニ陳取、以上七八千ほと西へ廻し了、石成大将として念佛堂ニありし衆ハ、氷室山法雲院の後の畠ニ取寄了、筒井ハ大乗院山同所也、寺内へ通路絶了、

(書き下し文)

十七日、摂州池田(池田勝正)自身が越して今日西方寺に陣取りおわんぬ。

下野守(三好宗渭入道)はこの間天満山にありしも、西へ廻りて西ノ坂に陣取る。

以上七・八千ほど西へ廻しおわんぬ。

石成(石成友通)大将として念仏堂にありし衆は、氷室山法雲院の後の畠に取り寄せおわんぬ。

筒井(筒井順慶)は大乗院山同所なり。

寺内への通路を絶ちおわんぬ。

5月18日

摂津の池田衆、宿院の城へ夜襲をしかけるも敗北。『多聞院日記』永禄十年五月十九日条

一、昨夜宿院ノ城へ夜打シテ池田衆損了、㝡福寺へコミ入了、事終次第也、坊舎ヲモコホチ了、幷金龍院ヲモフルヰ了、日中後尊藏院ヲモコホツ由也、定テ宿院辻之城ノ火用心ニ、坊ヲ可壊取之由被申歟、浅猿々々、

北伊勢へ侵攻

この春

尾張蟹江城主の滝川一益を大将に北伊勢へ侵攻を開始する。『勢州軍記』『勢州四家記』

5月27日

娘・五徳、徳川家康の嫡男・竹千代に嫁ぐ。(神君御年譜)

この頃

北伊勢の長島、桑名、多渡あたりまで攻略。

これにより、員弁(いなべ)、桑名の2郡の土豪である上木(あげき)、木俣、茂福らが次々に信長に帰服した。『勢州軍記』『勢州四家記』

永禄十年春、美濃國織田上野介平信長、伊勢の國を打取べきとて、瀧川左近大夫将監一益を大将として、勢州北方へ發行せしむ、瀧川家尾張堺長嶋、桑名邊、美濃堺多渡邊へ打出、北方諸侍或は攻或和し、武威を振ひ、員部・桑名兩郡の諸侍上木、木俣、持福以下漸々に織田家に歸服するなり、

『勢州四家記』

(書き下し文)

永禄十年(1567)春、美濃国織田上野介平信長、伊勢の国を打ち取るべきとて、滝川左近大夫将監一益を大将として、勢州北方へ発行せしむ。

滝川家は尾張の境、長嶋・桑名辺り、美濃の境の多渡辺りへ打ち出でる。

北方諸侍は或いは攻め、或いは和し、武威を振ひ、員部・桑名兩郡の諸侍の上木・木俣・持福以下、漸々に織田家に帰服するなり。

(備考)

これらの記述は史料に乏しいものの、『信長公記』と『勢州四家記』、『勢州軍記』と辻褄があっている部分がある。

『勢州四家記』と『勢州軍記』によれば、南近江の六角氏の影響力が関家を中心に強まる。

さらに、弘治年中には六角氏と北畠氏が軍事衝突するに至り、六角氏が大勝したとある。

以後、関家近隣である勢州北方まで六角氏の影響力が強まったと見える。

この勢州北方というのが、所謂「北勢四十八家」とされる諸豪族のことである。

実際にはもう少し領主クラスの家があるものの、時代によって没落や再興を繰り返しており、四十八というのは便宜的な表現かと思われる。

このたび滝川一益が攻め込んだのは、この北勢四十八家のうち、六角氏に味方する家々かと考える。

状況的に考えれば、足利義秋陣営から足利義栄陣営に鞍替えした六角氏の力を削ぐことを目的とした軍事作戦と検討がつく。

しかしながら、それにしては六角氏の後詰が現れる記述がなく、織田信長自身も出陣していないなど不可解な点もある。

また、『勢州四家記』には上野介平信長やまだ尾張時代の信長なのに岐阜に帰陣したと記すなど、誤った記述も目立つ。

6月10日

家臣の佐々平太と兼松正吉(又四郎)に美濃国河野島など知行30貫を宛う。

6月16日

[参考]『言継卿記』永禄十年六月十六日条より

十六日、庚子、天睛、土用、天一天上、土公地中(八日)、

(中略)

山門東塔西谷大教坊、福仙坊申事破、取合云々、勝軍地藏、一乗寺等福仙坊持之、江州進藤・永原・高瀬等大教坊合力に發向、京邊土悉左右方へ合力也、一乗寺焼之、勝軍へ取懸、福仙坊敗軍云々、近邊各馳走也、予見物、歸路に石谷孫九郎宅へ被誘引、一盞有之、

※一盞(いっさん)・・・1つのさかずき。1杯の酒を呑むこと。

7月8日

大和古市郷の土豪古市氏、松永方へ寝返る。『多聞院日記』永禄十年七月八日条

一、古市方多聞山へ裏歸了、發心院へ新發意儀付、從三人衆申事在之、咲止々々、

(書き下し文)

古市方が多聞山(松永久秀)へ裏返りおわんぬ。

発心院へ新たに発意の儀に付き、三人衆(三好長逸・三好宗渭・石成友通)より申す事これ在り。笑止笑止。

(備考)

古市氏は代々、興福寺を守護する官符衆徒の一家。

特に古市澄胤は、応仁・文明の乱や両畠山家の争いで多くの功を立てた人物として有名である。

以後、劣勢であるはずの松永方へ寝返る者が続出し、上方の情勢はいっそう混迷を極めるのである。

なお、同月11日には古市郷が焼き払われている。『多聞院日記』永禄十年七月十一日条より

7月13日

越後の上杉輝虎、信長に宛て稲葉山城陥落と美濃攻略を祝す書状を発給。(出展不明)

急度馳筆候、仍聞得分ハ、濃州一変、殊因幡山被則由、雖不初儀候、無比類擬、目出度、為其不取敢、以脚力申送候、何様重而可申遣候、恐々謹言、

七月十三日 輝虎(花押)

織田尾張守殿

(書き下し文)

急度筆を馳せ候。

仍って聞き得る分は、濃州一変、殊に稲葉山を測らるるの由、初めざるの儀に候といえども、比類無き擬(くらべ)、めでたく、その為取り敢えず脚力を以て申し送り候。

何様(なにさま)重ねて申し遣わすべく候。

恐々謹言(以下略)

(備考)

この文書の出展は不明であるが、奥野高廣氏の『増訂 織田信長文書の研究 上巻(1988)』に収録されている。

「その為取り敢えず脚力を以て申し送り」とあるのが輝虎の人柄を現わしているようで興味深い。

なお、信長が稲葉山を攻め取ったとあるが、これは誤報である。

というのは、同年(永禄10)6月15日付で飛騨の三木良頼が、輝虎に宛てて以下の内容の書状を発給しているからだ。『伊佐早文書』

就濃刕之儀、尾張守如存分被申付、為祝儀、宝蔵院差越被申珍重候、殊更時宜可然之由候、於良頼本望候、弥長久被仰談候者、尤ニ候、於様躰者、宝蔵院竜蔵坊可被申候条、不能具候、恐々謹言、

六月十五日 良頼(花押)

山内殿

(書き下し文)

濃州の儀に就きて、尾張守(織田信長)存分の如くに申し付けられ、祝儀として宝蔵院差し越し申され、珍重に候。

殊さら時宜然るべきの由に候。

良頼に於いて本望に候。

いよいよ長久に仰せ談ぜられ候はば尤に候。

様体に於いては、宝蔵院竜蔵坊申さるべきに候条、つぶさに能わず候。

恐々謹言(以下略)

これらの書状からは、当時の信長が「尾張守」を名乗っていたことが窺える。

また、『多聞院日記』の永禄九年(1566)七月十七日条時点で、すでに尾張守を名乗っていたことが記されている。

なお、上洛の軍事行動を活発化させた永禄11年(1568)5月から、信長は「弾正忠」を称しはじめる。

同日

松永方、敵陣所付近を放火か。『多聞院日記』永禄十年七月十三日条

刁剋之始より卯半迄、今御門・餅飯殿・橋本・角振・小西大略焼了、多聞衆より放火云々、浅猿爲躰也、

(書き下し文)

刁剋(ちょうこく?)の始めより卯の半まで、今御門・餅飯殿・橋本・角振・小西を大略焼きおわんぬ。

多聞衆より放火と云々。

浅ましき 体たらくなり。

7月14日

三好長逸が上洛。『言継卿記』永禄十年七月十四日条より

敵中出之沙汰有之間、三好日向守上洛、此邊徘徊也、

この頃

公家の山科言継、松永久秀が劣勢であるとの報に接する。『言継卿記』永禄十年七月十八日条より

自廣橋内府入道一昨日書狀到、返事、同亜相へ書狀遣之、父子に香蘇散一兩宛遣之、内衆四五人、十三日に忍て上洛、南都多門松永拔也、明日下云々、

(書き下し文)

広橋内府入道(広橋兼秀)より一昨日書状到る。

返事。

同亜相へ書状これを遣す。

父子に香蘇散一両ずつこれを遣す。

内衆四・五人、十三日に忍びて上洛。

南都多聞の松永(松永久秀)を抜くなり。

明日下ると云々。

※亜相は大納言の唐名。つまり広橋氏のこと。

7月23日

奈良東大寺で三好方と松永方が交戦。

戒壇院が焼け落ちる。『言継卿記』永禄十年七月二十五日条・『多聞院日記』永禄十年七月二十三日条

『言継卿記』永禄十年七月二十五日条より

一昨日於東大寺合戦有之云々、三好衆之者廿人計、松永者五人討死云々、戒壇院焼之云々、

(書き下し文)

一昨日東大寺に於いて合戦これ有ると云々。

三好衆の者二十人ばかり、松永は五人討死と云々。

戒壇院これを焼くと云々。

『多聞院日記』永禄十年七月二十三日条より

今日午剋戒壇院千手堂焼了、三人衆調略故五人裏歸テ焼了、終ニ内ノ人數ハ不迦相拘了、希異也、寄衆數多手負在之、

7月27日

柳本・波多野・赤井氏等の丹波勢4000、松永方として山城国西岡へ出陣。

三人衆方の西岡衆と交戦に及ぶ。『言継卿記』永禄十年七月二十七日条

自丹州柳本・波多野・赤井等人數西岡へ出云々、葉室近所萬石、下山田等焼之、西岡衆與合戦、左右方四五人宛討死云々、

(書き下し文)

丹州より柳本・波多野・赤井等(松永久秀方)の人数(四千ばかりと云々)西岡へ出云々。

葉室近所万石、下山田等これを焼き、西岡衆と合戦。

左右方四・五人ずつ討死と云々。

この頃

信長、北伊勢へ出陣か。

北伊勢の諸衆のうち、宇野部・蘆生氏などが信長方として参陣。『勢州軍記』『勢州四家記』

この頃

信長、北伊勢の楠城を攻め降す。

楠氏は信長に降伏し、近隣の道案内となる。『勢州軍記』『勢州四家記』

8月1日

美濃の稲葉良通(稲葉伊予守)・氏家ト全・安藤守就(安東伊賀守)の3家、人質を指し出し信長に降る。『信長公記』

(備考)

『信長公記』の記述は9月の龍興没落の項に後日まとめて追記する。

この時期に信長がどこにいたのか気になるところではある。

この頃

信長、山路弾正忠の籠もる高岡城を攻める。『勢州軍記』『勢州四家記』『勢州兵乱記』

(備考)

『勢州兵乱記』によれば、山路弾正忠は神戸氏の重臣で高岡城を在所とする領主。

神戸四百八十人衆の大将の1人のようだ。

『伊勢国司御一族家諸侍幷寺社記』によると彼には弟があり、のちに神戸信孝から所領を安堵されている。『神戸録』

この頃

信長、滝川一益(瀧川左近)と北方諸侍を残して美濃に向かう。『勢州軍記』『勢州四家記』

永禄十年八月、信長初て桑名表へ發行あり、北方諸侍宇野部・蘆生以下随之、其後信長楠の城を攻、楠降参し、則鬼の案内者となる、神戸の長山路弾正忠が城高岡を囲、其とき西方三人衆二心のよし飛脚到來す、信長は瀧川左近に北方諸侍を相副、勢州のをさへとして岐阜へ歸陣なり、

『勢州四家記』

(書き下し文)

永禄十年(1567)八月、信長初めて桑名表へ発行あり。

北方諸侍の宇野部・蘆生以下これに随う。

その後信長楠の城を攻め、楠降参し、則ち鬼の案内者となる。

神戸の長・山路弾正忠が城高岡を囲む。

そのとき、西方三人衆(美濃三人衆)二心のよしの飛脚到来す。

信長は滝川左近(滝川一益)に北方諸侍を相添え、勢州の抑えとして岐阜へ帰陣なり。

(備考)

北伊勢にあった信長が、稲葉・氏家・安藤の3氏の降伏を聞き、軍をとってかえしたとしているのは『勢州軍記』をはじめとする神戸氏関連の書。

『信長公記』には北伊勢にいたとする記述はなく、三人衆の人質が到着するのを待つ前に一気に美濃をせめたとしている。

この時期に限ったことではないが、織田関係者が北伊勢の諸寺へ発給した禁制が一つも現存しないのが気になる点ではある。

織田信長による稲葉山城の攻略

この頃

織田信長、稲葉山城下へ出陣し、瑞龍寺山に登る。

城下の早町等を放火する。『信長公記』

八月朔日、美濃三人衆稲葉伊豫守・氏家ト全・安東伊賀守申候て、信長公へ御身方尓可参候間、人質を御請取候へと申越候、然間、村井民部丞・嶋田所之助人質請取尓、西美濃へさし被遺未人質も不参候尓、俄尓御人数出され井口山之つヽき瑞龍寺山へ懸上られ候、是ハ如何に敵か味方かと申所尓、早町尓火をかけ即時尓生か城に被成候、其日以外風吹候、翌日御普請くはり被仰付、四方鹿垣結まハし取籠をかせられ候、左候處へ美濃三人衆も参り消肝御禮被由上候、信長ハ何事もヶ様尓物軽尓被成御沙汰候也、

(書き下し文)

八月一日、美濃三人衆稲葉伊予守・氏家ト全・安藤伊賀守と申し候て、信長公へ御味方に参るべしに候間、人質を御請け取り候へと申し越し候。

然る間、村井民部丞(村井貞勝)・嶋田所之助(島田秀満)が人質を請け取るに西美濃へさし遺わさるも、未だ人質も参らず候に、にわかに御人数を出され、井口山のつづき、瑞龍寺山へ懸け上られ候。

これは如何に敵か味方かと申す所に、早町に火をかけ即時に裸城に成され候。

その日は以てのほかの風が吹き候。

翌日御普請・区割りを仰せ付けられ、四方を鹿垣で結いまわし、取り籠めをかせられ候。

左候ところへ、美濃三人衆も参り、肝を消して御礼の由を申し上げ候。

信長は何事も斯様に物軽に御沙汰を成され候なり。

(備考)

この時期の稲葉山城下へ発給した信長の禁制は、9月に集中している。

8月上旬に美濃へ兵を出しているのならば、8月日付で発給された禁制があってもよいと思うが、いかがであろうか。

無理やり『勢州軍記』等の神戸本と辻褄を合わせようとすると、8月に信長が北伊勢へ兵を出した。

楠城を難なく降伏させ、山路氏の高岡城を取り囲む。

その最中、稲葉・氏家・安藤の3氏が信長に帰順を申し出る。

それを聞いた信長は滝川一益等を伊勢に残して稲葉山を攻めたのが8月下旬から9月上旬。

『信長公記』と神戸関連の書、どちらも概ねが正しいとするならば、このようになるだろうか。

8月2日以前

紀州の根来寺衆8000・和州の井戸・大州郡山の辰巳氏等が松永久秀(松永弾正少弼)に合力。

根来衆は和泉国へ出張。『言継卿記』永禄十年八月五日条

根來寺之衆兩三日以前、爲松永弾正少弼合力、泉州へ人數八千出張云々、和州之井戸、郡山之辰巳等同心云々、

(書き下し文)

根来寺の衆両三日以前、松永弾正少弼(松永久秀)の合力として、泉州へ人数八千で出張と云々。

和州の井戸・郡山の辰巳等同心と云々。

8月5日

公卿の広橋兼秀(内府入道)、多聞城に於いて没す。『言継卿記』永禄十年八月八日条

この頃

稲葉山城陥落か。

(備考)

後日追記予定。

8月16日

松浦氏、松山氏らが裏切り、各所を放火。『言継卿記』永禄十年八月二十五日条・『多聞院日記』永禄十年八月十六日条

去十六日、和州南都之儀、松浦、松永彦十郎等自興福寺出、日向以下同心、池田手へ出云々、廿三日に松山安藝守、飯盛城乍居松永方へ同心云々、河州徘徊焼之云々、都鄙各馳走也、

『言継卿記』永禄十年八月二十五日条より

(書き下し文)

去十六日、和州南都の儀、松浦・松永彦十郎等、興福寺より出、日向以下に同心。

池田手へ出云々。

二十三日に松山安芸守、飯森城に居ながら、松永方へ同心と云々。

河州を徘徊しこれを焼き云々。

都鄙の各々へ馳走なり。

一、早旦より三人東西へ出勢了、午剋ニ松浦・松山人數二百計にて裏歸、西之手へ出了、十八間癩病ノ宅焼了、不便至極、幷坂ノ穢多カ所ヲモ焼拂、無殊儀人數打入了、

『多聞院日記』永禄十年八月十六日条より

(書き下し文)

一、早旦より三人東西へ出勢しおわんぬ。

午の剋に松浦・松山人数二百ばかりにて裏返り、西の手へ出おわんぬ。

十八間癩病の宅これを焼く。

不便至極。

並びに坂ノ穢多カ所をも焼き払い、事なき儀の人数へ打ち入りおわんぬ。

(備考)

なお、飯盛城にて松山与兵衛が松永久秀(松少)方へ寝返ったとの記述が『多聞院日記』永禄十年八月二十五日条に見える。

飯盛城ニテ松山与兵衛、松少へ裏返リ、内ニテ取あふよし注進云々、如何、

8月21日

松永方の超昇寺と三人衆方の池田衆が交戦。『多聞院日記』永禄十年八月二十一日条

超昇寺トノ人數池田衆出合及一戦、少々双方死了、

(超昇寺との人数、池田衆と出合い一戦に及ぶ。少々が双方死におわんぬ。)

8月

信長、尾張の蓮台寺へ判物を発給。(八月日付織田信長判物写『張州雑志抄』十七)

内容は、蓮台寺が領有する津島の道場の堀から外の屋敷と寺領は、僧侶が支配してよいとしたもの。

九品山蓮台寺、在今市場、境内三反八畝十五歩、備前檢除、時宗、属江州番場蓮花寺、

(中略)

織田家証状

津嶋東之道場、自掘外之屋敷幷寺領、為衆僧可有裁許候、申付上、不可有相違者也、

八月日 信長(花押)

蓮台寺

(書き下し文)

(前略)

津島東の道場、堀より外屋敷並びに寺領、衆僧として裁許あるべく候。

申し付くる上は、相違あるべからざるものなり。(以下略)

9月10日

信長、上加納の棚橋氏へ判物を発給。『上加納棚橋家文書』(推定永禄十)九月十日付織田信長判物写

北加納事、伐採竹木、乱妨・狼藉一切令停止候、諸事如先規可被申付事専(「要」脱カ)候、恐々謹言、

九月十日 (信長花押)

(書き下し文)

北加納の事、竹木の伐採、乱妨・狼藉の一切を停止せしめ候。

諸事先規の如くに申し付けらるべきの事、専要に候。恐々謹言(以下略)

(備考)

棚橋氏は代々上加納村の庄屋。

署名と宛所がなく、花押のみが据えられているのはそのためだろう。

年次については、永禄十年九月日付で織田信長が同地域に出した禁制『円徳寺文書』・『崇福寺文書』などから比定した。

9月

信長、西美濃の椿井郷を禁制を発給。『大西源一氏蒐集文書』『伊勢古文書集』一上(永禄十年九月日付織田信長禁制)

多芸庄

椿井郷

当郷之儀、依為太神宮領、伊勢寺内相搆之旨、得其意候、然者陣取・放火・濫妨・狼藉、其外伐採竹木等、非分之族申懸之事、一切令停止畢、若於違背輩者、可加成敗者也、仍状如件、

永禄十年九月日 (信長花押)

(書き下し文)

多芸庄椿井郷

当郷の儀、大神宮領たるに依りて、伊勢寺内に相構うるの旨、その意を得候。

然らば陣取り・放火・乱妨・狼藉、そのほか竹木の伐採等、非分の族(やから)へ申し懸くるの事、一切を停止せしめおわんぬ。

もし違背の輩に於いては、成敗を加うるべきものなり。仍って状くだんの如し。(以下略)

(備考)

当郷とは椿井郷のことで、現在の岐阜県養老郡養老町勢至にあたる。

このたびの戦乱の範囲が大垣周辺にもおよんでたのかもしれない。

なお、同所へは天正九年三月日付で織田信忠も制札を出している。

9月

信長、稲葉山城下の北加納へ禁制を発給。『円徳寺制札』(永禄十年九月日付織田信長禁制)

北加納

右当郷百姓等、可罷帰候、然上者伐採竹木、猥作毛苅取、於令狼藉者、可成敗者也、仍下知如件、

永禄十年九月日 (信長花押)

(書き下し文)

北加納

右、当郷百姓ら、罷り帰るべく候。

然る上は竹木の伐採、猥りに作毛を刈り取り、狼藉せしむるに於いては、成敗すべきものなり。仍って下知くだんの如し。(以下略)

(備考)

北加納は現在の上加納にあたる。

戦乱が終わった(鎮まった)ので、百姓たちに還住を命じたのであろう。

帰住した百姓の竹木を伐採したり、無断で作毛を刈り取るといった狼藉行為をした者には処罰を加えるといった文意である。

なお、この文書を所蔵する円徳寺とは、浄土真宗本願寺派の寺院として現在も同地に所在する。

9月

信長、稲葉山城下の崇福寺へ禁制を発給。『崇福寺文書』(永禄十年九月日付織田信長禁制)

当寺幷門前可為如前々、猥伐採竹木、於致陣取・放火・濫妨・狼藉輩者、可加成敗之状如件、

永禄十

九月日 信長(花押)

(書き下し文)

当寺並びに門前、前々の如くたるべし。

猥りに竹木の伐採、陣取り・放火・濫妨・狼藉を致すの輩に於いては、成敗を加うるべきの状くだんの如し。(以下略)

(備考)

崇福寺は岐阜城北岸を流れる長良川を超えてすぐの地に所在する臨済宗妙心寺派の寺院。

永禄10年以降は織田氏の祈願所となった。

寺内には信長・信忠父子の廟がある。

9月

信長、稲葉山城下の千手堂へ禁制を発給。『善福寺文書』(永禄十年九月日付織田信長禁制)

禁制 千手堂

一、陣取、放火之事、

一、濫妨・狼藉之事、

一、伐採竹木、猥立毛苅事、

右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍下知如件、

永禄十年九月 日 (信長花押)

(書き下し文)

禁制 千手堂

一、陣取り、放火の事。

一、濫妨・狼藉の事。

一、竹木の伐採、猥りに立毛(たちげ)を刈る事。

右の条々、違犯の輩に於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って下知くだんの如し。

(備考)

千手堂は今日の岐阜市千手堂北町に所在する善福寺のことで、浄土真宗本願寺派の寺院である。

この『善福寺文書』は戦前に出版された『美濃国史料』に所収されている。

次回は本拠を小牧山から稲葉山城に移し、「岐阜」と名を改めるところから始めます。

織田信長公の覇業はまだはじまったばかりです\(^o^)/ヤッター!!

織田信長公の年表を御覧になりたい方は下記のリンクからどうぞ。

- 誕生~叔父信光死去まで(1534~1555)

- 叔父信光死去~桶狭間の戦い直前まで(1555~1560)

- 桶狭間の戦い~小牧山城移転直後まで(1560~1564)

- 美濃攻略戦(1564~1567) イマココ

- 覇王上洛(1567~1569)

- 血戦 姉川の戦い(1570 1.~1570 7.)

- 信長包囲網の完成(1570 7.~12.)

- 比叡山焼き討ち(1571 1.~9.)

- 義昭と信長による幕府・禁裏の経済改革(1571 9下旬~1571.12)

- 元亀3年の大和動乱(1572 1.~1572.6)

- 織田信重(信忠)の初陣(1572 7.~1572 9.)

- 武田信玄 ついに西上作戦を開始する(1572 9.~1572 12.)

- 将軍・足利義昭の挙兵と武田信玄の死(1573 1.~1573 4.)

- 将軍追放 事実上の室町幕府滅亡(1573 5.~1573 7.)

- 朝倉・浅井家滅亡(1573 8.~1573 10.)

- 三好義継の最期(1573 10.~1573 12.)

コメント

Exceptional post however I was wondering if you could write a litte more on this topic?

I’d be very grateful if you could elaborate a

little bit further. Bless you!