- 誕生~叔父信光死去まで(1534~1555)

- 叔父信光死去~桶狭間の戦い直前まで(1555~1560)

- 桶狭間の戦い~小牧山城移転直後まで(1560~1564)

- 美濃攻略戦(1564~1567)

- 覇王上洛(1567~1569)

- 血戦 姉川の戦い(1570 1.~1570 7.)

- 信長包囲網の完成(1570 7.~12.)

- 比叡山焼き討ち(1571 1.~9.)

- 義昭と信長による幕府・禁裏の経済改革(1571 9下旬~1571.12)

- 元亀3年の大和動乱(1572 1.~1572 6.)

- 織田信重(信忠)の初陣(1572 7.~1572 9.)

- 武田信玄 ついに西上作戦を開始する(1572 9.~1572 12.)

- 将軍・足利義昭の挙兵と武田信玄の死(1573 1.~1573 4.)

- 将軍追放 事実上の室町幕府滅亡(1573 5.~1573 7.)

- 朝倉・浅井家滅亡(1573 8.~1573 10.)

- 三好義継の最期(1573 10.~1573 12.) 当該記事

この年表の見方

- 当サイトでは、信長の人生で大きな転換期となった時代時代で、一区切りにしている

- 他サイトや歴史本、教科書で紹介されている簡単な年表に書いている内容は、赤太文字

- 年代や日付について諸説ある場合は、年代や日付の個所に黄色いアンダーライン

- 内容に関して不明確で諸説ある場合は、事績欄に黄色いアンダーライン

- 当時は数え年であるから、信長の年齢は生まれた瞬間を1歳とする。誕生日についても詳細不明のため、1月1日で1つ歳を取る

- 太陽暦、太陰暦がある。当サイトでは、他のサイトや歴史本と同じように、太陰暦を採用している。中には「閏」なんていう聞きなれないワードがあるかもしれないが、あまり気にせず読み進めていってほしい

- キーとなる合戦、城攻め、政治政策、外交での取り決めは青太文字

- 翻刻はなるべく改変せずに記述した。そのため、旧字や異体字が頻繁に登場する。しかしながら、日本語IMEではどうしても表記できない文字もあるため、必ずしも徹底しているものではない。

- 何か事柄に補足したいときは、下の備考欄に書く

天正元年(1573)9月24日。

織田信長は伊勢長島一向一揆討伐のため岐阜を出陣。

26日に桑名へ進軍し、佐久間信盛や柴田勝家ら歴戦の勇士をもって、早くも西別府・坂井を陥れている。

当時の桑名は伊藤氏の所領。

江戸期に編纂された地誌『勢陽五鈴遺響 桑名郡』の「長島村城」の巻には、

『勢陽五鈴遺響 桑名郡』より

府治ノ沿革起源ハ、往昔ハ桑名府ニ属シテ、纔ニ一小州ノ地ニシテ、其府城モ藩鎮ノ處モナカリシニ、蒼海ニ臨テ、四方舟行至ラサレハ、上陸スル事能サル堅固ノ地ナレハ、其城砦ヲ修構セシ處ナリ。

弘治年中(1555~1558)ハ桑名府伊藤氏ノ領ス處ニシテ、永禄四年(1561)ニ至り、服部左京進友定、国司北畠家ニ属シテ、稍ク其砦ヲ修造セシヨリ、元亀天正八(ママ ハカ)、本願寺門派願証寺ノ有ニシテ、織田・幕府之ヲ戍テ平均シ、天正十一年(1583)尾州蟹江城ヲ転シテ景行天皇後胤伴四郎資包カ裔、江州甲賀郡ノ大原ノ住人、瀧川左近将監伴宿禰一益、織田家ノ命を奉シテ本府ニ至リ当城ニ領住ス。

元亀元年(1570)、諸州門徒蜂起シ、織田ト闘戦ス。

時ニ本府長円寺ノ門徒一揆シテ、数万騎ヲ率シテ長嶋城ニ拠テ籠居シ、勢・濃州ノ内ノ村村ヲ横領ス。

瀧川一益制スト雖敗軍ニ及ブ。

信長ノ弟織田彦七郎信興、尾州漕江(小木江)ノ城ニ、彼一揆等発シテ撃ツ。

信興力尽テ、同元年十一月二十一日、信興自殞ス。

其臣悉ク戦死ス。

との記述がある。

天正元年(1573)

40歳

第二次長島一向一揆戦

10月1日

甲斐の武田勝頼、小浜景隆(民部左衛門尉殿)へ駿河国岡部等の地三千貫を宛行う。『成簣堂古文書 百十七(小浜文書)』

同日

武田勝頼、松田左衛門尉に殖田新次郎の屋敷等を支配を許す旨の朱印状を発給。『判物証文写 武田三』

10月2日

武田勝頼、河西虎満(但馬守との)に信州諏訪(?)の地を安堵。『河西信三氏所蔵文書』

(備考)

市川昌房(宮内助)発給の奉書である。

同日

六角承禎、家臣の河合宗俊へ知行を宛行う。『川合文書(十月二日付六角承禎感状写)』『川合文書(天正元年十月二日付六角承禎知行目録写)』

近年牢籠仁種々馳走共に祝着候、則可有奉公旨候条、先年以直書ヲ知行分雖遣置候、今度石部下野館江令籠城処、有入城被抽粉骨断、神妙ニ候間、最前充行知行ニ只今令加増、以目録加扶持候、向後之儀聊不可令相違之条、如書立永代全領知、不可有異儀候、猶鯰江満介入道可申候、謹言、

拾月二日 承禎(花押)

伊賀

河合山内殿

(書き下し文)

近年籠城の仁、種々馳走共に祝着に候。

則ち奉公有るべきの旨に候条、先年直書を以て知行分遣し置き候といえども、この度石部下野館へ籠城せしむるのところ、入城有りて粉骨抜きんでらるの段、神妙に候間、最前宛行う知行に只今加増せしめ、目録を以て扶持に加え候。

向後の儀、いささかも相違せしむべからざるの条、書立ての如く永代全く領知、異儀有るべからず候。

猶鯰江満介入道申すべく候。謹言(以下略)

(端裏書)

「知行目録 江州大塚村を領ス」

(六角承禎花押)

知行分目録

一、大塚内介分同寺庵

一、大塚次兵衛尉分・同寺庵

一、大塚一介分幷大塚

諸本分・同寺庵

以上、

天正元年拾月二日

伊賀 表家

河合山内殿

(備考)六角承禎父子は永禄11年(1568)以来、織田信長に所領を奪われ苦境に立たされていた。

本年9月4日には要害の鯰江城が落とされ、六角父子は近江石部城へと逃れる。『信長公記』

このたびの知行宛行状は、累年の忠孝に加え、河合氏が石部城籠城にも加わったために発給されたのだろう。

しかしながら、石部城は佐久間信盛によって包囲され、翌年の4月13日に落城している。『信長公記』

(六角父子は夜雨に紛れて城を脱出)

10月5日

武田勝頼、奈良井治部少輔に信州木曾の庶民の人返しを命ず。『木曾考』

(備考)

釣閑斎(長坂光堅)発給の奉書である。

『木曾考』は宝永3年(1706)に木曽代官である山村良景によって編纂された木曽谷の歴史書。

10月6日

柴田勝家(修理)と滝川一益(瀧川左近)、近藤氏の籠もる深谷部(ふかやべ)を攻め降す。『原本信長記』(※以降は『信長公記』と記す)

『信長公記 巻六』より抜粋

柴田修理・瀧川左近兩人者、さか井の城片岡と云者之構取巻、被攻候の處降参由、十月六日 退出、右両人直尓 ふかやべの近藤 城取懸かり、ねほりを入被攻、是も御侘言由罷退、

10月8日

織田信長、東別所へ陣を移す。

伊坂・萱生(かよう)・赤堀・田辺・桑部・南部・千草・長深(ながふけ)の衆が帰順。

また、田邊九郎次郎と中島勘解由左衛門も人質を進上して降伏する。『信長公記』

『信長公記 巻六』より抜粋

十月八日 信長 東別所へ御陣を寄せられ、依之 いさか かよふ 赤堀 たなべ 桑部 南部 千草 長ふけ 田邊九郎次郎 中島勘解由左衛門何れも人質進上候て、御禮由上候、

同日

織田信長、越前称名寺の知行を安堵。 『称名寺文書』

本知七石之事、任当知行之旨、不可有相違之状如件、

天正元

拾月八日 信長(朱印)

称名寺

佐々木蔵人殿

(書き下し文)

本知七石の事、当知行の旨に任せて、相違有るべからざるの状くだんの如し(以下略)

(備考)

越前称名寺は 福井県福井市折立町(旧足羽郡美山町)に現在も存在する浄土真宗高田派の寺院。

同寺のホームページによると、当時すでに北方と南方の2寺に分裂していたようだ。

ここでは7石の当知行を安堵されるが(どちらの寺を指すのかは不詳)、のちに一向一揆の兵火により衰退。

南方は室町末期に越前坂井郡三国町へ移転、北方も加賀能美郡赤井村に移転したのち、寛永16年(1639)現在の地に再移転したようだ。

デジタルアーカイブ福井(福井県立文書館・図書館・ふるさと文学館)

同日

信長、越前の橋本三郎左衛門の知行を安堵。『橋本文書(福井県南条郡誌)』

本知六石之事、任当知行之旨、不可有相違之状如件、

天正元

十月八日 信長(朱印)

橋本三郎左衛門尉殿

(書き下し文)

本知六石の事、当知行の旨に任せて、相違有るべからざるの状くだんの如し(以下略)

(備考)

橋本氏は南条郡温谷の住人。

同氏は、この安堵状発給に必要な物資を献納できなかったのか、同年11月12日付で不足費用分を督促されている。

同日

阿波の足利義冬(左馬頭)逝去。

法名慶林院殿実山道詮大居士『西光寺過去帳』『阿波平島家記録 一下』

源家平嶋先祖

清和天皇十六代足利尊氏公ヨリ十一代ノ将軍義稙恵林院長男也、

左馬頭義冬公、平嶋元祖也、永正六年ニ京都ニテ生ル、天文三年ニ都ゟ阿波國へ下向有テ、平嶋ノ庄ニ居住ス、天正元年十月八日ニ同平嶋ニテ卒ス、年六十五歳也、則同所ノ内ニ葬ル、法名中山、菩提寺同所西光寺也、

(中略)

右、代々覺傳ル通リ如此書置者也、

寛永六年九月日 義種(花押)

平嶋又八郎方へ

『阿波平島家記録 一下』より

(書き下し文)

源家平嶋先祖

清和天皇十六代足利尊氏公より十一代の将軍義稙恵林院が長男なり。

左馬頭義冬公、平嶋元祖なり。

永正六年(1509)に京都にて生まる。

天文三年(1534)に都より阿波国へ下向有りて、平嶋の庄に居住す。

天正元年(1573)十月八日に同平嶋にて卒す。

年六十五歳なり。

すなわち同所の内に葬る。

法名中山。菩提寺は同所の西光寺なり。

(中略)

右、代々覚え伝わる通リかくの如く書き置くものなり。

寛永六年(1629)九月日 義種(平嶋義種)(花押)

平嶋又八郎(平嶋義次)方へ

この頃

中島将監の籠もる伊勢白山城を、佐久間信盛、蜂屋頼隆、丹羽長秀、羽柴秀吉が取り巻き、付城を築いた上で、金堀衆をもって攻めかかる。

中島、城を明け渡し退散する。『信長公記』

この頃

山本対馬守籠もる山城静原山城、約3か月にわたる戦いの末、明智光秀がこれを攻略。

首級を伊勢の信長本陣へ送る。『信長公記』

この頃

信長、矢田に要害を築いて滝川一益(左近)を入れ置く。『信長公記』

『信長公記 巻六』より抜粋

爰尓白山之 中島将監御禮尓不罷出候、然間、 佐久間 蜂屋 丹羽 羽柴 此四人を被仰付、築山を築、かねほりを入被攻候、難拘存知、此上尓て御侘退散言由、

去程ニ京都静原山尓楯籠御敵 山本對馬 明智十兵衛 調略を以て生害させ、頸を北伊勢 東別所まて持來進上爲御敵者悉属、御存分御威光不申足、 北伊勢一篇尓罷成、河内長島も過半相果、迷惑仕之由候、矢田之城御普請丈夫尓被仰付、瀧川左近入被置、

(ここに白山の中島将監御礼に罷り出ず候。

然る間、佐久間(佐久間信盛)・蜂屋(蜂屋頼隆)・丹羽(丹羽長秀)・羽柴(羽柴秀吉)この四人を仰せ付けられ、築山を築き、金堀を入れ攻められ候。

(中島は)拘え難く存じ、この上にて御詫び退散事の由。)

(去るほどに京都静原山に立て籠もる御敵・山本対馬、明智十兵衛(明智光秀)が調略を以て生害させ、首を北伊勢の東別府まで持ち来たり進上と為し、御敵は悉く属し、御存分御威光申し足りず。)

(北伊勢一辺に罷り成り、河内長島も過半は相果て、迷惑仕るの由候。

矢田の城御普請丈夫に仰せ付けられ、瀧川左近(滝川一益)を入れ置かる。)

10月9日

公家の持明院基孝、権中納言に任ぜられる。『公卿補任 五十』『御湯殿上日記 三十九』

10月11日

越中神保氏、越後上杉謙信の被官河田長親(豊前守殿)へ神保民部大夫の跡職を継ぐことを承認されたことを謝す旨の書状を発給。『上杉家文書 二十七』

(備考)

署名は小嶋職鎮(六郎左衛門尉)と狩野道州(右京入道)の連署。

跡を継ぐことを認められたのは神保弥次郎。

同日

内侍所で法楽和歌の会が催される。『小林正直氏所蔵文書』『御湯殿上日記 三十九』『孝親公記』

今晩於小御所菊花有御賞翫事、女中沙汰云々、岡御所・座主宮御参也、秉燭之程出御、親王御方同御出座、参候人々、与・四辻大納言・山科大納言・四辻中納言・新中納言基孝、去九日昇進・左中辨宰相、親綱・爲仲・通勝等朝臣、雅朝王等也、有七献、三献御酌親王、今夜無天酌、亥終刻許事了、各退出、

『孝親公記』

(書き下し文)

今晩小御所に於いて、菊花を御賞翫有る事。

女中沙汰に云々、岡御所(大慈光院宮)・座主宮(曼殊院覚恕)が御参りなり。

秉燭の程出御、親王御方同御出座。

参り候の人々、与(中山孝親)・四辻大納言(四辻季遠)・山科大納言(山科言継)・四辻中納言(公遠)・新中納言(持明院基孝、去九日に昇進)・左中弁宰相(甘露寺経元)、親綱(中山親綱)・為仲(五辻為仲)・通勝(中院通勝)等の朝臣、雅朝王等なり。

七献有り、三献の御酌親王、今夜天酌無く、亥の終刻に許事了、各々退出。

(備考)

法楽和歌(ほうらくわか)とは神仏に手向ける和歌、またはその歌会のこと。

秉燭(へいしょく)とは手に灯下持つこと、夕方の時刻を指す。

覚恕も参加していることで掲載した。

同様の法楽和歌は同月19日にも行われている。『小林正直氏所蔵文書』『御湯殿上日記 三十九』

10月12日

信長、小早川隆景(左衛門佐殿)へ近況を伝える旨の書状を発給。『小早川家文書 一(十月十二日付織田信長書状)』

(端裏切封)

「(墨引)」

就越州備之儀、御懇示賜候、本望不斜候、仍去合戦朝倉義景・浅井父子生害、数多討果模様、委曲先書申贈候事候、不移其時日、勢州一揆等、加成敗平均候、近日可令上洛候条、其節可能音問候、恐々謹言、

十月十二日 信長(花押)

小早川左衛門佐殿

進之候、

(折封ウハ書)

「 弾正忠

信長

小早川左衛門佐殿

進之候」

(書き下し文)

越州備えの儀に就きて、御懇ろに示し賜り候。

本望斜めならず候。

仍って、去合戦、朝倉義景・浅井父子生害、数多討ち果たすの模様は、委曲先書に申し送り候事に候。

その時日を移さず、勢州一揆等に成敗を加え、平均候。

近日上洛せしむべく候条、その節音問に能うべく候。恐々謹言(以下略)

(備考)

先月27日より信長は北伊勢へ出陣。

この小早川宛の書状も、陣中より発給したものと思われる。

文中には「勢州一揆等に成敗を加え平均」とあるが、実際は違うようだ。

これも政治上の大言壮語だろうか。

京より追放された足利義昭は、巻き返しを図るべく頻りに毛利氏と書状のやりとりを行っている。

同日

羽柴秀吉(藤吉郎)、小早川隆景(左衛門佐殿)へ副状を発給。『小早川家文書 一(十月十二日付羽柴秀吉副状)』

(端裏切封)

「(墨引)」

尊書欣悦不浅候、仍越州平均被申付、剰義景・浅井父子生害、於戦場数多被討取、属存分候、其剋勢州一揆等悉加成敗、無異儀御座候、近々上洛之内存候、其砌可被申入旨候、拙子江北在之事候、相応之御用被仰付候者、可為本懐候、恐惶謹言、

十月十二日 秀吉(花押)

小早川左衛門佐殿

人々御中

(折封ウハ書)

「小早川左衛門佐殿 羽柴藤吉郎

秀吉

人々御中」

(書き下し文)

尊書欣悦浅からず候。

仍って越州平均に申し付けられ、あまつさえ義景・浅井父子生害、戦場に於いて数多討ち取られ、存分に属し候。

その刻み、勢州一揆等悉く成敗を加え、異議無く御座候。

近々上洛の内存に候。

そのみぎりに申し入れらるべきの旨に候。

拙子江北にこれ在る事に候。

相応の御用仰せ付けられ候はば、本懐たるべく候。恐惶謹言(以下略)

(備考)

秀吉が「羽柴姓」での活動が見られるのは、同年9月6日付で明智光秀(十兵衛尉)、滝川一益(左近)と連署で発給した判物が初見。『横尾勇之助氏所蔵文書』

9月7日には秀吉(羽柴藤吉郎秀吉)が毛利輝元と小早川隆景へ宛てて副状を発給している。『毛利家文書』『小早川家文書』

10月13日

北畠家の臣鳥屋尾満栄、大湊衆へ桑名への参陣を催促する旨の書状を発給。『伊勢市大湊支所保管文書(十月十三日付鳥屋尾満栄書状)』

御奉書慥可有御披露候、

御注進之趣、則致披露候、先度被仰付候以後、于今桑名御陣所へ無参着之由、無是非候、日数事も桑名へ参候て、十日も過候はヽ、尤候歟、言悟道無是非次第にて候とて、以外御腹立にて候、昨日申入候様ニ以早船楠浦へ被相届候て、今明日中ニ桑名御陣所へ以津掃御届専一候、当方ニ曲事可出来候、此時其方へ帰候船をも重而渡海候て御届候ハヽ、可為御忠節候、各々不可有御油断候、恐々謹言、

十月十三日 鳥石

満栄(花押)

大湊衆

御中

(書き下し文)

御注進の趣き、則ち披露を致し候。

先度仰せ付けられ候以後、今に桑名御陣所へ参着無きの由、是非無く候。

日数の事も桑名へ参り候て、十日も過ぎ候はば、尤もに候か。

言語道断是非無き次第にて候とて、もってのほかの御腹立ちにて候。

昨日申し入れ候様に、早船を以て楠浦へ相届けられ候て、今明日中に桑名御陣所へ津掃(津田一安)を以て御届け専一に候。

当方に曲事出来すべく候。

この時其方へ帰り候船をも重ねて渡海候て御届け候はば、御忠節たるべく候。

各々御油断有るべからず候。恐々謹言

十月十三日 鳥石(鳥屋尾石見守)

満栄(花押)

大湊衆

御中

御書確かに御披露有るべく候。

(備考)

鳥屋尾満栄(石見守)は北畠家の臣。

信長次男である北畠具豊の臣でもある。

本文の主語が明確ではないのでわかりづらいが、桑名への参陣をしていないのが大湊衆、御腹立なのが信長、「津掃」は信長家臣で、当時滝川一益らとともに、織田による伊勢統治の一翼を担っていた津田一安(掃部助)である。

なお、楠浦は現在の三重県四日市市楠町(旧三重郡)の海岸かと思われる。

『大湊文書』は近世に至るまで約700点にわたる史料が存在し、伊勢市役所大湊支所に保管されている。

『三重県史』によると、同文書は元禄・享保の災害でかなりの史料が失われたものの、貞応2年(1222)の奥書を有する廻船式目、永禄~天正年間の留書をはじめとする造船関係の文書など、史料的価値が高いものが遺されているとある。

昭和54年(1979)に県文化財に指定された。

同日

北畠家奉行人の山室房兼、某へ宛て勝手に帰陣した者があったことを責め、九鬼嘉隆と合力して織田に協力するように呼び掛ける奉書を発給。『太田家古文書(北畠具房奉行人奉書)』

尚々、御陣所へ罷着、十日過候者、別人申付可遣候、

就北表へ被遣候舟之儀、少々罷帰候由無是非候、於桑名浦九鬼申合、御方様御陣所へ一日も早々御合点可被申候、此方不及御届罷帰候輩、各可被加成敗候、昨日如被仰出候、楠浦迄早舟遣、則桑名迄可有着岸候、此刻御筈被合候様ニ (後欠)

(書き下し文)

北表へ遣わされ候舟の儀に就きて、少々罷り帰り候由、是非無く候。

桑名浦に於いて九鬼(九鬼嘉隆)と申し合わせ、御方様(信長)御陣所へ一日も早々に御合点申さるべく候。

此方に御届けに及ばず罷り帰り候ともがらは、各々成敗加えらるべく候。

昨日仰せ出さる如くに候。

楠浦まで早舟を遣し、則ち桑名まで着岸有るべく候。

この刻み、御筈合わされ候様に (後欠)

尚々、御陣所へ罷り着き、十日も過ぎ候はば、別人に申し付け遣わすべく候。

(備考)

志摩国では古くから七島衆・十三地頭衆などの地侍が勢力を張ったが、いち早く信長に誼を通じた九鬼嘉隆が彼らを被官に加え、次第に織田水軍の中心勢力へと成長することとなる。

本状はここで切れていて年月日・署名等が不明であるが、次に示す書状の本紙であることが明らかとなっている。

『太田家古文書』とは伊勢神宮内宮の御師として、権禰宜や大内人職を務めた太田八大夫家が代々所蔵した史料のこと。

『三重県史』によると正応2年(1189)~文化11年(1814)に

至るまで、362点の文書を所収し、昭和44年に神宮文庫に寄贈されたようである。

同日

北畠家奉行人の山室房兼、某へ宛て勝手に帰陣した者があったことを責め、九鬼嘉隆と合力して織田に協力するように呼び掛ける奉書を発給。『太田家古文書(北畠具房奉行人奉書)』

(前欠)

馳走候者、別而可為忠節候、猶鳥石被仰含候由所也、恐々謹言

十月十三日 房兼(花押)

(礼紙切封ウハ書)

「 (墨引)

大湊御中 房兼」

(書き下し文)

馳走に候はば、別して忠節たるべく候。

なお鳥石(鳥屋尾満栄)仰せ含められ候由の所なり。恐々謹言

十月十三日 房兼(花押)(以下略)

(備考)

房兼とは日下を領する北畠具房の奉行人を務めた山室房兼のこと。

本状は前述した北畠具房奉行人奉書の礼紙(らいし)部分に記されたものとなる。

一緒にしても良かったが、『太田家古文書』では文書番号が異なるので分けることにした。

礼紙(本状)が「二一五」、本紙(前述)が「二一三」となる。

10月14日

北畠奉行人の山室教兼・同房兼、大湊衆へ連署で奉書を発給。『太田家古文書』

度々被仰出候用害船之儀、楠浦ニ二艘雖相残候、舟頭共悉罷帰候由、無是非候、当国之御一大事此刻候、粮米以下、従郷内致覚悟、明日必以早舟楠浦迄着置、江岐・知積寺・湯加右助致合点、則時桑名表へ二艘之舟可被出置候、其方へ罷帰候舟幷河崎舟一艘致覚悟、追々 (後欠)

(書き下し文)

たびたび仰せ出され候用害船の儀、楠浦に二艘相残り候といえども、舟頭ども悉く罷り帰り候由、是非無く候。

当国の御一大事この刻に候。

粮米以下、郷内より覚悟致し、明日必ず早舟を以て楠浦まで着け置き、江岐・知積寺・湯加右助と合点致し、即時桑名表へ二艘の舟出し置かるべく候。

その方へ罷り帰り候舟、並びに河崎舟一艘は覚悟致し、追々 (後欠)

(備考)

本状は年月日・署名等が不明であるが、次に記すものの本紙であることから、天正元年(1573)10月14日付で間違いないようだ。

「湯加右助」は湯浅守隆(賀兵衛)のことなのか不明。

同日

(前欠)

可致渡海事(□□□□□文字数不明)之段御不審候、万一(□□□□□文字数不明)各老分共、此御使致同道、大河内可被参候、於是、被遂御糾明、可被仰付候、火急之儀候処、菟角延引曲事候、猶両人被仰聞候由所候也、恐々謹言

十月十四日 房兼(花押)

教兼(花押)

(礼紙切封ウハ書)

「 (墨引)

大□(湊カ)御中 房兼」

(書き下し文)

(前欠)渡海致すべき事(□□□□□文字数不明)の段、御不審に候。

万一(□□□□□文字数不明)おのおの老分(大湊)共、この御使に同道致し、大河内へ参らるべく候。

これに於いて御糾明を遂げられと仰せ付けらるべく候。

火急の儀に候ところ、とかく延引曲事に候。

猶両人に仰せ聞かせられ候由のところに候なり。恐々謹言(以下略)

(備考)

本状は先に記した書状の礼紙となる。

織田が非常に御立腹である様子が伝わるようで面白い。

大河内に在所しているのは北畠具豊(のちの織田信雄)であろうか。

大湊衆が遅々として去就を鮮明にしないのに痺れを切らし、申し開きをせよとのことである。

同日

大湊老分衆、湯浅守隆(賀兵衛尉殿)へ宛て書状を発給。『太田家古文書(十月十四日付大湊老分書状案)』

態令啓上候、仍今度御渡海舟儀被仰付候、

被仰付候間

御渡海両舟船舟方(ママ)(この二行不明)

十日間賃にて調上申候處、其内一艘日数過候由申候て不請御意、罷下候、言語道断曲事之由候へハ、則逐失仕候、然者□□(貴殿カ)何も御腹立之由、尤之御事候、為其、馬瀬宗二郎方上申候間、可然様ニ御取合、偏奉仰候、委細口上にて可令申上候由、可得御意候、恐惶謹言

十月十四日 大湊

老分

湯浅賀兵衛尉殿 人々御中

(書き下し文)

わざと啓上せしめ候。

仍ってこの度の御渡海舟の儀を仰せ付けられ候。

被仰付候間

御渡海両舟船舟方(ママ)(この二行不明)

十日間賃にて調い上げ申し候ところ、その内一艘の日数が過ぎ候由に申し候て、御意を請けず罷り下り候。

言語道断曲事の由と候へば、則ち逐失仕り候。

然らば貴殿(カ)何れも御腹立の由、もっともの御事と候。

その為、馬瀬宗二郎方上せ申し候間、然るべき様に御取り合い、偏へに仰ぎ奉り候。

委細口上にて申し上げせしむべく候由、御意を得るべく候。恐惶謹言(以下略)

(備考)

老分衆は大湊の自治を執り仕切る組織のこと。

湯浅守隆(賀兵衛尉殿)と馬瀬宗二郎、両人とも伊勢神宮の関係者と思われるが、詳細は不明。

(年次不詳)10月16日

信長、越前織田剣神社に贈物を謝す旨の書状を発給か『剣神社文書 二(十月十六日付織田信長書状案)』

神前祈念之巻数、殊種々贈給候、即得其意候、委細使僧可相達候、謹言、

十月十六日 信長

寺社代

(書き下し文)

神前の祈念の巻数、殊に種々贈り給い候。

即ちその意を得候。

委細使僧相達すべく候。謹言(以下略)

(備考)

年次は不明。

同年10月日付で発給された信長黒印状を考えるとこの年のものか。

また、案文のためか署名のみである。

同日

鳥屋尾満栄、某へ宛て大湊衆の参陣を促す旨の書状を発給。『太田家古文書』

昨日十五日、桑名御陳所迄可参依覚悟、北表迄罷越之處、従 (闕字)御方様、御使被下候間、自途中罷帰候、其子細者、先度大湊江被成御所望候大船共、于今無着岸候之間、彼面々共、無沙汰言語道断之儀候条、善悪可被加御成敗、信長御内證候、縦途中迄石見参候共、即罷帰、御成敗段可致披露之由、堅被仰出候間、夜中ニ舟江迄罷帰候、明日者(後欠)

(書き下し文)

昨日十五日、桑名御陣所まで参るべく覚悟により、北表まで罷り越すのところ、 (闕字)御方様より、御使下され候間、途中より罷り帰り候。

その子細は、先度大湊へ御所望なされ候大船ども、今に着岸無く候の間、かの面々どもの無沙汰、言語道断の儀に候条、善悪御成敗加えらるべく信長御内証に候。

たとい途中まで石見(鳥屋尾満栄)参り候へども、即ち罷り帰り御成敗の段、披露致すべきの由、堅く仰せ出され候間、夜中に舟江まで罷り帰り候。明日は(後欠)

同日

北畠家臣の方穂久長(日向守)・鳥屋尾定恒(与四郎)が連署で大湊衆へ出船を促す旨の書状を発給。『伊勢市大湊支所保管文書(十月十六日付鳥屋尾定恒・方穂久長連署状)』

返々、少も御油断不可然候、

急度申越候、其方舟之儀火急申付、被着置候様、堅可申付之由御意候間、両人是迄罷越候、則寄合被仰談、舟之儀可被仰付候、委細者長次郎申含候、恐々謹言、

十月十六日 鳥屋尾与四郎

定恒(花押)

方穂日向守

久長(花押)

大湊

老若御中

(書き下し文)

急度申し越し候。

其方舟の儀、火急に申し付け、着け置かれ候様に、堅く申し付くべきの由、御意に候間、両人これ迄罷り越し候。

則ち寄合仰せ談ぜられ、舟の儀仰せ付けらるべく候。

委細は長次郎に申し含め候。恐々謹言

(中略)

返す返す、少しも御油断然るべからず候。

(備考)

北畠家臣の鳥屋尾定恒(与四郎)と方穂久長(日向守)は、信長次男北畠具豊家臣でもある。

具豊の命を受けた鳥屋尾定恒らは、大湊に出張して、大湊の老若中に出船を督励した。

10月17日

【参考】『太田家古文書』

忝候、早々、以上

態以折紙令申候、仍従 (闕字)多気様、船之義、重而被仰付候由候、此方江も同前ニ被仰付候へ共、此方之義ハ、廻船之義者地下中□□□(一向不カ)被存候間、前々ノことく、其方同前ニ出銭之義可被仰付候、万般可然様ニ可得御意候、恐々謹言

拾月十七日 つシ

船江

船方

大湊

御老分中 人々御中

参

(書き下し文)

わざと折紙を以て申さしめ候。

仍って多気様より船の儀、重ねて仰せ付けられ候由に候。

此方へも同前に仰せ付けられ候へども、此方の儀は、廻船の儀は地下中一向(カ)存じられずに候間、前々の如く、其方同前も出銭の儀を仰せ付けられ候。

万端然るべき様に御意を得るべく候。恐々謹言

十月十七日 辻(辻郷)

船江

船方

大湊

御老分中 人々御中

参

忝く候。草々、以上

(備考)

年次は不明であるが、恐らく本年のものではないだろうか。

多気様とは北畠具豊(のちの織田信雄)のことだろうか。

10月19日

北畠家の臣鳥屋尾満栄、大湊衆へ改めて桑名への参陣を催促する旨の書状を発給。『伊勢市大湊支所保管文書(十月十九日付鳥屋尾満栄書状)』

猶々、答志船荷物等有之者、則其主ニ被仰合、無卒爾之様被取渡、従在所持候舟道具、少もちらし不置、何様答志衆も上乗衆被申合、渡海可然候、大事舟事候間、其主二三人も被罷越候ハヽ可然候、其由内々自当所可被相談候哉、不可有遅々候、

今日中に爰元船材木・板以下従寄、明日者罷帰候様ニ、早々御窮専一候、又相延候者、桑名御陣所之御筈可相違候、今日御覚悟聞届候て、安井方ハ則可参陣候、事外御油断之様ニ相見え候、不可然候、恐々謹言、

十月十九日 鳥石

満栄(花押)

湊

御会合衆御中

(書き下し文)

今日中に爰元の船材木・板以下寄せより、明日は罷り帰り候様に、早々御窮まり専一に候。

又相延び候はば、桑名御陣所の御筈相違すべく候。

今日御覚悟を聞き届け候て、安井方は則ち参陣すべく候。

ことのほか御油断の様に相見え候。

然るべからず候。恐々謹言

(中略)

猶々、答志船荷物等これ有らば、則ちその主に仰せ合され、卒爾なきの様に取り渡され、在所より持ち候舟道具、少しもちらし置かず、何様答志衆も上乗衆と申し合され、渡海然るべく候。

大事の舟の事に候間、その主二・三人も罷り越され候はば然るべく候。

その由、内々に当所より相談ぜらるべく候哉。

遅々有るべからず候。

(備考)

文中の「会合衆」とは大湊の会合衆だろうか。

「答志」は地名のことで、現在も答志島と呼ぶ。

上乗(うわのり)衆とは恐らく水先案内人(織田方の舟奉行か)のことだろう。

同日

鳥屋尾満栄、大湊衆の会合衆へ書状を発給。『太田家古文書』

日夜御会合無疎略之通、令存知候、雖然遅々段不可然候、彼舟之儀者、先刻自我等も相届、荷物無之由被申候、急々板・材木其外入可申道具船中江入被置、明日にも此船出シ申度候、舟主理之段者、雖尤候、自信長殿被聞召届候て、態被成御使候間、無了簡仕合共候、則御船之儀、郷内へ被請候て、船頭上乗人数被相定、今夜之分ニ其主々へ御届専一候、 (後欠)

(書き下し文)

日夜の御会合、疎略無きの通り存ぜじめ候。

然れども遅々の段、然るべからず候。

かの舟の儀は、先刻我等よりも相届け、荷物これ無きの由申され候。

急々と板・材木そのほか入れ申すべく、道具を船中へ入れ置かれ、明日にもこの船出し申したく候。

船修理の段はもっともに候へども、信長殿より聞こし召し届けられ候て、わざと御使いを成され候間、了簡無く(仕合共候、 申し訳ありませんがここ読めません)。

則ち御船の儀、郷内へ請けられ候て、船頭上乗人数相定められ、今夜の分にその主々へ御届け専一に候。 (後欠)

(備考)

本状は月日・署名を欠いているが、次に記す書状の本状部分にあたる。

同日

鳥屋尾満栄、大湊衆の会合衆へ書状を発給。『太田家古文書』

(前欠)

今日々と申候ヘハ、悉桑名表御筈者相違仕候、我等共もうつけに成候て、乍存知、逗留仕候やうに、可被仰付候、彼是迷惑千万候、御分別候て、御急奉憑候、恐々謹言

十月十九日 満栄(花押)

(礼紙切封ウハ書)

「 (墨引) 鳥石

満栄

会合□(衆カ)御中」

(書き下し文)

今日今日と申し候へば、悉く桑名表への御筈は相違い仕り候。

我ら共もうつけに成り候てと存知ながら、逗留仕り候様に、仰せ付けらるべく候。

かれこれ迷惑千万に候。

御分別候て、御急ぎ頼み奉り候。恐々謹言(以下略)

(備考)

本状は前述した鳥屋尾満栄書状の礼紙に記されたものとなる。

文書番号は前述の本紙が二二一号、本状の礼紙が二二〇号である。

同日

内侍所で法楽和歌が行われる。

同月11日と同じく、覚恕も参加し歌を詠んでいる。『小林正直氏所蔵文書』『御湯殿上日記 三十九』

10月20日

北畠家の奉行人、大湊会合衆へ出陣についての書状を発給。『太田家古文書』

一、今日答志船之儀者、細汲迄可被廻事、

一、船頭上乗之人数等、則以書立可被仰定事、

一、雖不及申候、板・材木以下船本江被集、其外舟道具御改事、取退候ハヽ、又被集事、可為造作候歟、

両三人之儀者、十七日ニ是迄罷越候、五六日之間ニ此御舟出シ可申之由、堅被仰付候處ニ、至今日逗留、迷惑此事候、雖然、別之御覚悟も候者、則可罷上候、御国之御造作眼前之儀候間、御報待申候、

十月廿日 御使中

大湊

御会合衆 御中

(書き下し文)

一、今日答志船の儀は、細汲まで廻らるべきの事。

一、船頭上乗の人数等、則ち書立を以て仰せらるべき定めの事。

一、申し及ばず候といえども、板・材木以下船本へ集められ、そのほか舟道具御改めの事、取り退き候はば、また集めらるの事、造作たるべく候か。

両三人の儀は、十七日にこれまで罷り越し候。

五~六日の間にこの御舟出し申すべきの由、堅く仰せ付けられ候ところに、今日に至りて逗留、迷惑この事に候。

しかれども、別の御覚悟も候はば、則ち罷り上るべく候。

御国の御造作眼前の儀に候間、御報待ち申し候。(以下略)

(備考)

答志船は志摩答志島の衆。

細汲(ほそくみ)は大湊付近の地名。

上乗(うわのり)は恐らく水先案内人だろう。

「5~6日の間にこの船を出せと命じたのに、今日になって舟を出さないと言い出した。迷惑この上無いことだ」とあるのが興味深い。

大湊衆の士気の低さが窺える。

同日

京都西岡の土豪である物集女疎入が、自らの給地である大原野のうち、松尾月読社神官の松室重清買得分について、これまでと同様に引き続き知行することを認める書状を発給。京都大学総合博物館所蔵『松尾月読社文書』(天正元年十月二十日付物集女疎入書状)

拙者給領大原野内、

重清御買得分事、

依有 御倫旨・公験、

坂東大炊助幷杷木殿・

後藤殿御存知时モ、

無御違乱由候、則

得其意、聊不可有

別儀候、全可有御

知行候、恐々謹言、

天正元年 十月廿日

物集女入道

疎入(花押)

松室中務太輔殿

まいる 御宿所

(書き下し文)

拙者の給領大原野の内、重清(松室重清)御買得分の事、御綸旨・公験有るに依りて、坂東大炊助並びに杷木殿・後藤殿御存知の時も、御違乱無きの由に候。

則ち其の意を得、聊かも別儀有るべからず候。

全く御知行有るべく候。恐々謹言(以下略)

(備考)

物集女氏は西京都の西岡近辺に所領をもつ小笠原氏系の土豪。

すぐ近くに革島氏などの土豪も割拠する。

桂川西地の一職支配を任された長岡(細川)藤孝であるが、物集女氏はそれに従おうとしなかったと見られる。

この文書は物集女家当主の疎入が、自らが給領とする大原野の内で、松尾月読社神官の松尾重清が買い取って所有している土地(買得地)について、これまでどおりの権利を認めた内容となっている。

この時期、このタイミングでこのような証書を発給したことは、物集女氏になんらかの意図があったのかもしれない。

なお、約3年後の天正3年(1575)10月に「物集女宗入」が長岡藤孝に勝竜寺城にて誘殺され滅亡する。『聖聚院過去帖』

同年10月4日付で織田信長が藤孝に発給した黒印状の中で、物集女を「曲者」として生害した藤孝の所行を承認している。『米田家文書』

この頃

鳥屋尾満栄、大湊衆の乗春へ宛て一日も早く細汲への出馬を催促する。『太田家古文書(年月日不明鳥屋尾満栄書状)』

切紙にて申候、

日より次第御船まわし可申候、此方之者計ハ、無案内たるへく候間、一両人宛人数御出候ハヽ、可畏入候、舟坂(ママ)・さいもく・竹あり次第御あつめあるへく候、則此舟ニ被入候て、はんしやう四五人御付候て可下候、矢くらも二つあるへきよし申候、地下中悉被改候て、道具ハ御かりあるへく候、船かた・ろてなと則御覚悟ありて、細汲迄御こさせ可然候、一日もいそき不申候ハヽ、くせ事たるへく候、我等是に致逗留候て、此間何事を申合調たるそと、可被仰出候、只今地下へも人を御まわし候やうに、御会合老分衆へ御ことわり可畏入候、何事を申ても、不給御返事ニ 、其まゝすたり候へハ、如何候間、せいを被入候て可給候、既今日ニあいきわまり候間申候、湯浅賀兵衛方ハ調候由被申候て、早々大河内へ被参候、上乗御人数等火急ニ可被仰付候、乍辛労、則々御まいり肝要候、

常春(ママ) まいる 鳥石

(書き下し文)

切紙にて申し候。

日より次第御船をまわし申すべく候。

此方の者ばかりは、無案内たるべく候間、一両人宛の人数御出し候はば、畏り入るべく候。

舟板・材木・竹有り次第御集めあるべく候。

則ちこの舟に入られ候て、番匠四~五人御付け候て下すべく候。

矢倉も二つあるべき由と申し候。

地下中悉く改められ候て、道具は御借りあるべく候。

船方・櫓手など則ち御覚悟有りて、細汲迄御越こさせ然るべく候。

一日も急ぎ申さず候はば、曲事たるべく候。

我らこれに逗留致し候て、この間何事を申し合わせ調いたるぞと、仰せ出さるべく候。

ただ今地下へも人を御まわし候様に、御会合老分衆へ御ことわり畏み入るべく候。

何事を申ても、御返事に給わらず、そのまま廃り候へばいかがに候間、精を入れられ候て給うべく候。

既に今日に相究まり候間申し候。

湯浅賀兵衛方は調い候由と申され候て、早々大河内へ参られ候。

上乗の御人数等、火急に仰せ付けらるべく候。

辛労ながら、則々御まいり肝要に候。

乗春 参 鳥石(鳥屋尾満栄)

(備考)

湯浅賀兵衛の諱は守隆であるが、詳細は不明。

舟坂は文脈から見て、地名ではなく舟板のことだろう。

番匠は大工である。

細汲(ほそくみ)は大湊付近の地名。

老分衆は大湊の自治を執り仕切る組織のこと。

本状は出陣の慌ただしさを物語っている。

その上で、一日も早く参陣しなければ曲事であるとし、すでに参陣をした湯浅守隆を引き合いにだしている。

大湊衆との付き合いの長い鳥屋尾満栄の苦労が見えるようである。

10月21日

信長、山城賀茂惣中へ多聞山城攻略に向けて、筒井順慶と相談して付城を築くなどの命を下す。『賀茂郷文書(十月二十一日付織田信長朱印状)』

多聞表近々可有一途其聞候、然者近日可令上洛候、其已前筒井有相談、急被拵付城、落居候様才覚専一候、謹言、

十月廿一日 信長(朱印)

賀茂惣中

(書き下し文)

多聞表近々に一途有るべきの由、その聞こえに候。

然らば近日上洛せしむべく候。

それ以前に筒井と相談あり、急ぎ付け城を拵えられ、落居候様に才覚専一に候。謹言(以下略)

(備考)

ここでいう「一途」は戦いの様子を意味する。

当時松永久秀・久通父子は多聞山城に籠り信長と敵対していたが、同年9月11日には松永氏の被官である岡周防守が信長へ何らかの交渉を行っていた節がある。

帰順に関する条件等の交渉だろうか。『集古文書(九月十一日付織田信長書状)』

多聞山城は奈良市法蓮町多聞山の東に位置する城郭で、永禄10年(1567)に松永久秀が築城した。

信長は山城賀茂郷にたいし、筒井順慶と相談して付城を構築し、攻略するように指令している。

10月23日

公卿の土御門有脩(正四位上)、従三位に叙任される。『公卿補任 五十』『御湯殿上日記 三十九』

(備考)

土御門家は代々天文博士の家系で、彼もまた陰陽師である。

10月24日

信長、大湊廻船中に宛て書状を発給。『伊勢市大湊支所保管文書』『伊勢古文書集 三下』『古文書集』

関東有所用、大船壱艘差遣之候、早々可令渡海候、若於油断急度可申付候、尚津田掃部可申者也、仍如件、

天正元

十月廿四日 信長(朱印)

大湊廻船中

(書き下し文)

関東に所用有りて、大船一艘これを差し遣わし候。

早々渡海せしむべく候。

もし油断に於いては、急度申し付くべく候。

尚津田掃部(津田一安)申すべきものなり。仍ってくだんの如し。(以下略)

(備考)

廻船中は廻船組合でできた組織のこと。

大湊は伊勢湾の良港で、古くから交易盛んな港町として知られていた。

南北朝時代に吉野の山奥に立て籠もった南朝は、この大湊(志摩)と堺(大坂)を拠点として全国へ通交していたといわれる。

伊勢の両大神宮が朝夕の御膳米をととのえ、神官たちが衣食を移入し、諸国に散在する大神宮領から海路を経て運ばれる年貢は、すべてこの大神宮の外港に集った。

この年の9月20日付の塙直政書状あたりから、織田家と大湊のやりとりが増えてくる。『伊勢市大湊支所保管文書(九月二十日付塙直政奉書)』

なお、信長による関東への所用が何を指すのかは判然としない。

あるいは所用があるというのは方便で、今川氏真の茶道具の件について探りを入れる意図でもあったのだろうか。

同日

北畠氏、大湊会合中へ三ヶ条からなる条書を発給。『太田家古文書(北畠家使者中書状案)』

一、夜前御使筋目、今朝以成春(ママ)申入候、明日者必々此舟可被出事、

一、今日中ニ船板幷材木、地下中ニ有合候分被集、以注文船中へ可被入事、

一、船大工有まゝ今日被仰付、明日者此舟ニ被乗、可被出事、

今朝見及候分者、当所之板・材木者、少不出候、其段者不可然候、明日御船出次第、大河内へ可罷上候間、湊衆道具以下御働之趣、披露可申候、悉有様之注文、可致持参候、

御報御待候御報奉御待候(ママ)

十月廿四日 御使中

大湊 御会合中

(書き下し文)

一、夜前に御使の筋目、今朝乗春を以て申し入れ候。

明日は必々この舟を出さるべきの事。

一、今日中に船板並びに材木、地下中に有り合せ候分を集められ、注文を以て船中へ入れらるべきの事。

一、船大工有まゝ今日仰せ付けられ、明日はこの舟に乗せられ出さるべきの事。

今朝見及び候分は、当所の板・材木は少しも出さず候。

その段は然るべからず候。

明日御船出次第、大河内へ罷り上るべきに候間、湊衆道具以下御働きの趣き、披露申すべく候。

悉く有様の注文持参致すべく候。(以下略)

(備考)

乗春は大湊衆の一員。

この時は北畠氏奉行人や鳥屋尾氏との取次を担当していたのだろう。

大湊衆は鳥屋尾氏らの必死の説得により、ようやく重い腰を上げたようである。

【参考】

直接関係があるのかは不明ではあるが、乗春宛の書状をここに記載しておく『太田家古文書(年月日不明与左衛門金子算用状)』

(端裏ウハ書)

「ちやうしゆん まいる 与左」

五貫文ひたうけ取申候、

三百文ニてゑひ・かきかい候て、使物二百文 上下駄ちんニ至候、

一束六十ふしかつほ藤三方にて取候て使申候、

百文さけ ひこ二郎殿にてかい申、のまおや方衆へ使申候い上此分、

五両 殿へとおよそ申候、

二両 三人之御使衆へとおよそ申候、

ちやうしゆん まいる 与左衛門

10月25日

信長、本陣を急襲され敗走する。『信長公記』

同日午刻

薄暮の中、美濃大柿城(大垣)へ落ち延びる。『信長公記』

十月廿五日 信長 北伊勢より御馬を納られ 左ハ多藝山 茂りたる高山也、右手者入川足入多有て、茂りたる事不成大方、

『信長公記 巻六』より

(十月廿五日 信長 北伊勢より御馬を納められ 左は多芸山茂りたる高山なり。

右手は入川足入多く有りて、茂りたる事大方成らず。)

山下尓道一筋めくりまハつて莭所也、

(山下に道一筋廻り廻って節所なり。)

信長 のかせられしを見由、御跡へ河内之奴原、弓鉄炮尓て山ゝ先ゝへ移まハり、道之莭所を支へ、伊賀甲賀のよき射手の者共、馳來てさしつめ引つめ、散ゝ尓討たを春事、無際限雨つよく降て、鉄炮者互尓不入物也、

(信長退かれられしを見る由と、御後へ河内の奴原、弓鉄砲にて山々先々へ移り廻り、道の節所を支へ、伊賀甲賀の良き射手の者ども、馳せ来たりて差し詰め引き詰め、散々に討ち倒す事、際限無く、雨強く降りて、鉄砲は互いに入らずものなり。)

爰尓越前衆の内、毛屋猪介爰尓てハ支へ合可しこ尓てハ抑合、數度の働無比類、 信長公の一長 林新次郎残し被置數度追拂莭所のつまり尓てハ相支火花をちらし相戦、林新二郎 幷家子郎等枕をならへ討死也、

林與力尓 賀藤次郎左衛門と由者、尾張國久ゝ取合の内、爰ハと云時尓ハよき矢を仕候て、人々存知たる射手也、此度も先へ懸る武者をは射倒シ、林新二郎と一所尓討死名誉と云事愚也、

其日ハ午刻より及薄暮、以外風雨尓て下の人足等寒死候へき夜尓入て大柿城まて 御出 十月廿六日 岐阜御歸陣也、

(備考)

大雨の日を待った上で、織田本陣へ攻めかかったのか。

あるいは大湊衆参陣の報を受けた長島勢が、信長陣所を急襲したのかもしれない。

ここに、第二次と目される信長の長島攻めは失敗に終わった。

同日

塙直政、大湊衆に今川氏真の茶の湯道具を預かっているのではないかと詰問する旨の書状を発給。『大湊文書(伊勢市大湊町振興会所蔵)』

尚以道具之事、氏実被預候ハヽ、随其以代物可被召ニ、若非分なる儀にて其方ニ候ハヽ、又随其何之道ニも無理ニ可被召置候儀無之候、有様可被申候、此外不申候、

内々其筋目無事候、

急度申候、仍氏実茶湯道具当所在之事必定旨申ニ付て、津掃被遣候、有様ニ被申不被進付てハ、可為曲事由御意ニ候、具掃部可被申候、恐々謹言

十月廿五日 塙九郎左衛門尉

直政(花押)

大湊中

(書き下し文)

急度申し候。

仍って氏実(今川氏真)の茶の湯道具、当所在の事必定の旨、申すに付きて、津掃(津田一安)を遣わされ候。

有様に申さず、らされずに付きては、曲事 たるべき由の御意に候。

つぶさに掃部(津田一安)に申さるべく候。恐々謹言。

(中略)

尚以て道具の事、氏実(今川氏真)へ預けられ候はば、その随、代物を以て召さるべし。

もし非分なる儀にて、其の方に候はば、またその随、いずれの道にも無理に召し置からるべく候儀、これなく候。

有様を申さるべく候。

この他は申さず候。

内々その筋目無事に候。

(備考)

大湊の廻船衆は、関東や東海地方の衆とも浅からぬ縁があった。

特に大湊の豪商である角屋七郎次郎は、東国の北条氏・今川氏・武田氏との関係が深い。

信長が今川氏真の茶湯道具に目くじらを立てているのは、単に敵視からくるものなのだろうか。

氏真の茶の湯道具に関する詰問状は、同年9月20日付の塙直政書状『伊勢市大湊支所保管文書(九月二十日付塙直政奉書)』からはじまり、複数回同様の詰問状が北畠家からも発給されている。『大湊文書(十月二十九日付北畠家奉行人連署奉書)など』

10月26日

信長、岐阜に帰陣。『信長公記』

同日

羽柴秀吉被官の木下祐久、織田剣神社関係者と思われる人物へ書状を発給。『剣神社文書』

今日北庄へ罷通候事候、御用の事可承候、先度者御仕合能候て、満足仕候、我々仕合候事、御使莭可爲御物語候、又召仕候者無(遣カ)之候、御用可被仰付候、何かと申百姓以下於在之者可承候、則上使を可遣候、別而可致馳走旨御意候間、可御心安候、恐々謹言

天正元

十月廿六日 木下助左衛門尉

祐久(花押)

(宛所を欠く)

(書き下し文)

今日北ノ庄へ罷り通り候事に候。

御用の事承るべく候。

先度は御仕合能く候て、満足仕り候。

我々幸せに候事、御使節御物語たるべく候。

また召し仕り候はば、(これを遣し候?)。

御用を仰せ付けらるべく候。

何かと申し百姓以下これ在るに於いては承るべく候。

則ち上使を遣すべく候。

別して馳走致すべきの旨、御意に候間、御心安かるべく候。恐々謹言(以下略)

(備考)

本文書は宛所を欠くが、この時期の木下祐久の行動から、朝倉氏滅亡後の混乱により織田剣神社の所領が横領されていることに関係したものであろう。

さらに祐久は、来月11月3日と4日にも剣神社へ書状を発給している。『剣神社文書』

同日

石清水八幡宮で法楽和歌の会が催される。『御湯殿上日記 三十九』

廿六日、やわたの御ほうらくあそはす、なゐしところ御かくらまいらるゝ、めてたし、

10月27日

湯浅守盛、太田浄感(入道)と高部入道に宛て書状を発給。『太田家古文書』

(端裏捻封ウハ書)

「(墨引) 高部入道殿 湯賀

人々御中

太田入道殿 守盛」

御用事候者、可蒙仰候、懸御目可申上候へ共、かへつて御さうさたるへく候間、申置候、外無是候、

昨日大河内江めされ候まゝ参り候處ニ重而当郷御使ニ候、郷内御使へ申渡候、別之儀無是候、とうし舟・たからしんさう・蔵一しんさう、此三艘郷内へ被預置候、此由可申届之由、堅御意共候、態御使ニ罷越候、是ハ信長様御さしつ以如此候間、りやうしニ有ましき為如此候、郷内へも此由御心得所仰候、恐々謹言

十月廿七日 守盛(花押)

(書き下し文)

昨日大河内へ召され候まま参り候ところに、重ねて当郷の御使に候。

郷内御使へ申し渡し候。

別の儀これ無く候。

答志舟・たから新造・蔵一新造、この三艘を郷内へ預け置かれ候。

この由、申し届くべきの由、堅く御意共候。

わざと御使に罷り越し候。

これは信長様の御指図を以てかくの如くに候間、漁師に有る間敷き為、かくの如く候。

郷内へもこの由、御心得仰せるところに候。恐々謹言

十月二十七日 守盛(花押)

御用の事候はば、仰せ蒙るべく候。

御目に懸り申し上ぐべきと候へども、却って御造作たるべく候間、申し置き候。

ほかにこれ無く候。

(備考)

太田入道は勢州度会郡大湊の住人で、浄漢のことか。

『三重県史』によると、北畠具教父子が大河内城に召致され、答志舟・宝新造舟・蔵一新造舟・の三艘を郷内へ預け置くとの命令を伝えたもので、信長の指図によることも申し添えられたとある。

10月28日

安芸の毛利輝元、一色藤長(式部少輔殿)に宛て、足利義昭が信長を許容して帰洛することが、都鄙の安泰に繋がると諭す旨の書状を発給。『別本士林証文』

態令啓達候、抑御退座以來早々可致言上之處、冤角罷過非所存候、仍就御入洛之御儀、對信長申遣之候之條、於被成御許容者、可爲都鄙安泰之基候哉、御故實肝要候、次銀子三枚令進上候、猶安國寺・柳澤可被申述候、恐々謹言

十月廿八日 輝元(判)

一色式部少輔殿

御宿所

(書き下し文)

わざと啓達せしめ候。

そもそも御退座以来、早々言上致すべきのところ、とかく罷り過ぎ所存にあらず候。

仍って御入洛の御儀に就きて、信長に対しこれ申し遣わし候の条、御許容なさるるに於いては、都鄙安泰の基たるべきの候や。

御故実肝要に候。

次いで銀子三枚進上せしめ候。

猶安国寺(安国寺恵瓊)・柳澤(柳沢元政)申し述べらるべく候。恐々謹言(以下略)

同日

常陸の佐竹義重、下野の宇都宮広綱に助勢し壬生義雄を攻めて帰陣。

その旨を赤坂左馬助に伝える。『秋田藩採集文書 二十』

10月29日

北畠氏奉行人の山室教兼・同房兼が連署で大湊衆へ、今川氏真が角屋七郎次郎に預けた茶道具を厳しく改める旨の奉書を発給。『大湊文書(伊勢市大湊町振興会所蔵)』

就関東船上下之儀、従濃州条々被仰越候間、則自是被出使者候、然者、従氏実当郷廉屋七郎次郎許へ預物之儀、被相改候、悉可被食上之由、可被申付候、万一至及異儀者、濃州被仰含、即時ニ可被加御成敗候、委曲猶口上被仰出候由所候也、恐々謹言

十月廿九日 房兼(花押)

教兼(花押)

大湊中

(書き下し文)

関東上下船の儀に就きて、濃州よりの条々、仰せ越され候間、則ち、これより使者を出され候。

然らば、氏実(今川氏真)より当角屋七郎次郎の元へ預け物の儀、相改められ候。

悉く召し上げらるべきの由、申し付けらるべく候。

万一異議に及び至るは、濃州へ仰せ含められ、即時に御成敗加えらるべく候。

委曲、猶口上に仰せ出され候由のところに候なり。恐々謹言(以下略)

(備考)

どうやら本年10月25日付の塙直政書状『大湊文書』を受けても、大湊老分衆は放置していたようだ。

このたび北畠家の奉行人が、改めて織田家の意向を伝えたものである。

同日

六角氏の臣三雲成持、稲塚氏に感状を発給。『大宝神社文書(十月二十九日付三雲成持書状写)』

就今度忩劇令在城、昼夜苦労尤神妙候、仍為給恩、岩根大松・同新次郎ニ合力分領、家来石田矢銭、片山甚左衛門跡給田加、夏見、井本、同宝正房跡、綣村神主跡、以此内、都合五拾石之通、令扶持候、向後不可有相違候、弥無退屈、抽粉骨、於尤忠功者、猶以可加扶助条、無油断馳走肝要候、恐々謹言

天正元

十月廿九日 成持 判

稲塚殿

(書き下し文)

この度の忩劇につき在城せしめ、昼夜の苦労尤も神妙に候。

仍って給恩として、岩根大松・同新次郎に

(中略)

都合五十石の通り扶持せしめ候。

向後相違有るべからず候。

いよいよ退屈無く粉骨を抜きんで、忠功尤もに於いては、猶もって扶助加うるべきの条、油断無く馳走肝要に候。恐々謹言(以下略)

(備考)

これは三雲成持書状の写しである。

この度の忩劇とは、恐らく同年9月4日に近江鯰江城が落とされたことを指すのだろう。

本来は六角の殿様の感状があり、本状はその副状にあたるのかもしれない。

同日

石山本願寺の門跡顕如、幕臣の一色藤長(式部少輔殿)へ返書を送る。『顕如上人御書札案留』

御内書謹而拜見候、仍連々被仰出之趣不存疎意候、雖然不任心中儀者、不及是非候、随而御馬一疋虎鹿毛拜受、尤過當至極候、尙旨趣東老軒可被申入□(候カ)、宜預御披露候、恐々謹言

十月廿九日 ― ―

一色式部少輔殿

以上

(書き下し文)

御内書謹みて拝見候。

仍って連々仰せ出さるの趣き、疎意に存せず候。

然れども、心中に任せずの儀は、是非に及ばず候。

従って御馬一疋(虎鹿毛)拝受、尤も過当至極に候。

尚旨趣は東老軒申し入れらるべく候。

宜しく御披露に預かり候。恐々謹言(以下略)

(備考)

書状は内容の薄いものであるが、足利義昭の助力要請に対し、協力をしたいけれども今は難しいと述べている。

同年7月から8月にかけて、顕如は足利義昭の要請に応じて三好義継・松永久秀・三好康長の和睦を取り持っていたが、どうも事が上手く運ばなかったようである。『顕如上人御書札案留(七月八日付・同月二十一日付・八月二十日付)』

同日

越後の上杉謙信、河田長親(豊前守殿)に越中太田下郷の地を宛行う。『上杉家文書 四十三』

同日

上杉謙信、村田秀頼(忠右衛門尉)に越中太田上郷を宛行う。『上杉家文書 四十三』

10月30日

鳥屋尾満栄、大湊衆へ書状を発給。『太田家古文書』

(端裏ウハ書)

「(墨引) 鳥石

大湊衆 御報 満栄」

先日逗留中、種々御造作難申尽候、仍桑名表へ被差越候二艘之舟、一艘者九鬼方へ被預置候、今一艘者下野方へ被預候由候、雖然向後之儀、涯分申調可進之候、就其津田掃部其方郷内へ御伝之由被申候、関東へ舟一艘可差越之由候、若又便船も候者、其分にても済可申候哉、拙者罷越候ハヽ、以面可申談候、明後日二日、天気能候者、可罷越候、猶期其時候、恐々謹言

十月晦日 満栄(花押)

大湊衆 御報

(書き下し文)

「(墨引) 鳥石

大湊衆 御報 満栄」

先日逗留中、種々の御造作申し尽くし難く候。

仍って桑名表へ差し越され候二艘の舟、一艘は九鬼方へ預け置かれ候。

今一艘は下野方へ預けられ候由に候。

然れども向後の儀、涯分申し調いこれまいらすべく候。

それに就きて、津田掃部(津田一安)其方の郷内へ御伝えの由申され候。

関東へ舟一艘差越すべきの由に候。

もしまた便船も候はば、その分にても済み申すべく候や。

拙者罷り越し候はば、面を以て申し談ずべく候。

明後日二日、天気良きに候はば、罷り越すべく候。

なおその時を期し候。恐々謹言

十月晦日 満栄(花押)

大湊衆 御報

(備考)

鳥屋尾満栄は、織田家・北畠家国司家・大湊衆の間に立ち、苦しい取次の役を担っていた。

今回も満栄は、大湊衆に厳しく対処はしているが、「種々御造作をかけ感謝申す」と丁重な文言も見受けられる。

なお、信長は同月24日付で大湊廻船中に宛て、自らの署名をもって関東へ舟を出したいと書状を送っている。『伊勢市大湊支所保管文書』『伊勢古文書集 三下』『古文書集』

しかし、その理由は判然としない。

10月

信長、織田剣神社へ所領安堵・臨時課役の免除、および守護不入を認める旨の黒印状を発給。『剣神社文書 二(天正元年十月日付織田信長黒印状)』

織田剣大明神領・同末寺領幷坊領、同社家分田畠・山林等、任先規之□(旨カ)全可知行、此外不可有臨時之課役、次検断以下事、為寺社可相計之、然上者、於末代不可有相違之状如件、

天正元年十月日 信長(黒印)〇コノ黒印、紙背ニ捺ス、

寺社中

(書き下し文)

織田剣大明神領・同末寺並びに坊領、同社家分の田畠・山林等、千規の(旨カ)に任せて全く知行すべし。

このほか臨時の課役有るべからず。

次いで検断以下の事、寺社としてこれ相計らうべし。

然る上は、末代に於いて相違有るべからざるの状くだんの如し(以下略)

(備考)

織田剣神社は織田家のルーツとされる寺。

所領安堵・臨時の課役の免除に加えて、検断権をも認めるというかなり手厚い内容となっている。

10月

信長、伊勢専修寺へ禁制を発給。『専修寺文書 一(天正元年十月日付織田信長禁制)』

禁制 一身田無量寿寺幷門前

一、濫妨・狼藉之事、付、矢銭之事、

一、陣執、放火事、

一、伐採竹木、非分申懸事、付、諸伇事、

右条々、於違犯輩者、速可処厳科者也、仍下知如件、

天正元年十月日 (信長朱印)

(書き下し文)

禁制 一身田無量寿寺並びに門前

一、乱妨・狼藉の事。

付けたり、矢銭の事。

一、陣取り、放火の事。

一、竹木伐採、非分を申し懸くる事。

付けたり、諸役の事。

右の条々、違犯のともがらに於いては、速やかに厳科に処すべきものなり。

仍って下知くだんの如し。(以下略)

(備考)

伊勢専修寺は今日も三重県津市一身田に存在する真宗高田派の寺院。

嘉禄2年(1226)、親鸞が関東布教の際に止宿した下野国大内荘高田に創立されたのが下野専修寺。

その9世住職定顕の子である定慧が諸国を廻り、寛正5年(1467)に伊勢国一身田に無量寿(専修寺)を建て、これを本寺としたようだ。

文中の「一身田無量寿寺」はここからきているのだろう。

この禁制は織田軍と長島一揆の戦闘を受けてのものだろう。

10月

【参考】大湊船出船入途日記『太田家古文書』

(表紙)

「 多気様 信長様桑名へ

天正元年癸酉十月吉日

船上候入みち 老若(花押)」

十月三日

拾駄米 浜五郷より請取 使助六殿・金五郎殿・神社源左衛門殿

但四斗五升五合俵一つあり

かと屋七郎二郎船へ渡候分

四十貫二百五十文 舟かた十七人いゝ・もちい共ニ労のちん遣候

二石一斗四升 粮米・薪・みそ共ニ渡

与八郎舟ニ渡候分

卅五貫六百五十文 舟かた十五人かしき一人共ニ労ちん渡候

一石五斗 粮米四斗五升五合俵也

一斗三升五合 三俵米之たしニ渡候

一斗 かしき粮米ニ出

一斗二升 たき木

四升 みそ

合一石五斗三斗九升五合渡候

今一色屋源三郎舟渡分

三十五貫六百五十文舟かた十五人・かしき一人共ニ労のちん渡候

一石五斗三斗九升五合 粮米・薪・みそ共ニ渡候

小つかい之分

ニ貫文 九右殿へ鰹十連 御音信

一貫二百文 地下とし寄衆へさかて

三百文 細汲迄乗春路銭出

一俵三斗五升 米十月三日雑用入みち

四百文 ひた 小まヽヽニつかい候

(書き下し文)

(表紙)

「 多気様 信長様桑名へ

天正元年(1573)癸酉十月吉日

船上候入みち 老若(花押)」

十月三日

十駄米 浜五郷より請け取り (使 助六殿・金五郎殿・神社源左衛門殿)

但し四斗五升五合俵一つあり

かと屋七郎二郎船へ渡し候分

四十貫二百五十文 舟方十七人(飯・餅飯共に労の賃遣し候)

二石一斗四升 粮米・薪・味噌共に渡す

与八郎舟に渡し候分

三十五貫六百五十文 (舟方十五人斯しき一人共に労賃渡し候)

一石五斗 粮米(四斗五升五合俵なり)

一斗三升五合 三俵米の足しに渡し候

一斗 斯しき粮米に出す

一斗二升 薪

四升 みそ

合わせて一石五斗三斗九升五合を渡し候

今一色屋源三郎船への渡し分

三十五貫六百五十文(舟方十五人・斯しき一人共に労の賃渡し候)

一石五斗三斗九升五合 粮米・薪・味噌共に渡し候

小遣いの分

ニ貫文 九右(九鬼嘉隆)殿へ鰹十連 御音信

一貫二百文 地下年寄衆へ酒手

三百文 細汲(ほそくみ=地名)まで乗春(人名)路銭を出す

一俵三斗五升 米十月三日雑用入みち

四百文 ひた 細々使い候

(備考)

金と物の流れが見える気がしたので載せた。

信長、上洛して溜まった政務を執り行う

11月3日

羽柴秀吉被官の木下祐久(助左衛門)、織田剣神社や近隣の百姓中に書状を発給。『剣神社文書』

今度直訴訟申つミはん之儀、四ヶ村何も可被成御蔵納之旨ニ候、然者百姓中一人もちらさぬ様に可念入候へは、村之事□はし可仰付候旨、可被成其意候、頓而御下國ニて収納可被仰付候由候條、御年貢米こしらへ度可相傳候、前々通百姓も近所の者よひもとし可申候、恐々謹言

十一月三日 □□助左衛門

□□

□□村外介

吉安

かもん

つみはん百姓中

(書き下し文)

この度直訴訟申すつみはんの儀、四ヶ村いずれも御蔵納成さるべきの旨に候。

然らば百姓中一人も散らさぬ様に念入りすべきに候へば、村の事□はし仰せ付くべき候旨、その意を成さるべく候。

やがて御下国にて収納仰せ付けらるべき候由に候条、御年貢米こしらへたく相伝えるべく候。

前々の通り、百姓も近所の者も呼び戻し申すべく候。恐々謹言

(備考)

翻刻のみの確認のため、花押の有無は不明。

「直訴訟申しつ御判の儀」ではなく、恐らく「直訴訟申す”つみはん”の儀」なのだろう。

そうした名の惣中であろうか。

11月4日

羽柴秀吉被官の木下祐久(助左衛門)、織田剣神社へ判物を発給。『剣神社文書 四(十一月四日付木下祐久書状)』

将又下坂与三郎方・同作識へも折帋遣候、御社納肝要候、

対大明神領・同寺社領雖被成御朱印候、下々非分申懸候由候、前播へも申理候、御朱印之上者、不可有疎意之旨候、万一菟角申者有之者、可被仰越候、慥成墨付於無之者、為各不可有御承引候、恐々謹言、

霜月四日 木下助左衛門尉

祐久(花押)

織田大明神

寺社中

(書き下し文)

大明神領・同じく寺社領に対し、御朱印を成され候といえども、下々非分を申し懸け候由に候。

前播(前波吉継)へも申しことわり候。

御朱印の上は、疎意有るべからざるの旨に候。

万一とかく申す者これ有らば、仰せ越さるべく候。

確かなる墨付これ無きに於いては、おのおのとして御承引有るべからず候。

恐々謹言。

霜月四日 木下助左衛門尉

祐久(花押)

織田大明神

寺社中

はたまた、下坂与三郎方・同じく作職へも折紙を遣わし候。

御社納肝要に候。

(備考)

先の10月日付で織田剣神社に信長の判物が出されたが、現地ではこれを無視する動きがあったのだろう。

前播(前波吉継→桂田長俊)とは、朝倉氏滅亡後に新たに任命された越前守護代である。

朝倉氏滅亡後の混乱期であったため、桂田や織田家奉行の掟を無視する者が多かったと見える。

同日

甲斐の武田勝頼、天徳寺へ遠江や北条氏の情勢を伝える旨の書状を発給。『甲斐国史 百二十一附録三』

中初狩村百姓所藏 天德寺ハ佐野昌綱ノ弟ナリ、

就當口出馬、自正綱態預音問候、寔御入魂之至大慶候、德河楯籠候爲始濵松、在々所々民屋不殘一宇放火、稻も悉苅捨、每事達本意候、可御心安候、然者久野・懸川等之敵城爲可押詰、於佐夜郡築地利候、普請太略成就候間、籠置人數候ハゝ、可令歸陣候、随而出陣之砌、蟠龍齋著府候、内々敏可差返之處、相・佐和親之儀小田原へ申遣、回答相待候故、于今在滯候、氏政向關宿被及詰陣候歟、〇北條氏政、梁田晴助ヲ下總關宿城ニ圍ムコト、本年十二月五日ノ條ニ見ユ、

味方備之様子如何、承度候、恐々敬白

十一月四日 勝頼(花押)

天德寺 回章

(書き下し文)

中初狩村百姓所蔵 天徳寺は佐野昌綱の弟なり。

当口出馬に就きて、正綱よりわざと音問を預かり候。

誠に御昵懇の至り大慶に候。

徳川(徳川家康)が立て籠り候浜松を始めとして、在々所々・民屋を残らず一宇放火、稲も悉く刈り捨て、每事本意に達し候。

御心安かるべく候。

然らば久野・懸川等の敵城押し詰めるべくとして、佐夜郡に於いて地利を築き候。

普請大略成就に候間、人数を籠め置き候はば、帰陣せしむべく候。

従って、出陣のみぎり、(蟠龍斎著府候、 申し訳ありませんがここわかりません)

内々に敏く差し返すべきのところ、相・佐(北条・佐竹カ?)和親の儀、小田原へ申し遣し、回答を相待ち候ゆえ、今に在滞候。

氏政は関宿(下総国)に向い、詰陣に及ばれ候か。

(〇北條氏政、梁田晴助を下総関宿城ニ囲むこと、本年十二月五日の条に見ゆ)

味方備えの様子如何、承りたく候。恐々敬白(以下略)

(備考)

天徳寺は下野国か。

徳川と北条の情勢が記されているので載せることにした。

築城した付城は恐らく諏訪原城だろう。『松平記 六』『甲陽軍鑑 十九』『武徳編年集成 十三』など

築城が完了して間もなく帰陣したようだが、そこで石川家成の臣味岡市平が勝頼の狙撃を図るも未遂に終わった。『譜牒余録 後編二十四大御番九 森川下野守組』『完成重修譜家譜 千二百七』『甲陽軍鑑 十九』など

また、『三河物語 下』・『戸田本三河記』には池田喜平次という人物は、武田勢の「すくも田が原」陣所に忍び込み、勝頼の馬を盗もうとして捕らえられたとする他の史料にはない記述がある。

11月5日

大湊老分衆、鳥屋尾満栄(石見守殿)と津田一安(掃部助殿)へ宛て、角屋が今川氏真の茶道具を預かっていた件の申し開きを行う。『大湊文書(伊勢市大湊町振興会所蔵)』

角屋七郎次郎許へ御尋物之儀、申付候処、彼御預ヶ物之儀者秋中、 (闕字)氏実様江送申、其上七郎二郎儀も(此一儀付 右脇に小さく)、十日以前ニ浜松へ罷下候由、親ニ(之 右脇に小さく)ても七郎左衛門尉申事候、幷浜松より御道具下候へ由之書状、為御披見懸御目候、塙九郎左衛門尉殿へも御報可申上候へ共、此之趣可預御心得候、以上

天正元

十一月五日 老分

津田掃部助殿

鳥屋尾石見守殿

(書き下し文)

角屋七郎次郎の元へ御尋ね物の儀、申し付け候ところ、かの御預け物の儀は秋中、 (闕字)氏実様(今川氏真)へ送り申し、その上、七郎二郎(角屋七郎次郎)儀も、この一儀に付き、十日以前に浜松へ罷り下り候由、親にしても七郎左衛門尉申す事に候。

並びに、浜松より御道具下し候へ由の書状、御披見のため、御目に懸り候。

塙九郎左衛門尉殿(塙直政)へも御報申上ぐべく候へども、この趣き、御心得を預かるべく候。以上

天正元年

十一月五日 老分

津田掃部助殿(津田一安)

鳥屋尾石見守殿(鳥屋尾満栄)

(備考)

織田がたびたび詰問していた今川氏真の茶道具の件について、大湊衆がようやく返答を返してきた。

それによると、角屋は例の預かり物をすでに秋中の時点で浜松へ送り返した。

その上で、角屋も十日ほど前に浜松へ罷り下ってここにはいない。

とのことである。

大湊衆はこの返答を以て、事件の幕引きを図ろうとしたのだろう。

同日

足利義昭、堺淡輪を経て紀伊国由良寺に入る。『年代記抄節』『公卿補任 五十』

十一月五日、武家若江ヨリ泉堺へ御出、御迎ニ木下藤吉郎以下參向間、又紀伊國へ御越之由申候、由良寺ト云寺ニ御座、

『年代記抄節』より

11月7日

信長、安芸の小早川隆景(左衛門佐殿)へ祝儀の返礼を述べる旨の書状を発給。『小早川家文書 一』

(端裏切封)

「(墨引)」

朝倉義景・浅井父子討果、北国属平均ニ付而、為祝儀太刀一腰金・馬一疋送給候、本懐之至候、遠路早々承候、懇慮候、令上洛之条、毎事従京都可申述候、恐々謹言

十一月七日 信長(花押)

小早川左衛門佐殿

(切封ウハ書)

「小早川左衛門佐殿 信長」

(書き下し文)

朝倉義景・浅井父子を討ち果たし、北国平均に属するに付きて、祝儀として太刀一腰(金)・馬一疋送り給い候。

本懐の至りに候。

遠路早々承り候。

懇慮に候。

上洛せしむるの条、毎事京都より申し述ぶべく候。恐々謹言(以下略)

(備考)

この年の8~9月にかけて、信長は朝倉義景・浅井長政を相次いで滅ぼし、北国の玄関口を平定した。

これを受けて安芸の小早川隆景は、金覆輪の太刀一腰と馬一疋を信長へ贈る。(送給候)

これはその返礼として送った書状である。

同日

羽柴秀吉(藤吉郎)と武井夕庵(尓云)、小早川隆景(左衛門佐殿)へ副状を発給。『小早川家文書(十一月七日付羽柴秀吉・武井夕庵連署副状)』

(端裏切封)

「(墨引)」

北国之儀、被任存分付而、早々被仰越候、御懇之至、畏存之由候、在洛之条、切々可被仰通候事、所希候、猶以遠路示預候、大切存之由候、可得御意候、恐惶謹言

十一月七日 尓云(花押)

秀吉(花押)

小早川左衛門佐殿

御報

(折封ウハ書)

「 羽柴藤吉郎

夕庵

秀吉

小早川左衛門佐殿

御報」

(書き下し文)

北国の儀、存分に任せらるるに付きて、早々仰せ越され候。

御懇ろの至り、畏み存ずるの由に候。

在洛の条、切々仰せ通ぜらるべく候事、乞い願う所にて候。

尚もって遠路を示し預かり候。

大切に存ずるの由にて候。

御意を得るべく候。恐惶謹言(以下略)

(備考)

同日付で小早川隆景へ発給された信長書状の副状である。

当時、足利義昭を追放して間もない織田氏にとって、極力毛利氏を味方として繋ぎ止めておきたかったのだろう。

本状からも副状からも非常に丁重な書札礼が見てとれる。

同日

正親町天皇、近江西教寺門跡の真源に綸旨を発給。『勧修寺文書 一上』

(包紙ウハ書)

「法勝寺之綸旨一通

上人之綸旨三通」〇本包紙ハ、本文書他三通ノ綸旨寫ノ包紙ニカヽル、

宜奉祈天下泰平・國家安全、寶祚長久者、天氣如此、仍執達如件、

天正元年十一月七日 左少辯(花押)

眞源上人御房

(書き下し文)

(包紙ウハ書)

「法勝寺の綸旨一通

上人の綸旨三通」〇本包紙は、本文書他三通の綸旨写の包紙にかかる。

宜しく祈り奉る。

天下泰平・国家安全、宝祚長久。

てえれば、天気かくの如し。

仍って執達くだんの如し。

天正元年(1573)十一月七日 左少弁(中御門宜教)(花押)

真源上人御房

11月10日

信長、岐阜より上洛する。『公卿補任 五十』『孝親公記』『御湯殿上日記』『年代記抄節』

十一月

『孝親公記』より抜粋

九日、天晴、今日大樹若君御上洛、従濃州御上洛云々、

(九日 天晴 今日大樹(公方)若君御上洛。濃州より御上洛云々)

十日、天晴、信長今日従江州上洛、

(十日 天晴 信長、今日江州より上洛)

(備考)

『信長公記』には信長上洛が11月4日とあるが、当サイトでは10日説を採用した。

『御湯殿上日記 三十九』には、「九日、ことなる事なし、のふながのふる、」とあるが、足利義昭嫡子の若君様が9日に上洛したのと混同したのだろう。

(推定天正元年)11月12日

信長、長岡藤孝(兵部大輔殿)から届いた進物を喜び、返礼の書状を発給。『細川家文書 二』

淀鯉五到来、取乱之時分、懇情喜悦候、猶見参候時、可申候也、

十一月十二日 信長(黒印)

長岡兵部大輔殿

(書き下し文)

淀の鯉五到来、取り乱るるの時分、懇情喜悦に候。

猶見参候時に、申すべく候なり。(以下略)

(備考)

本年7月10日付で信長は細川藤孝に長岡の地を安堵した。

その後まもなく藤孝は、姓を「長岡」と改める。『有吉家代々覚書』

信長印判の形状を考慮し、この時代の11月12日時点で「取乱」と表現される事態はこの年次だろうか。

「猶見参候時」は、信長自身は京都にいるが、藤孝はいなかったと仮定すると一応の説明がつく。

同日

木下祐久(助左衛門尉)・三沢秀次(少兵衛尉)・津田元嘉(九郎次郎)が連署で越前の橋本三郎左衛門に年貢・諸成物等の支払いを督促。『橋本文書(福井県南条郡誌)』

其方本知被成御朱印上者、任当知行之旨、年貢・諸□(成カ)物等、可有収納候、若百姓等於難渋者、急度可申付由候、恐々謹言、

天正元

十一月十二日

津田九郎次郎

元嘉(花押)

三沢少兵衛尉

木下助左衛門尉

祐久(花押)

橋本三郎左衛門尉殿

(書き下し文)

其の方本知御朱印を成さるるの上は、当知行の旨に任せて、年貢・諸□(成カ)物等を、収納有るべく候。

もし百姓等難渋に於いては、急度申し付くべき由に候。恐々謹言(以下略)

(備考)

この文書は、先月10月8日付織田信長朱印状『橋本文書(福井県南条郡誌)』を受けてのもので、何らかの事情により、橋本三郎左衛門が年貢等の諸成物の支払いが滞ったことで発給されたものだと思われる。

木下祐久は木下秀吉の奉行、三沢少兵衛尉は明智光秀の奉行、津田元嘉は滝川一益の奉行である。

信長の朝倉氏討伐後も、この3名は越前に留まって残務処理にあたっていた。(織田信長の年表ちょっと詳しめ 朝倉・浅井家滅亡-9月5日付西福寺宛書状を参照。)

なお、明智光秀被官の溝尾茂朝(庄兵衛)のモデルは、この三沢秀次(少兵衛尉)ではないかとする説もある。

同日

足利義昭、曽我助乗(兵庫頭)に感状を発給。『古今消息集 一』

今度城都槇島巳來遂籠城、至于若江・堺津所々令供奉、感悦不浅、本意之上可恩賞、彌可抽忠莭事肝要候也、

霊陽院殿ヨリ、元亀ノ比、

十一月十二日 御判

曾我兵庫頭とのへ

(書き下し文)

この度城都槇島以来籠城を遂げ、若江・堺津に至りて所々を供奉せしめ、感悦浅からず。

本意の上恩賞すべし。

いよいよ忠節を抜きんでるべき事肝要に候なり。

霊陽院殿(足利義昭)ヨリ、元亀ノ頃、

十一月十二日 御判

曾我兵庫頭(助乗)とのへ

河内若江城落城 三好義継自刃す

11月13日

信長、和泉国引接寺へ朱印状を発給。『正法寺文書』『堺市史 資料編』

当寺陣取並寄宿之事、永令免許畢、不可有相違之状如件、

天正元

十一月十三日 信長(朱印)

堺津

引接寺

(書き下し文)

当寺陣取り並びに寄宿の事、永く免許せしめおわんぬ。

相違有るべからざるの状くだんの如し(以下略)

同日

長岡藤孝・丹羽長秀(五郎左衛門)・佐久間信盛(右衛門尉)ら、三好義継に与する貝塚城を攻撃。

籠城したのは三好帯刀と同弓之助率いる500余りの手勢。

長岡藤孝被官の松井康之の活躍により、同城は落城する。

信長、松井康之を召し出し、軍功を労う。『松井家譜 一』

一、同年十一月、信長公御入洛、三好方を御攻可被成旨ニ而、攝津・河内兩國之間江御出軍、幽齋様茂御出陣ニ付、松井康之御供仕候、三好左京太夫(大、下同ジ)河州若江ニ在城仕、貝塚之砦ニ一族三好帯刀・同弓之助、士卒五百餘人差添入置防候を、同月十三日、幽齋様・丹羽五郎左衛門長秀・佐久間右衛門尉信盛等被差向處、幽齋様御人數を被進、貝塚之要害江被押寄、康之下知仕、城戸逆茂木を引除、外郭を押破、先登仕候付、何れ茂相續乗入、敵を討取申候、此勢ニ總軍攻入候故、三好帯刀・同弓之助防戦難叶自殺仕候、康之儀、信長公御前江被召出、蒙御感賞申候、同十六日、信長公若江城被攻落、三好左京太夫自殺仕候、今年幽齋様、河内國所々二御出陣、康之儀茂御供仕、相働申候、

(書き下し文)

一、同年十一月、信長公御入洛。

三好方を御攻め成さるべき旨にて、摂津・河内両国の間へ御出軍。

幽斎(長岡藤孝)様も御出陣につき、松井康之御供仕り候。

三好左京大夫(三好義継)河州若江に在城仕り、貝塚の砦に一族三好帯刀・同弓之助、士卒五百余人差し添えて入れ置き防ぎ候を、同月十三日、幽斎様・丹羽五郎左衛門長秀・佐久間右衛門尉信盛等差し向かわさるところ、幽斎様御人数を進められ、貝塚の要害へ押し寄せらる。

康之下知を仕り、城戸逆茂木を引除け、外郭を押し破り、先に登り仕り候に付き、何れも相続いて乗り入れ、敵を討ち取り申し候。

この勢に総軍が攻め入れ候ゆえ、三好帯刀・同弓之助は防戦叶い難しと自殺仕り候。

康之儀、信長公の御前へ召し出され、御感賞を蒙り申し候。

同十六日、信長公若江城を攻め落とされ、三好左京大夫自殺仕り候。

今年幽斎様、河内国の所々に御出陣、康之儀も御供仕り、相働き申し候。

(備考)

これを裏付ける史料はほかに『細川家記』がある。

しかし、こちらは元亀元年とするなど誤りがある上に、明智軍記の引用と思われる箇所がある。

また、『増補筒井家記』には三好義継に従って若江城で奮戦する三好帯刀・同弓之助の姿があり、矛盾が見られる。

同月16日付で、佐久間信盛が河内国の真観寺・安楽寺へ発給した禁制が遺されていることからも、信憑性があるとみて良いのかもしれない。『真観寺文書 一』

11月14日

信長、禁裏と誠仁親王へ鶉・蜜柑・緞子などを献上。『御湯殿上日記 三十九』

十四日、のふながより、うつらのさほ一・ミつかんのひけこ五進上申、御かたの御所へもミつかんのこ五まいらせ、つかゐむらゐミんふさたかつまいりて、とんすたふ、御つかいなかハし、ミつかん大しやう寺殿・おか殿・たけのうち殿・とんけいゐんと(の脱カ)へまいらせらるゝ、

(書き下し文)

十四日、信長より、鶉のさほ(?)一・蜜柑のひけこ(?)五進上申し、御方(誠仁親王)の御所へも、蜜柑のこ五まいらせ、使村井民部少輔貞勝参りて、緞子十を御使なかはし(長橋局?)、蜜柑を大聖寺殿・おか殿・たけのうち殿・曇華院殿(曇華院聖秀女王)へ進せらるる。

同日

甲斐の武田勝頼、赤見昌泰(七郎右衛門尉)に信州の所領を宛行う。『赤見文書』

11月15日

北畠具豊(信長二男)、伊勢皇大神宮御師の福島左京亮の跡職を、二男鍋次郎に継がせる旨を諒承。『福島家古文書』

(端裏ウハ書)

「北監物殿 具豊」

福嶋一跡之儀、其方之息子鍋次郎に一円被成御扶持候、然者、同名被官・寺庵・家来等迄可為如先々候、此上彼面々其之御扶持に被召置候段、不可有之候、御領常(掌カ)上者、彼一跡永代不可有相違候所也、恐々謹言

天正元年癸酉霜月十五日 具豊(花押)

北監物殿

(書き下し文)

(前略)

福嶋一職の儀、其の方の息子鍋次郎に一円御扶持成され候。

然らば、同名被官・寺庵・家来等まで、先々の如くたるべく候。

この上、かの面々その御扶持に召し置かれ候段、これ有るべからず候。

御諒承の上は、かの一職、永代相違有るべからず候ところなり。恐々謹言(以下略)

(備考)

この件は伊勢神宮御師の北監物大夫が申請していたようだ。

しかし、その後紆余曲折があったと見え、鍋次郎の福島家継承が信長より直接承認されたのは、天正5年(1577)6月24日のことである。『伊勢古文書集』

『織田信長人名辞典(吉川弘文館 1995)』によると、福島左京亮跡職について、他より継承権の訴えが二度あり、最後織田信雄(北畠具豊)が天正8年(1580)2月23日付で、再び鍋次郎の継承を承認しているとある。『福島家古文書』

なお、福島左京亮を成敗したのは北畠具教である。『福島家古文書』ほか

同日

北畠具豊、山田三方寄合衆へ、福島跡職の件について、従来通りとする旨を通達。『福島文書』

(端裏ウハ書)

「山田三方中 具豊」

急度被仰出候、福嶋一跡之儀、為同名親類 (闕字)両御所様江被進候、然者、北監物子鍋次郎に被成御扶持候段、 (闕字)両御所様御同前に被成御意得候、山田三方寄合等可為如先々候由所也、恐々謹言

天正元年癸酉霜月十五日 具豊(花押)

山田三方中

(書き下し文)

急度仰せ出され候。

福嶋一跡の儀、同名親類のため、 (闕字)両御所様へまいらせられ候。

然らば、北監物の子鍋次郎に、御扶持なされ候段、(闕字)両御所様御同前に御意を得成なされ候。

山田三方寄合等、前々の如くたるべく候由のところなり。恐々謹言(以下略)

(備考)

御両所様とは、本所の北畠具房と、その父である大御所の北畠具教である。

信長二男である北畠具豊は、山田三方寄合へも、北監物跡職の件を通達した。

同日

甲斐の武田勝頼、和田河内守に遠江土橋郷三十貫の地を宛行う。『和田文書』

同日

この日は皆既月食だったようだ。『御湯殿上日記 三十九』『本朝統暦 十一』

十五日、月しよくにて、御所つゝミあり、『御湯殿上日記』

十一小、十四夜望、寅三、月蝕皆既、丑二、丑二、卯四『本朝統暦』

11月16日

信長、禁裏と誠仁親王へかん(巻?)・鯉を献上する。『御湯殿上日記 三十九』

十六日、雪ふる、のふなかより、かん二・こい三しん上、御かたの御所へもかん一・こい二まいらせ候、

(十六日、雪降る。信長より巻(?)二・鯉三進上、御方(誠仁親王)の御所へも巻(?)一・鯉二まいらせ候。)

同日

三好義継被官の若江三人衆(多羅尾綱知・池田教正・野間長前)が内応。

家宰の金山駿河を生害させ、織田勢を城内に引き入れる。

佐久間信盛らの攻撃により、河内若江城落城。

三好義継、自害する。『信長公記 巻六』『公卿補任 五十』『年代記抄節』『東寺光明講過去帳』『細川家記 二』『松井家譜 一』『増補筒井家記』など

享年25。

『信長公記 巻六』三好左京大夫謀叛の事より

霜月四日 信長 御上洛、二條妙覺寺御寄宿、三好左京大夫殿非儀を被相構、依而、家老の衆 多羅尾右近・池田丹後守・野間佐吉兩三人企別心、金山駿河守萬端一人之任覺悟候の間、 金山駿河を生害させ、 佐久間右衛門を引入、天主の下迚攻□候處、難叶思食、御女房衆御息達皆さし殺切て、出餘多之者尓手を負せ、其後左京太夫殿腹十文字尓切、無比類御働、哀成有様也、御相伴人數、 那須久右衛門・ 岡飛騨守・ 江川 右三人追腹仕、名誉之次第此莭也、若江の城、兩三人御忠節尓付て、あつけ被置、

十月二日(ママ) 信長公岐阜尓至て御歸城候也、

(霜月四日。

信長御上洛。

二条妙覚寺御寄宿、三好左京大夫(三好義継)殿非儀を相構えられる。

依って、家老の衆多羅尾右近(多羅尾綱知)・池田丹後守(池田教正)・野間佐吉(野間長前)両三人別心を企て、金山駿河守万端一人の覚悟に任せ候の間、金山駿河を生害させ、佐久間右衛門(佐久間信盛)を引き入れ、天主の下まで攻め□候ところ、叶い難しと思し食し、御女房衆・御息達を皆さし殺し切りて、出余多の者に手を負わせ、その後左京太夫(三好義継)殿腹十文字に切り、比類無き御働き、哀れ成る有り様なり。

御相伴の人数で、那須久右衛門・岡飛騨守・江川、 右三人が追い腹を仕り、名誉の次第、この節なり。

若江の城、両三人御忠節に付きて、預け置かる。

十月二日(ママ)(十二月二日カ) 信長公岐阜に至りて御帰城候なり。

[参考]『増補筒井家記』

筒井順慶の手勢五千の盛り具合に加え、松永久秀が謀臣であるかのような旧説が目立つが、武将の詳細や高屋城の三好康長の救援を抑えるための作戦等、他の史料にはない詳細な記述があるので載せることにした。

しかし、『松井家譜』とは全く相容れない記述もあり、信憑性は乏しい。

信長公、當秋、義昭公ト一戦ノ期、三好左京大夫義繼カ、公ヲ怨敵トセズシテ、却テ介抱セシヲ怒り惡ミ、降臣ノ和州信貴城主松永弾正少弼久秀ニ謀ラルヽニ、久秀ハ舊主ノ恩ヲ忘レ、却テ信長公へ返忠セシメ、同十一月十四日、義繼カ重臣金山駿河守ヲ殺ス、従是若江大ニ騒動セリ、於是、織田源五郎長益、明智日向守光秀・長岡兵部大輔藤孝等一萬餘人ハ、平潟ニ於テ、大坂門跡ヲ押へ、織田上野介信包・瀧川左近一益・關安藝守一政五千餘人ハ高屋口ニ於テ、三好山城守康長入道笑岩ヲ押ヘ、信長公ハ、佐久間右衛門尉長盛(信盛の誤記と思われる)・柴田修理亮勝家・丹羽五郎左衛門尉長秀・伊賀伊賀守・氏家左京亮・稲葉伊豫入道一鐵・蜂屋兵庫頭頼隆等二萬餘人、筒井順慶法印五千餘人ヲ先導トシ、同月十六日、河州若江へ發向ス、松永久秀子息右金吾久通五千餘人ニテ加リ來リ案内タリ、左京大夫義繼ハ四千餘人ニテ籠城シ、堅固ニ防戦セシカトモ、多羅尾・池田・野間等佐久間カ勢ヲ己カ持口二ノ郭ニ打出タリ、佐久間カ陳、多羅尾・池田・野間等、面ヲ強クモ打出、信長公ヘノ忠功ニ備ヘント、六百餘人抜連テカヽリケレハ、義繼馬懸出シテ云ク、大トヤ云ン、虫トヤ云ン、昨日迄膝行セシ奴原カ、大奸ノ松永ニスヽメラレ、我ニ向テ弓曳ンソ優シケレ、日比ノ手竝ハ知リツラン、己等カ首ヲ我矛先ニ懸テ見セントテ、眞先懸テ切詰ケレハ、多羅尾等ノ三士、流石主人ナレハ、臆シテヤ有ケン、平日ノ武者ニモ不似、百餘人討レ、貝吹テ佐久間カ陳へ逃込シヲ、義繼猶追詰テ、佐久間カ備ヘモ共ニ追崩シケレハ、松永父子五千餘人ニテ入替リ、義繼カ小勢ヲ引裏ミテソ攻ニケル、義繼尚騒ズ、馬懸直シ大音擧テ、今更ニ云ンモ新シケレトモ、汝人面獣心ナカラ、能々我カ云ヲ聞、故修理大夫ノ大恩ヲ蒙り、奴碑ヨリ出テヽ數ヶ城ノ主トナリナカラ、伯父安宅攝津守冬康ヲ讒害シ、家兄三好河内守義興ヲ毒殺シ、我カ幼年ヲ勤メテ、公方義輝公を弑シ奉リ、今叉時世ノ勢ヲ見テ、信長ニ属スト云トモ、看ヨヤ天罰ノ循環テ五年カ内ニハ、爲信長ニ家ヲ滅亡セン事必定也、我討死ノ後、霊魂慥ニ汝カ狂死ヲ見ント呼ハツテ、五百餘人ヲ魚鱗ニナシテ、松永父子ニ目ヲ掛テ、三好帯刀・同弓之助・那須久右衛門・山口六郎四郎・岡飛騨守・小寺近江守・野口近江守等、我先ニト進シカハ、サシモ勇士ノ松永父子主命ニヤ恐レケン、散々ニ懸亂サレ、二百餘人討レ、三百餘人手課テ敗レケレハ、三好方五十餘人討レケリ、三番ニ筒井順慶五千餘人ニテ入替リ戦ケルニ、義繼又臆セス切込メハ、島左近・松原右衛門尉・飯田甚次郎・同三次郎・井上十郎大夫・小泉四郎左衛門ナトヽ云勇士等ト、鐵花ヲ散シテ戦ヒケレハ、三好方二百餘人討レ、手課百餘人ニ及ヘハ、勢ヒ盡テ、場内へ曳テ入、筒井方モ百餘人討レ、二百人手課シカハ、兵疲レテ付入ル事モセサリケリ、同十六日ノ暁、信長公ノ勇士、伊賀・氏家・稲葉・蜂屋等、先陳ニカハリ、四方ヨリ押寄テ、鯨波ヲ擧シカトモ、昨ヨリ三好カ働キニコソ、左右ナク場内ヘハ攻入サリケリ、義繼モ昨日ノ軍ニ戦ヒ疲レ、殊ニ筒井カ勢ニ従兵トモ残リ少ニ討ナサレ、或ハ手課、其身モ三ヶ所迄手課ヌレハ、又出テヽ防き戦フニ力盡テ、ヨシヤ三好家の武運モ今日迄ナリト、三好帯刀・同弓之助命シテ、妻子ヲ死ヲスヽメシム、義繼カ室ハ、公方義輝公ノ妹ナリシカ、此由ヲ聞玉ヒテ云ク、往シ永禄八年、左京兆松永ニ心惑サレテ、光源院殿他界在シヨリ、一日モ強而夫ニ席ヲ送リヌレハ、今ハ心ノ望モ足リヌ、兩人ノ子トモニ可然可計トテ、廿九歳ニシテ自ラ刀ニ伏し玉ヘハ、帯刀泪ナカラニ介錯シ、侍女十五人モ同ク刀ニ貫ケリ、京兆カ長子某十四歳ニテ、イサキヨク生害スレハ、那須久右衛門介錯ス、九歳ノ女子ト五歳ノ末子ハ、乳夫カヒゝヽ敷介抱シ、何クトモナク落失ヌ、其日未ノ刻ニ、義繼三十九歳ニシテ切腹スレハ、山口六郎介錯ス(ママ)自殺ス、帯刀・弓之助・那須・岡・小寺・野口等ヲ始トシ、五十餘人指違ヘテゾ死ニケリ、若江ノ城ヲ多羅尾右近・池田丹後・野間佐吉等ニ在番サセテ、極月朔日ニ信長ハ京迄歸陳マシゝゝケリ、

※舊(旧)、竝(並)、擧(挙)、盡(尽)

(書き下し文)

信長公、当秋、義昭公と一戦の期、三好左京大夫義継が、公を怨敵とせずして、かえって介抱せしを怒り憎み、降臣の和州信貴城主松永弾正少弼久秀に謀らるるに、久秀は旧主の恩を忘れ、かえって信長公へ返忠せしめ、同十一月十四日、義継が重臣金山駿河守(金山信貞)を殺す。

これにより若江大いに騒動せり。

これに於いて、織田源五郎長益、明智日向守光秀・長岡兵部大輔藤孝等一万余人は、平潟(枚方カ)に於いて、大坂門跡(本願寺顕如)を押さえ、織田上野介信包・瀧川左近一益・関一政五千余人は高屋口に於いて、三好山城守康長入道笑岩を押さえ、信長公ハ、佐久間右衛門尉信盛・柴田修理亮勝家・丹羽五郎左衛門尉長秀・伊賀伊賀守(安藤守就)・氏家左京亮(氏家直昌)・稲葉伊予入道一鉄・蜂屋兵庫頭頼隆等二万余人、筒井順慶法印五千余人を先導とし、同月十六日、河州若江へ発向す。

松永久秀の子息右金吾久通五千余人にて加わり来て案内たり。

左京大夫義継は四千余人にて籠城し、堅固に防戦せしがとも、多羅尾・池田・野間等、佐久間が勢を己が持ち口の二ノ郭に打出たり。

(中略)

両人の子供に然るべきに計らうべしとて、二十九歳にして自ら刀に伏し給へば、帯刀涙ながらに介錯し、侍女十五人も同じく刀に貫けり。

京兆(三好義継)が長子某十四歳にて、潔く生害すれば、那須久右衛門介錯す。

九歳の女子と五歳の末子は、乳母が甲斐甲斐しく介抱し、何くともなく落ち失せぬ。

その日未の刻に、義継三十九歳にして切腹すれば、山口六郎介錯ス(ママ)自殺ス。

帯刀・弓之助・那須・岡・小寺・野口等ヲ始めとし、五十余人刺し違へてぞ死にけり。

若江ノ城を多羅尾右近・池田丹後・野間佐吉等に在番させて、極月(十二月)一日ニ信長は京まで帰陣ましましけり。

三好義継(1549~1573)

十河一存の子。

三好長慶の養子となり宗家の当主となるも、家中が割れて松永久秀とともに三人衆らと争う。

足利義昭・織田信長に従い、若江城を中心とする河内半国を与えられた。

義昭の妹を娶り強固な繋がりを築くも、阿波三好衆との和睦、和田氏の高槻城攻略、木津城の包囲、畠山氏の高屋城攻略、細川信良(昭元)の中島城攻撃など、義昭・信長にとって好ましくない行動をとり続けた。

これらの活動は、必ずしも反幕府・反信長とは言い切れないようであるが、元亀3年(1572)4月に安見新七郎の河内交野城を松永久秀とともに攻めたことによって、敵性が顕わになる。

この時は織田軍・幕府軍が共同して交野城を救援したため事なきを得たが、同年8月~12月にかけて細川信良(昭元)の中島城を攻め降す。

やがて信長と義昭との対立が修復不能な状態まで悪化すると、久秀とともに義昭に同心。

義昭は本願寺を介して三好義継-三好康長-松永久秀間を和解させ、信長と対抗しようと画するも不調に終わったようである。

連携がうまく取れなかったためなのか、義継と久秀は将軍義昭の救援に派兵できなかった。

京を追放された義昭は枇杷荘に移り、間もなく若江城に入った。

再起を図る義昭はそこで毛利氏と頻繁に通交し、佐久間信盛ら織田勢の侵攻を招く。

義昭は城を脱して堺、さらに紀州由良へと逃れるが、義継は若江城に籠城し信長との徹底抗戦を決意。

三家老に内応される結果となるも、妻子を殺害した後、猛然と敵へ切り掛かり、十文字に腹を切って壮絶な最期を遂げた。

この頃

三好義継の首級が京都にいる信長の元へと送られる。『年代記』

11月16日

信長、京都真如堂へ所領・課役等を安堵する朱印状を発給。『真正極楽寺文書』

真如堂当知行分東山堂領幷西岡知徳庵道場分所々散在、去永禄十二年正月相究任朱印之旨、永可有寺納、非分課役、寄宿等、如近年除之状如件

天正元

十一月十六日 信長(朱印)

真如堂

三位公

(書き下し文)

真如堂当知行分東山の堂領並びに西岡知徳庵道場分所々散在、去永禄十二年(1569)正月に相究むる朱印の旨に任せ、永く寺納あるべし。

非分の課役、寄宿等、近年の如く除くの状くだんの如し(以下略)

(備考)

京都に存在する真正極楽寺は天台宗の寺院。

極楽寺の本堂が真如堂である。

永観2年(984)に一条天皇の生母の発願で戒算が開き、正暦五年(994)に一条天皇が本堂を建て勅願寺としたようだ。

足利義昭の新邸が築かれるに際し、永禄12年(1569)2月30日に一条通北へ移転。

文中に「去永禄十二年正月に相究むる朱印」とあるのは、永禄12年(1569)正月26日付で発給された信長の朱印状のこと。

(書き下し文)

真如堂当屋敷、元の如く御殿に立てらるるの間、替地として一条の西一所(四丁町)の事、御寄進の条、本堂以下再興あるべく候。

仍って堂領所々の散在、御代々の御判の旨に任せて、相違あるべからず。

並びに西岡の内、知徳庵、同道場分、新吾寄附の間、寺納あるべし。

非分の課役、寄宿は停止せらるるの状くだんの如し(以下略)

つまり、永禄12年の朱印状は、真如堂の屋敷はもとのように公方の御殿が建てられるので、替地として一条の西の四丁町を寄進するから、そこに本堂以下の伽藍を再興せよ。

堂領の所々の散在地は、先例の通りに安堵する。

並びに西岡の内、知徳庵とその道場分は新しい御寄附であるから寺納せよ。

非分の課役と寄宿は禁止するといった内容。

今回(天正元年11月16日付)の朱印状は、それを再確認するものであろう。

なお、明智光秀家臣の斎藤利三は、同寺に葬られている。

極楽寺は豊臣秀吉の時代に再移転されることになるが、今日も一条通北には元真如堂町の地名が残されている。

同日

佐久間信盛(右衛門尉)、河内国の真観寺・安楽寺に禁制を下す。『真観寺文書 一』

亀井

眞観寺幷門前

郡川

安樂寺幷門前

當手軍勢亂妨・狼籍・陣取・放火、付、伐採山林竹木事、堅令停止訖、若違犯之輩於在之者、速可加成敗者也、仍下知如件

天正元年十一月十六日

右衛門尉(花押)

(書き下し文)

(前略)

当手軍勢乱妨・狼藉・陣取り・放火、付けたり、山林・竹木伐採の事、堅く停止せしめおわんぬ。

若し違犯のともがらこれ在るに於いては、速やかに成敗加うるべくものなり。

仍って下知くだんの如し(以下略)

(備考)

三好義継討伐に関するものだろう。

11月19日

信長、禁裏と誠仁親王に進物を贈る。『御湯殿上日記 三十九』

あんこのとうのつくり物のたい一進上申、のふなかより八わたのつくり物二しん上申、たけのうち・おとこしやう(ママ)まいりて、ミまいらせらるゝ、のふなかより、御かたの御所へちやのこのたいしん上申、

(備考)

御方は誠仁親王、「ちやのこ」は茶ノ子か。

同日

甲斐の武田勝頼、尾上十郎の所領を安堵する。『掛川志 九』

(備考)

場所・貫高は記述なし。

11月21日

従三位四辻公遠が正三位に叙任される。『公卿補任 五十』

11月22日

明智光秀、京都実相院に岩倉の寺領を安堵。『実相院及東寺宝菩提院文書 一(前田家所蔵文書)』

實相院御門跡領石倉之内仁在之分事、去年迄御當知行之由候條、其通於無紛者、如有來御寺務可在之候、山本方へも右趣申付候、恐々謹言

天正元

十一月廿ニ日 明智十兵衛尉

光秀(花押)

實相院御門跡

御雑掌

(書き下し文)

実相院御門跡領岩倉の内にこれ在る分の事、去年迄御当知行の由候条、その通り紛れ無きに於いては、有り来たりの如く御寺務これ在るべく候。

山本方へも右の趣き申し付け候。恐々謹言(以下略)

(備考)

幕府は、同様の安堵状を永禄11年(1568)11月21日に発給しているようだ。

足利義昭と袂を分かった織田信長に対し、同寺は改めて寺領の安堵を求めたのだろう。

同日

足利義昭、香取東老軒(東老)に感状を発給。『萩藩閥閲録 八十九』

今度城都遂籠城、至若江・堺津供奉、感悦不浅、本意上可恩賞、彌可抽忠莭事肝要候也、

十一月廿二日

義昭公

御判

東老へ

(書き下し文)

この度城都の籠城を遂げ、若江・堺津に至りての供奉、感悦浅からず。

本意の上恩賞すべし。

いよいよ忠節を抜きんでるべき事肝要に候なり。

十一月二十二日

義昭公

御判

東老へ

(備考)

義昭は同月12日付にも曽我助乗に同様の感状を発給しているが、そちらのほうが本状よりもやや丁重な文言である。『古今消息集 一』

11月23日

信長、京都妙覚寺において茶会を催す。『津田宗及茶湯日記』『信長茶会記』

天正元十一月廿三日 於京都妙覺寺

信長様御會 人數 鹽屋宗悦・松江隆仙・宗及

一、御床ニ大軸ノ月繪

一、御爐、半鶴くひの御釜、くさりにて

一、御臺子ニ白天目、モヨキの金襴ノ袋、浅黄ノヲツカリ也、 臺、ケイシヤウ、カウ龍也

御炭入瓢箪、前ニ池田清貧所持ノ也、

水指ナシ、金ノウハウノサキ水下

御茶堂、梅雪仕候也、

一、御茶過テ、大軸帆歸之繪、月ノ繪上へ御カケナサレ候也、

白天目、従大坂進上之刻也、始而拜見申候、比言悟道斷候、ナリ・土藥何モヲモイトハナシ、

大軸二フクナカラ始而拜見候、従越前上リ申候、

表紙、上下茶色ノ比絹、中白地金襴、鳥ヲモンニ織候、

一文字風躰、モヘキ金地ノ金襴也、

御通衆 御松・善七殿・久太郎殿

御膳部 本膳 木具足打

雉焼テ土器 タミテ クキ汁

鯛ノ靑鱠土器 タミテ 飯赤椀

たこ土器 タミテ

二ノ膳角足打 タミテ

うと何もかハらけ たミて 鮭焼物 鱈汁

(以下の膳は省略)

(御菓子九種が出た後に)

信長様被成御出、自身御しいさせられ候、

御衣裳、上ニ桐ノカモンノ白綾、アイ(ダ脱カ)ニトシヲリ、下ニ黄ネリ御あわせ、あを茶ノ御かたきぬ、浅黄ノ御はかま、御脇指ハカリニテ、

同晩ニ御禮ニ参候、夕庵披露、

御馬拜領幷鴈・鱈被下候、

此御馬、越前前波九郎兵衛進上ノ馬也、毛ハカケ、一段ノ早道也、

同廿四日ニ堺へ歸津候、

『津田宗及茶湯日記』より

爐・・・いろり・ひばち

臺・・・だい

鱠・・・なまず

鴈・・・かりがね・がん

(書き下し文)

天正元(1573)十一月二十三日 京都妙覚寺に於いて

信長様御会 人数 塩屋宗悦・松江隆仙・宗及(津田宗及)

一、御床に大軸の月絵

一、御火鉢、半鶴首の御釜、(くさりにて)

一、御台子に白天目、(藻の金襴の袋、浅黄ノヲツカリ也) 台、(珪璋、蛟龍なり)

御炭入瓢箪、前に池田清貧(旧幕臣)所持のなり。

水指なし、金の棒の先水下

御茶堂、梅雪(不住庵)仕り候なり。

一、御茶過ぎて、大軸帆帰の絵、月ノ絵上へ御かけなされ候なり。

白天目、大坂(本願寺顕如)より進上の刻みなり。始めて拝見申し候。比言語道断候。ナリ・土薬何モヲモイトハナシ、

大軸二フクながら始めて拝見候。越前より上り申し候。

表紙、上下茶色の北絹、中は白地金襴、(鳥ヲモンニ織り候)

一文字風躰、萌黄金地の金襴なり。

御通衆 御松・善七殿(矢部家定)・久太郎殿(堀秀政)

御膳の部 本膳 木具足打

雉(きじ)焼きて(土器 タミテ) クキ汁

鯛ノ靑鱠(土器 タミテ) 飯(赤椀)

たこ(土器 タミテ)

二の膳(角足打 タミテs)

うと(何もかハらけ たミて) 鮭(焼物) 鱈汁

(以下の膳は省略)

(御菓子九種が出た後に)

信長様が御出なされ、自身御しいさせられ候、

御衣裳、上に桐の家紋の白綾、間にトシヲリ、下に黄練り御あわせ、あを茶ノ御かたきぬ、浅黄の御袴、御脇差ハカリにて、

同晩に御礼に参り候。夕庵(武井夕庵)披露。

御馬を拝領並びに鴈(かりがね)・鱈(たら)を下され候。

この御馬、越前前波九郎兵衛(前波吉継→桂田長俊)進上の馬なり。毛ハカケ、一段の早道なり。

同二十四日に堺へ帰津候。

(備考)

珪璋は礼式に用いる飾り玉。

蛟龍は中国の竜、日本の蛟とは異なる。

『信長茶会記』もほぼ同様の献立である。

ここには先年に石山本願寺が信長と講和した際に贈った白天目茶碗が登場している。

宗及は同年12月10日にも信長と茶会を楽しんだとある。『津田宗及茶湯日記 自会記三』

そこには「去廿四日、於京都 (闕字)信長様ヨリ拜領仕候雁ヲ汁ニいたし候也、」との記述がある。

同日

甲斐の武田勝頼、菅沼新兵衛の所領を安堵。『狩野文書 六』

(備考)

菅沼新兵衛尉の兄右近助の遺領を安堵。

さらに伊豆守を称することを許す。

11月24日

信長、2日続けて茶会を行う。『今井宗久茶湯日記書抜』

同十一月廿四日 信長様於京妙覺寺御會 友閑・宗久・宗二

一、御ヰロリ、鶴首ノ御釜、クサリニテ、

一、御床歸帆ノ繪、牧渓、前ニ三日月ノ壺、手水ノ間ニ取リテ、

一、カフラナシ花瓶ヌリ板ニ、白梅澤山ニ、上様御生被成候、

一、御臺子ニ大覺寺天目、カウ龍ノ臺ニ、 胡桃口合子、大コ蓋ヲキ、

一、御茶入茄子ツクモ、御炭取瓢簞、

御料理 木具折シキ

一、金土器ニケツリハモ 汁ツル

一、銀土器ニウト小口

三同斷

一、カマホコキソク 鯛のサシミ ウスラノ焼鳥

一、御菓子 ムキ栗・キンカン・キントン・イリカヤ・ヤキモチ

宗易手前也、上様御出座被成、御茶召上ラレ候、三日月ノ御茶御引カセ被成候ノ由御詫候也、後薄茶宗久手前ニテ、是モ (闕字)上様召上ラレ一段ノ御キケンニテ候也、

※臺子・・・台子

(書き下し文)

同十一月二十四日 信長様京妙覚寺に於いて御会 友閑(松井友閑)・宗久(今井宗久)・宗二(山上宗二)

一、御イロリ、鶴首の御釜(鎖にて)

一、御床帰帆の絵、(牧渓)前に三日月の壺、手水ノ間に取りて

一、蕪無(かぶらなし)の花瓶塗り板に、白梅澤山に、上様が御生け成され候。

一、御台子に大覚寺天目、蛟龍の台に、 くるみ口の合子、太鼓蓋ヲキ、

一、御茶入茄子(九十九)、御炭取りの瓢箪、

御料理 木具折シキ

一、金土器に削り鱧 汁ツル

一、銀土器にウト小口

三同断

一、蒲鉾(キソク) 鯛の刺身 鶉の焼鳥

一、御菓子 むき栗・金柑・金団・イリカヤ・焼き餅

宗易(千宗易)の手前なり。上様御出座に成られ、御茶を召し上がられ候。三日月の御茶御引かせ成され候の由御詫び候なり。後薄茶は宗久手前にて、これも (闕字)上様が召上がられ一段の御機嫌にて候なり。

(備考)

蕪無(かぶらなし)の花入に、信長自らが御生け成されたとあるのが興味深い。

しかしながら、信長がまだ入手していないはずの三日月を使用しているなど疑問が残る。

『今井宗久茶湯書抜』は史料として信憑性に問題があるようだ。

『日本史文献解題辞典(2000)吉川弘文館』より引用

今井宗久の茶会記の抜粋。写本上下二巻。静嘉堂文庫所蔵。上巻は天文二十三年(一五五四)から天正十七年(一五八九)までの間の自会二十回・他会六十三回の茶会の記録。ただし下巻は宗久の茶会記ではない。巻末識語によると、文政三年(一八二〇)竹浪庵休叟が十友斎宗掬の書写になる宗久の茶会記十巻中から「毎年二、三会、高名ノ人見ヘタル分ヲ抜書」したものを、同五年に不流斎良恭が書写し、それを弘化四年(一八四七)渡辺信立がさらに書写したもの。その記載には判読・書写の誤りや改変と見られるものもあり、ことに天正十五年の北野大茶会を同十三年とし、同十一年に没している大徳寺の笑嶺宗訢を同十四年十二月の利休の茶会に出席しているとするなどの、錯誤も少なくなく、そのため偽書説もとなえられた。しかし津田宗及や神屋宗湛の茶会記と符合する箇所も多く、一概に偽書とは断定できない。吟味して使えば、武野紹鴎・千利休の茶趣や、松永久秀・織田信長らの茶湯愛好の様子を知る上の一つの史料となる。

11月25日

甲斐の武田勝頼、天野景貫(宮内右衛門尉)に遠江犬居の所領を安堵。『布施巻太郎氏所蔵文書』

(備考)

天野景貫の子小四郎は、人質として留め置かれていたようだが、同月19日付で駿河国岡清水の知行を宛行われている。『天野文書』

11月28日

信長、正実坊諚運へ知行分目録を記した朱印状を発給。『建勲神社文書(天正元年十一月二十八日付織田信長朱印状)』

知行分目録之事、

一、拾壱石余、白蓮社寺分、付、山林在之、

一、拾八貫七百余、野畠地子銭、字富波分・大坂分・粉川分、

一、拾壱石七斗、八瀬庄内買得分年貢・同公事銭等、

一、参石余、舟岡分幷修学寺内茨木分、

一、納銭方請之本知十分一之事、但員数年々不定、

都合四拾参貫七百余、

右任当知行之旨、全領知不可相違之状如件

天正元

十一月廿八日 信長(朱印)

正実坊

(書き下し文)

知行分目録の事、

一、十一石余り、白蓮社の寺分。

付けたり、山林これ在り。

一、十八貫七百余り、野畑の地子銭、字富波分・大坂分・粉川分。

一、十一石七斗、八瀬庄内の買得分年貢・同公事銭等。

一、三石余、舟岡分並びに修学寺内の茨木分。

一、納銭方請の本知十分の一の事。

但し員数年々不定。

都合四十三貫七百余。

右、当知行の旨に任せて、全く領知し、相違すべからざるの状くだんの如し。(以下略)

(備考)

『織田信長文書の研究(1988奥野高廣著)』によると、宛名の正実坊諚運は幕府の政所執事代の下部機構の納銭方一衆のうちでも有力者のようだ。

同書によると、幕府滅亡後の正実坊は、京都付近の信長の直轄領からの年貢納入などを取り扱うことになったのであろう。信長はその正実坊の知行分を安堵させたと推測している。

この知行方目録で都合四十三貫七百余りと表示しているが、これは税収表示であり、生産高表示ではない。

11月28日

信長、上野豪為(紀伊守殿)へ知行の安堵状を発給。『五十鈴清氏所蔵文書』

(前欠)員数弐百拾石、買得散在分共、為守護使不入之知、任本知之旨、如前々領知不可有相違之状如件

天正元

十一月廿八日 信長(朱印)

上野紀伊守殿

(書き下し文)

(前欠)員数二百十石、買得散在分共、守護使不入の地として、本知の旨に任せて、前々の如く領知相違有るべからざるの状くだんの如し(以下略)

(備考)

上野豪為(ひでため)は元幕臣の一人。

永禄11年(1569)9月に肥後の相良義陽へ遣わされ、殿料を課している。『相良家文書』

しかし、その後足利義昭とは不和となり、冷遇されるようになった。『信長公記』

同じ幕臣である上野秀政との関係は不明。

同日

信長、信濃治毘(兵部丞)へ都合二十八貫文の所領を安堵する朱印状を発給。『国立国会図書館所蔵文書 一』

(貼紙)

「一、 公用之時ハけいせい座

一、 地子銭御朱印信長様の

一、 知行ニ成、太閤様御朱印二通御座候、」

知行方勢多分目録之事

一、弐拾貫余 三条町屋地子銭、両季年中、

一、参貫八百余 四条河原野畠、両季年中、

一、弐貫四百余 九条之内野畠、年中、

一、参石余 山科野村郷之内年貢、

都合弐拾八貫余、但米銭、

右任当知行之旨、全領知不可相違之状如件

天正元

十一月廿八日 信長(朱印)

信濃兵部丞とのへ

(書き下し文)

(貼紙)

「一、 公用の時はけいせい座

一、 地子銭御朱印信長様の

一、 知行に成り、太閤様御朱印二通御座候、」

知行方勢多分目録の事

一、二十貫余 三条町屋地子銭、両季年中、

一、三貫八百余 四条河原野畠、両季年中、

一、二貫四百余 九条之内野畠、年中、

一、三石余 山科野村郷の内年貢、

都合二十八貫余、但し米銭、

右、当知行の旨に任せて全く領知し、相違すべからざるの状くだんの如し(以下略)

(備考)

信濃治毘(兵部丞)に対し、三条町屋の地子銭を年中に両季二十貫余等を、米と銭とで知行している分を安堵する内容である。

これもまた生産高表示ではなく税収表示である。

なお、彼は久我家の代表的な奉行人で、諱の読みは不明である。

従って直接の主君は久我宗入(晴通)である。

同日

信長、荒川晴宣(治部少輔殿)の所領を安堵。『加藤定利氏所蔵文書』

知行方所々目録之事、

一、米四拾石 栗生分、浄土寺白川之内ニ在之、地子銭・山林等

一、米五石 中山分、同所、

一、米八石 買得分、一乗寺之内ニ在之、

一、拾四貫餘 下京野畠所々ニ在之、

一、六貫九百餘 祇園之内筒井分、

一、弐拾弐貫六百貫 上京屋地子所々在之、

一、買得分五條天神参銭之事、

都合九拾七貫六百餘 天神参銭此外也、

右、任當知行之旨、全領知、不可相違狀如件、

天正元

十一月廿八日 信長(朱印)

荒川治部少輔殿

(書き下し文)

知行方所々目録の事。

一、米四十石 (栗生分、浄土寺白川の内にこれあり。地子銭・山林等。)

一、米五石 (中山分、同所。)

一、米八石 (買得分、一乗寺の内にこれあり。)

一、拾四貫余り (下京野畠所々にこれあり。)

一、六貫九百余り (祇園の内筒井分。)

一、二十二貫六百貫 (上京屋地子所々これあり。)

一、買得分五条天神参銭の事。

都合、九十七貫六百余り (天神参銭この他なり。)

右、当知行の旨に任せて、全く領知、相違すべからざるの状くだんの如し。(以下略)

(備考)

荒川治部少輔は旧幕臣のようだ。

『織田信長家臣人名辞典(谷口克広著)』によると、永禄十一年(一五六八)二月十三日、山科言継が富田御所足利義栄を訪れた際、彼が申次(取次役)を務めている。『言継卿記』

義栄の死後に京都に戻ったか。信長と義昭の対立の中、義昭には従わなかったらしい。

その後の彼の足取りは不明。

松永久秀・久通父子、降伏する

11月29日

羽柴秀吉被官の木下祐久(助左衛門)、織田剣神社領の百姓等に対し、これ以上不服を申し立てるのであれば、上司や信長に報告し、自制を促す旨の書状を発給。『剣神社文書』

尚々何かと被申ニ付てハ、殿様へ可申上候條、可有其御心得候、以上、

大明神ゟ御料所方立用米之儀付而、御折帋委細拜見申候、幾重も代官衆へ御斷専用候、若菟角之儀被申候ハゝ、播州幷代官衆へも従此方可申届候間、不可有疎意候、将又指出文言之儀も同前候、恐々謹言

十一月廿九日 木下助左衛門尉

祐久(花押)

織田

寺社中

(書き下し文)

大明神より御料所方立用米の儀に付きて、御折紙委細を拝見申し候。

幾重も代官衆へ御断り専用に候。

若しとかくの儀申され候はば、播州(羽柴秀吉)並びに代官衆へも此方より申し届くべきに候間、疎意有るべからず候。

はたまた、指し出し文言の儀も同前に候。恐々謹言

十一月二十九日 木下助左衛門尉

祐久(花押)

織田

寺社中

尚々、何かと申さるに付きては、殿様へ申し上ぐべきに候条、その御心得有るべく候。以上。

同日

足利義昭、一色藤長(式部少輔入道)へ感状を発給。『根岸文書』

今度城都槇島以來遂籠城、若江・堺津相届、殊至紀州由良供奉、神妙不浅候、於本意者別可恩賞、彌可抽忠莭事可為感悦候也、

十一月廿九日 (足利義昭花押)

一色式部少輔入道とのへ

(書き下し文)

この度城都槇島以来の籠城を遂げ、若江・堺津へ相届け、殊に紀州由良に至りても供奉、神妙浅からず候。

本意に於いては、別して恩賞すべし。

いよいよ忠節抜きんでるべきの事、感悦たるべく候なり。(以下略)

同日

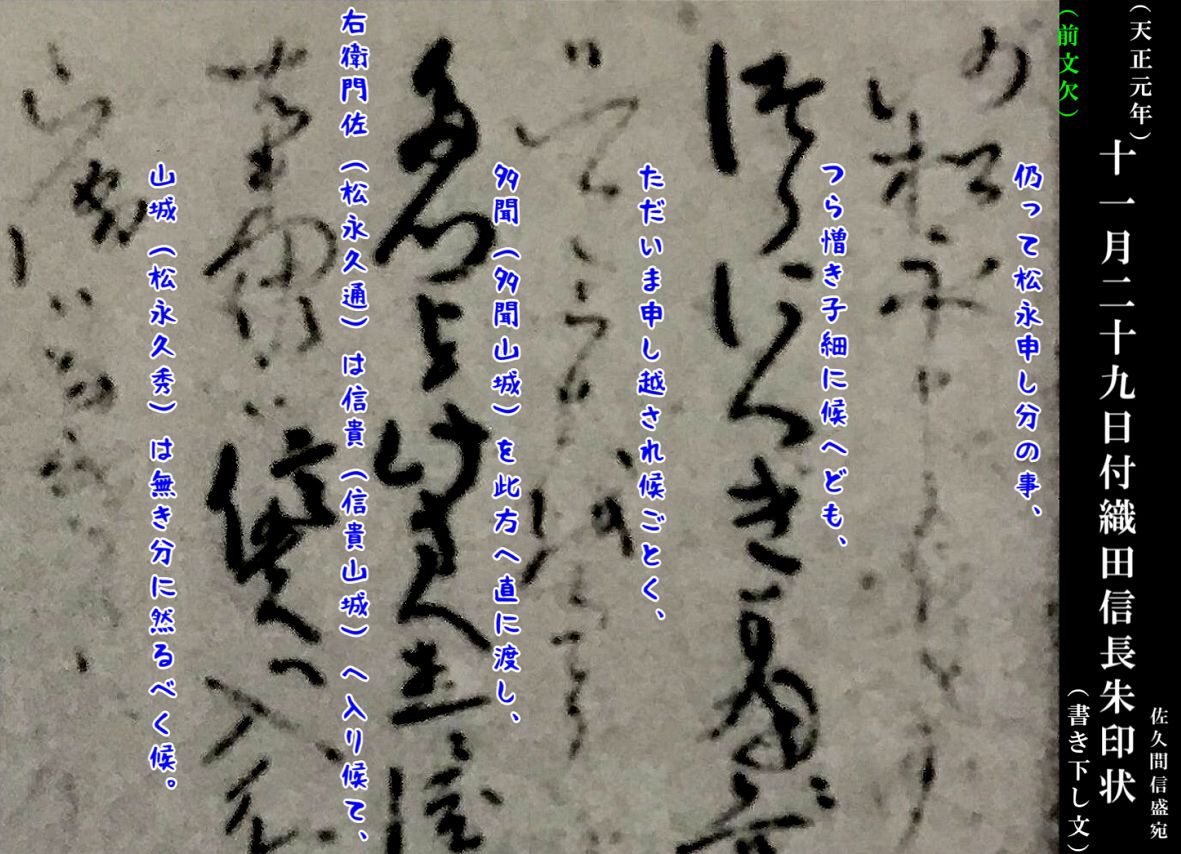

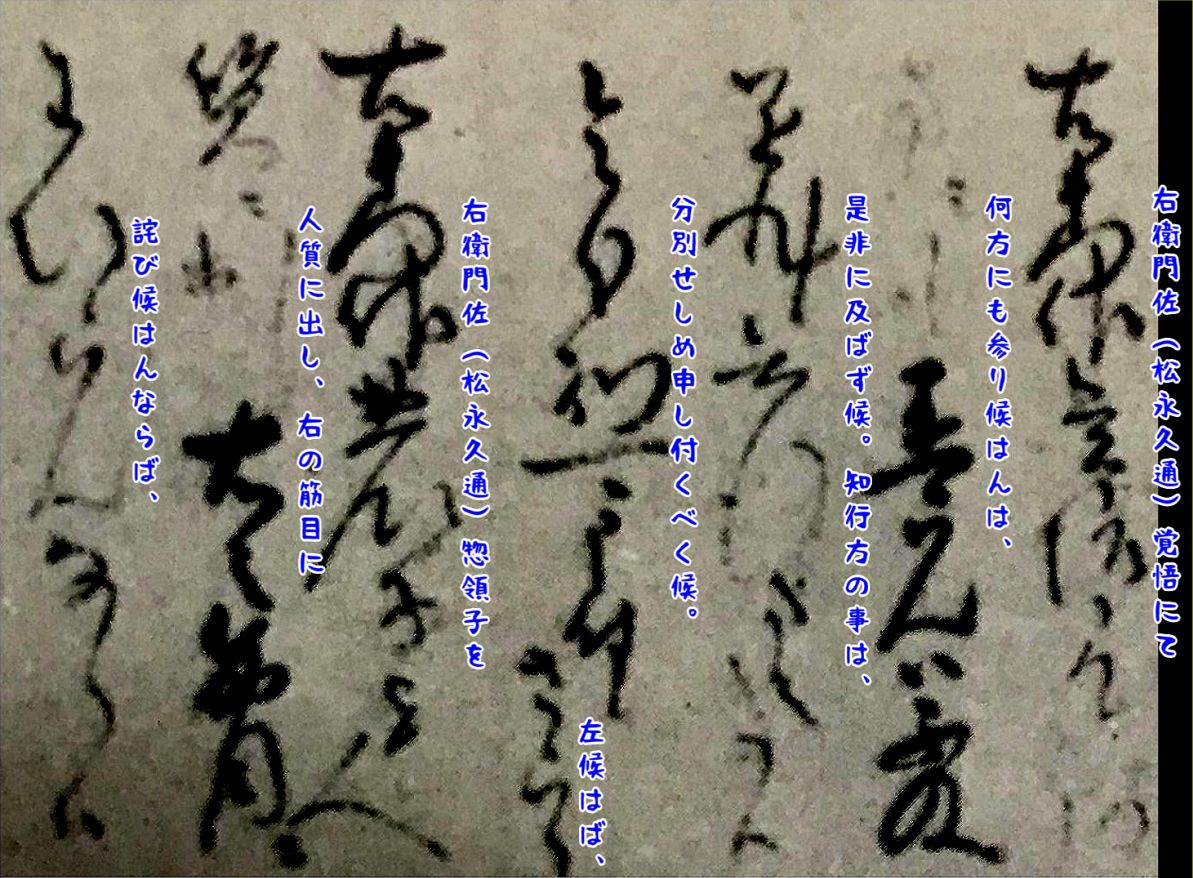

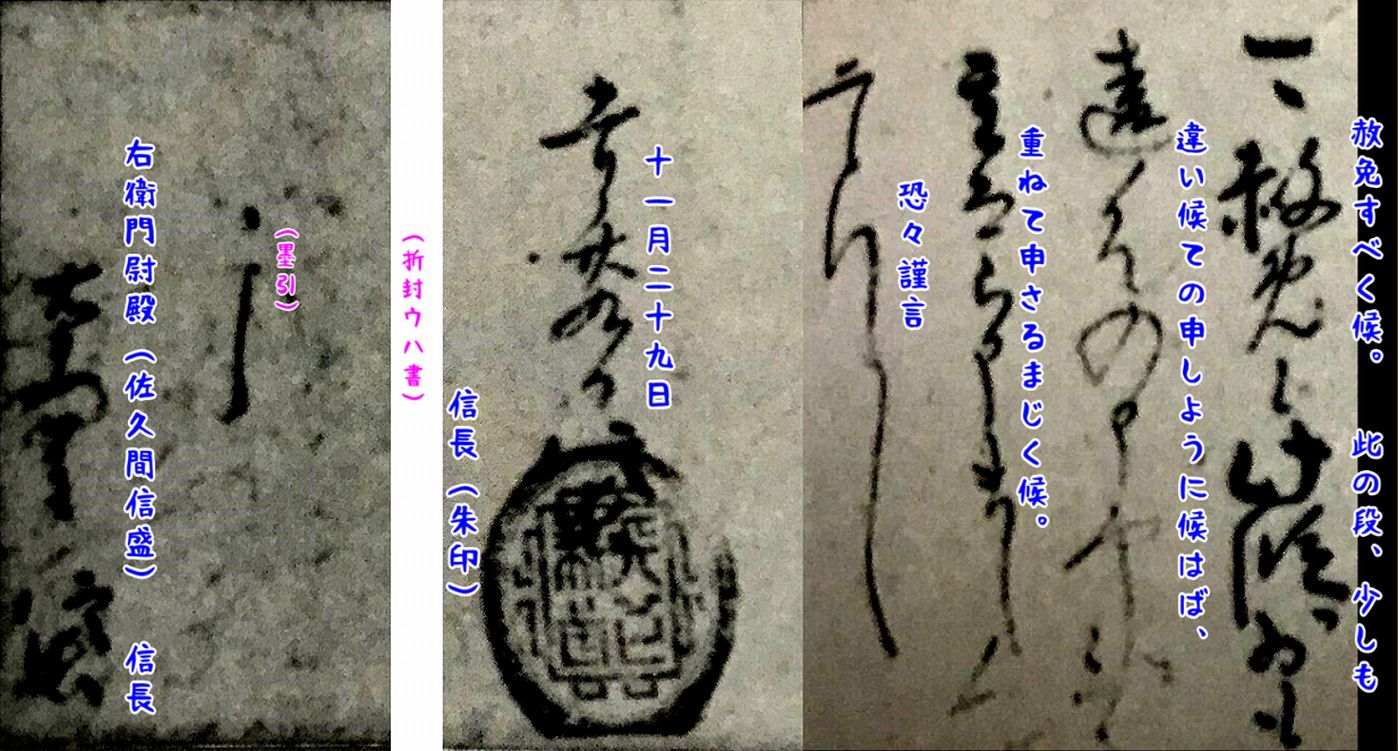

松永久秀(山城守)・久通(右衛門佐)父子、多聞山城を明け渡して降伏。

久秀は家督を久通に譲り、大和信貴山城に移る。『大阪銀装文明堂文書(十一月二十九日付織田信長朱印状)』

(前欠)

仍松永申分之事、

徒らにくき子細ニ候へ共、

只今被申越候ことく、

多門を此方へ直ニ渡、

右衛門佐ハ信貴へ入候て、

山城ハなき分ニ可然候、

右衛門佐覚悟にて、何

方ニも参候ハんハ不及

是非候、知行方之事ハ、

令分別可申付候、さ候ハゝ、

右衛門佐惣領子を人

質ニ出し、右之筋目ニ

王比候ハん奈らハ、

可赦免候、此段少も

違候ての申やうニ候ハゝ、

重而被申ましく候、

恐々謹言、

十一月廿九日 信長(朱印)

(折封ウハ書)

「(墨引)

右衛門尉殿 信長」

(天正元年)十一月二十九日付織田信長朱印状+書き下し文a

(天正元年)十一月二十九日付織田信長朱印状+書き下し文b

(天正元年)十一月二十九日付織田信長朱印状+書き下し文c

(備考)

現代語訳等については下記の記事をご覧ください。

関連記事:久秀敗北 信長が松永父子に突き付けた降伏の条件とは

11月

織田信重(信忠)、尾張曼陀羅寺に禁制を下す。『曼陀羅寺文書 一』

禁制 曼陀羅寺

一、伐採竹木事、

一、殺生之事、

一、祠堂買徳寄進田地令違乱事、

一、寺領百姓已下、新儀諸役之事、

一、於寺領中諸奉公人幷一向宗道場居住之事、

右條々、於違犯之輩者、速可處嚴科者也、仍下知如件

天正元年十一月 日 (織田信重花押)

(書き下し文)

禁制 曼陀羅寺

一、竹木伐採の事。

一、殺生の事。

一、祠堂買得・寄進・田地を違乱せしむる事。

一、寺領百姓以下、新儀諸役の事。

一、寺領中に於いて、諸奉公人並びに一向宗道場居住の事。

右の条々、違犯の輩においては、速やかに厳科に処すべきものなり。仍って下知くだんの如し(以下略)

(備考)

織田信重(信忠)はまだ元服して間もない織田信長の嫡男。

長島一揆戦に関連するものならば、11月初旬に発給されたのだろうか。

花押で署名しているが、自署ではないのが興味深い。

12月2日

信長、京都から岐阜に帰城。『信長公記』

(備考)恐らく事実とは異なる。

同日

信長、禁裏へ串柿を献上。『御湯殿上日記 三十九』

二日、のふなかより、くしかき一折しん上申、

同日

羽柴秀吉被官の木下祐久(助左衛門尉)、織田剣神社に対して改めて判物を発給。『剣神社文書 三(天正元年十二月二日付木下祐久書状)』

当庄諸伇免除之証文共令披見候、此上者向後任証文之旨、諸伇不可有之、自然菟角之族在之者、右之通可申達候、恐々謹言、

天正元

十二月二日 木下助左衛門尉

祐久(花押)

織田庄

寺庵給人中

百姓中

(書き下し文)

当庄諸役免除の証文、共に披見せしめ候。

この上は向後証文の旨に任せて、諸役これ有るべからず。

自然、菟角のやからこれあらば、右の通り申し達すべく候。恐々謹言(以下略)

(備考)

同年10月日付の信長安堵状、11月12日付の木下祐久判物が発給されても、なお織田剣神社領で課役を徴収しようとする者があったのだろう。

これは木下が改めて諸役を免除する旨の書状である。

宛所は織田荘の剣神社神宮寺の寺領を知行している給人と、有力な百姓たちである。

(天正元年)12月4日

信長、山城慈照寺に陣中見舞いとして足袋を贈られたことを謝し、返書を認める。『光源院文書 二』

就在陣音問、特蹈皮到来、喜悦之至候、猶期帰陣之刻候也、謹言

十二月四日 信長(黒印)

慈照寺

(書き下し文)

在陣に就きて音問、特に踏皮到来、喜悦の至りに候。

猶帰陣の刻みを期し候なり。謹言(以下略)

(備考)

慈照寺は現在の銀閣にあたる。

判物の類ではないので年次は記されていない。

この時期に信長自らが在陣中であるとの記録はどの文献にもないが、印判の形状から天正元年(1573)のものと比定されている。

しかし、元亀元年(1570)から天正9年(1581)までのうち、どの12月4日も信長が在陣中との記録はないので不可解ではある。

12月7日

信長、禁裏へ蜜柑を献上。『御湯殿上日記 三十九』

七日、(中略)のふなかより、ミかんしん上申、

同日

甲賀惣中奉行人十名と伊賀惣中奉行人十名の間で起請文の交換か。『下郷共済会所蔵文書(天正元年十二月七日付甲賀郡・伊賀惣奉行人連署状)』

今度上柘植与被御仰構儀ニ付而、双方御一書具致披見異見申条々、

□(一カ)、北面者そろゝゝたうけから川を限、東南者今度和田五段田ゟたて被申旁爾□(をカ)限、其内ノ山之儀ハ、草柴上柘植与其方立合ニからるへく候、然者所之山ノ内へ□(わカ)た・五段田ゟハよき同きかま被入間敷候、此旨彼方江も異見申候事、

□(一カ)、五段田へ取申候長福寺同宿の脇指、来廿日ゟ内ニ走舞を以而可被返候、然者脇指取候者之内一人、当月廿五日ゟ被召失、来亥才二月廿五日ニ可被召返候事、

一、御弓失ノ手前、此分にて可有御落居候、幷此判請之通何も下々本人衆へも具可被仰付候事、

右前書之旨、無贔屓偏岐(ママ 頗カ)通、乍恐翻宝印、存分順路令存知異見申候、若私曲偽於申ニ者、此霊社上巻起請文御罰深厚可罷蒙者也、仍前書如件、

甲賀郡奉行十人

惣(花押)

伊賀奉行人十人

惣(花押)

天正元年癸酉十二月七日

和田殿

同御同名中 まいる

敬白 天罰霊社上巻起請文之事

謹請散供再拝々々、惟当来年号者天正元年癸酉、月並者十二ヶ月、日数者凡三百五十余ヶ月、撰定吉日良辰、到信心謹奉勧請、掛忝上者奉始梵天・帝釈・四大天王・日光菩薩・月光菩薩・三千星宿劫・四天・八天・十二天・十二神将・七千夜叉・三十三天・廿八部・第六天魔王・聖主・天廿八宿・地之卅六禽・百億須弥・百億梵天・百億鉄囲山・百億大海・百億江河・百億炎(ママ 閻カ)魔法王・百億諸天衆・百億天女・百億童子・百億諸神・百億大力夜叉・百億悪鬼・百億閻浮提、十六大国・十千小国・无量栗散国之中在大小神祇、上者有頂天、中者無縁法界、下者金輪降(ママ 際カ)迄之仏神、皆招驚白言、下者堅牢地神・薬師如来・炎魔法王・十王十体・摩利支尊天・天□□(文字数不詳 一神カ)・太山府君・司命司禄・倶生神・元辰星・南斗北斗・一(ママ 日カ)曜星・破軍星・羅睺星・計都星・巨文星・七夕星・四法四仏・五法五仏三宝荒神・宇賀神・□□□(文字数不詳 多カ)聞・持国・増長・広目・諸仏・諸菩薩諸善神・東方降三世明王・南方軍駄(ママ 荼カ)利夜叉明王・西方大威徳明王・北方金剛夜叉明王・中央大日聖不動明王・金剛蔵主・身(ママ) 晃虵帝王・大聖金剛童子・普天率□(土カ)冥官冥衆・有勢无等大弁才天女・大国黒天神・愛染明王・妙見菩薩・金剛界七百余尊・胎蔵界五百余尊・過去現在未来三世諸仏・四三星・八葉星・本命星・一万八千軍神・二万八千軍神・□□□□□□□(文字数不明 三万八千軍神・四万カ)八千軍神・五万八千軍神・六万八千軍神・七万八千軍神・八万八千軍神・九万八千軍神・十万八千軍神・二千八百天童子・山神護法荒□(霊カ)余神等・二万灯□(明カ)仏・文殊・普賢・十六善神・八万四千夜□□□□□(文字数不明 叉神伊カ)勢天照大神宮内宮・外宮・風宮・諸末社・八□□□(文字数不明 幡大菩カ)薩・春日大明神・吉田大明神・立田大明神・熱田大明神・熊野三所大権現・若一王子・四所明神・五帝王子・金峰山・蔵王権現・子守勝手大明神・関東守護神伊豆箱根両所権現・三島大明神・鹿島大明神・富士山権現・白山妙理大権現・立山菩薩・鞍馬毘沙門天王・諏訪上下大明神・賀茂□大明神・□□(北野カ)天満大自在天神・土公神・法華経廿八□・羽黒大明神・葛木大明神・出雲大社・三輪大明神・松尾大明神・平野大明神・根本中堂薬師如来十二神・稲荷大明神・油日大明神・新宮大明神・河合寺牛頭天王・飯道寺権現・檜尾大明神・矢川大明神、殊者一宮大明神・荒木大明神・河合高松牛頭天王・壬生野春日大明神・玉滝牛頭天王・内保通山大明神、惣□(而カ)者、大日本国六十余州大小神祇・地蔵菩薩・竜樹菩薩・旃檀香物・太病神・八万四千鬼神・天神・地神・大恩神・権行人神・歳破神・天(ママ 大カ)病神・広也神・権□(徳カ)神・□□(文字数不明)神・夜気神・天蘇神・生気神・土神・妙見神・八万四千鬼神・六百五十余神・金山六十万鬼神・父天狗・母天狗・愛岩(ママ 宕カ)山四大明神・太郎房・九億四万三四百九□(十カ)余神之脊属・吉祥天女・禅弐師童子・八所大明神・善皆(ママ 害カ)房・善鬼房・次郎房・八万七千脊属・飯縄大明神・四□(十カ)四万一千脊属・三万三千・小天狗三万三千・視目駒形酒□□□(文字数不明)王子・智羅天狗・十二八天狗・山々岳々峰々□大天狗・小天狗・諸脊属□指集而、正路ヲ鑑給エ、若此旨□(偽カ)有之者、今生而白癪・黒癪之受重病、八万四千之□(毛カ)穴入四十二骨節、深厚蒙御罰、弓矢冥加七代□□□□(文字数不明)没終事不可有疑、雖誠祈仏神三宝□(不カ)可有□事、後生者阿鼻無間地獄堕□(在カ)未来永劫無浮事、仍霊社上巻起請文如件

天正元癸酉年十二月七日 大原主□助

鞆定(花押)

□□九郎次郎

重□(花押)

和田殿

同御同名中参

(書き下し文)

この度上柘植と御仰せ構えらるる儀に付きて、双方の御一書つぶさに披見致し、異見申すの条々、

一、北面はソロソロ峠から川を限り、東南はこの度和田・五段田よりたて申さる(旁爾□(をカ)限 申し訳ありませんがここわかりません)、その内の山の儀は、草柴・上柘植と其方立ち合いにからるべく候。

然らばこの所、山ノ内へ和田・五段田よりは、よき同きかま入れらる間敷じく候。

この旨、彼方へも異見申し候の事。

一、五段田へ取り申す候長福寺同宿の脇差、来たる二十日より内に、走舞を以って返さるべく候。

然らば、脇差を取り候者の内の一人、当月二十五日より(被召失 申し訳ありませんがここわかりません)。

来たる亥年(天正3年1575年カ)二月二十五日に返し召さるべく候事。

一、御弓失の手前、この分にて御落居有るべく候。

並びにこの判請の通り、何れも下々本人衆へもつぶさに仰せ付けらるべく候事。

右、前書の旨、贔屓偏頗無きの通り、恐れながら宝印を翻し、存分に順路を存ぜじめ異見申し候。

もし私曲偽り申すに於いては、この霊社上巻起請文の御罰、深厚に罷り蒙るべきものなり。

仍って前書くだんの如し。

甲賀郡奉行十人

惣(花押)

伊賀奉行人十人

惣(花押)

天正元年癸酉十二月七日

和田殿

同御同名中 まいる

敬白 天罰霊社上巻起請文の事(以下の罰文は省略)

(備考)

一般的に、この文書が甲賀・伊賀の結束を強くさせ、のちの天正伊賀の乱で織田勢を苦しめたと言われているが、内容を見る限りそうは思えない。

本状は私の知る限り、もっとも罰文が長い起請文である。

12月10日 朝

信長、津田宗及らと茶会を楽しむ。『津田宗及茶湯日記 自会記三 客人之留日記』

同十二月十日朝 松江隆仙・鹽屋宗悦・草道設

一、爐ニふとん釣テ、しからき水指

一、床ニ茶過テ船子繪かけ候、客之前ニ而、

一、志野茶碗、三ツ入テ、備前かうし

去月廿四日、於京都 (闕字)信長様ヨリ拜領仕候雁ヲ汁ニいたし候也、

※爐・・・いろり・ひばち

(書き下し文)

同十二月十日朝 松江隆仙・塩屋宗悦・草道設(草部屋)

一、火鉢にふとん釣テ、しからき水指

一、床に茶過ぎて船子絵かけ候。客の前にて、

一、志野茶碗、三つ入りて、備前かうし

去月二十四日、京都に於いて (闕字)信長様より拝領仕り候雁(かりがね)を汁にいたし候なり。

(備考)

宗及らは先月23日にも信長の茶会に招かれている。

毛利家と織田家による足利義昭の帰洛交渉

12月11日

足利義昭、紀州の興国寺に移り、湯川右馬允に尽力を求める旨の御内書を発給。『古今采集』

今度依不慮之子細、至當所相移候、然者此莭申聞直春、毎事可然様可馳走事、愈可爲忠莭、委細者東堂可有演說、猶昭光可申也、

十二月十一日 (足利義昭花押)

湯川右馬允

とのへ

(書き下し文)

この度不慮の子細により、当所に至り相移り候。

然らばこの節直春(湯川直春)に申し聞かせ、毎事然るべきように馳走すべき事、いよいよ忠節たるべし。

委細は東堂演説たるべし。

猶、昭光(真木島昭光)申すべくなり。(以下略)

同日

幕臣の真木島昭光、湯川直春に宛て副状を発給。『古今采集』

今度至當國就被移御座、被成御内書候、此莭被申聞直春、馳走可被申事肝要之旨候、仍呉服御拝領候、尤御面目至候、委細東堂可為御演説候、恐々謹言

十二月十一日 昭光(花押)

湯川右馬允殿

(書き下し文)

この度当国に至りて御座を移され、御内書を成され候。

この節直春に申し聞かされ、馳走申さるべき事肝要の旨に候。

仍って呉服御拝領に候。

尤も御面目の至りに候。

委細東堂御演説たるべく候。恐々謹言(以下略)

同日

毛利家からの使者として安国寺恵瓊が上洛。『吉川家文書 一』

12月12日

信長、禁裏へこほりかちん(氷菓子?)を献上。『御湯殿上日記 三十九』

十二日、(中略)のふなかより、北のこほりのこほりかちん一折しん上申す、めてたし、

同日

羽柴秀吉・朝山日乗・安国寺恵瓊が堺へ下向し、足利義昭帰洛の調儀を行う。

安国寺恵瓊、国元へ状況を報告する。『吉川家文書 一』

〇上略、全文ハ、本年十二月十二日ノ條ニ収ム、

一、上意御歸洛御操之事、我等京著之翌日、羽柴藤吉郎・日乗・我等差下被申操候之處、上意之御事、人質を能々御取かため候ハてハと被仰候、人質之儀者進上申間敷之由、藤吉ハ申候、それにて一日相支候之處、羽柴何と分別申候哉、さやう (闕字)上意にて底まて御甘なく候者、一大事之儀候間、たゝ行方しらすに見え不申之由、信長へハ可申候之條、早々何方へも御忍可然之由申候て、翌日大坂まて罷歸候、我等・日乗をハ一日ニ跡ニ残置候て、一往之御意見可申上之由申候條、一とをり御意見申上候へ共、いかにも御くつろきなく候間、是まてハ藝州よりも申操候、 (闕字)上意之所強而申上義如何候、さて此上にて、自然西國なと御下向候てハ、可為御一大事候、能々此御納得承すへ候て、可罷下候と申上候之處、西國へも唯今之分者、はたと御下向有間敷候、紀州ニ可有御逗留之由候條、今度御退座之御音信進納仕、御返事取候て、京都江罷上候、 (闕字)公方様ハ上下廿人之内外にて、小船ニ被召候て、紀州宮崎之浦と申所へ御忍候、信長義只ヽ討果可申にても無之候間、彼所ニ可有御逗留候、先々此國江御下向なき事をハ、随分申究候、可御心安候、

〇中略

一、若君様御けなりけに候、信長宿ニ置被申候、〇中略、義尋、信長ト共ニ上洛スルコト、本月十日、信長、岐阜ヨリ上洛スル條ニ見ユ、

十二月十二日 恵瓊(花押)

山縣越前守殿

井上又右衛門尉殿

(書き下し文)

〇上略、全文は、本年十二月十二日の条に収む。

一、上意御帰洛御操りの事、我等京着の翌日、羽柴藤吉郎・日乗(朝山日乗)・我等(安国寺恵瓊)(堺へ)差し下し、申し操られ候のところ、上意(足利義昭の意向)の御事、人質をよくよく御取りかため候はてはと仰せられ候。

人質の儀は進上申す間敷きの由、藤吉(羽柴秀吉)は申し候。

それにて一日相支へ候のところ、羽柴何と分別申し候哉。

左様、 (闕字)上意にて底まで御甘なく候は、一大事の儀に候間、ただ行方しらすに見え申さずの由、信長へは申すべし候の条、早々いずれかたへも御忍び然るべきの由と申し候て、翌日大坂まて罷り帰り候。

我等(安国寺恵瓊)・日乗をば一日に後に残し置き候て、一往の御意見申し上ぐべきの由、申し候条、一通り御意見を申し上げ候へ共、いかにも御くつろぎなく候間、これまでは藝州(安芸国=毛利)よりも申し操り候。

(闕字)上意の所、強いて申し上げる儀如何に候。

さてこの上にて、自然西国など御下向候ては、御一大事たるべく候。

よくよくこの御納得承すへ候て、罷り下るべし候と申し上げ候のところ、西國へも唯今の分は、はたと御下向有る間敷き候。

紀州に御逗留有るべき由に候条、この度御退座の御音信進納仕り、御返事を取り候て、京都へ罷り上り候。

(闕字)公方様は上下二十人の内外にて小船に召され候て、紀州宮崎の浦と申す所へ御忍び候。

信長の儀、ただただ討ち果たし申すべしにてもこれ無く候間、かの所に御逗留有るべく候。

先々この国へ御下向なき事をば、随分申し究め候。御心安かるべく候。

〇中略

一、若君様御家になりけに候。

信長宿に置き申され候。

〇中略、義尋(人質の義昭嫡男)、信長と共に上洛すること、本月十日、信長、岐阜より上洛する条に見ゆ。

十二月十二日 恵瓊(花押)

山縣越前守(山縣就次)殿

井上又右衛門尉(井上春忠)殿

(備考)

宛所の山縣・井上両氏は吉川元春側近のようだ。

まだまだ勉強不足で全容はわかりかねるが、毛利氏の外交僧である安国寺恵瓊が京都に着いた翌日に、羽柴秀吉・朝山日乗とともに堺へ下り、足利義昭の奉行人と帰洛の交渉をしたのだろう。

義昭は信長から人質を差し出せと要求したが、羽柴はこれを拒絶し、大坂に帰っていったようだ。

堺に残って交渉を粘ったのが日乗上人と恵瓊。

恵瓊は足利義昭が西国に下っては「御一大事」と危惧したようであるが、公方様はただただ信長を討ち果たすべし。交渉の余地はないと京都に帰ろうとはせず、西国へも下らないと強く言い切ったようである。

かなりの長文で、中略されている部分には尼子家再興に燃える山中鹿助のこと、宇喜多直家が広瀬城攻略に同意したこと、信長が浦上宗景に備前・播磨・美作を与えたこと、別所長治-浦上宗景の国境を現状通りに定めたことが記されている。

後日、正確な翻刻を入手次第追記したい。

12月13日

信長、禁裏へこほりかちん(氷菓子?)を献上。『御湯殿上日記 三十九』

十三日、(中略)のふなかより、きたのこほりのめいふつこほりかちんしん上申、

12月14日

信長、宮中から梅の結び花の枝と花嚢が贈られたことを喜ぶ。『御湯殿上日記』

十四日、雪ふる、うちつゝき雪ふる、のふなかへ、梅のむすひはなの枝に、はなふくろつけて、かんろし御つかひにてたふ、ことのほかしうちやくかたしけなきよし申入候、めてたし、

(書き下し文)

十四日(雪降る、打ち続き雪降る。)

信長(織田信長)へ梅の結び花の枝に、花嚢つけて、甘露寺(甘露寺経元?)御使に立てる。

殊のほか祝着忝き由を申し入れ候。めでたし。

同日

信長、梅松軒へ所領を安堵する旨の朱印状を発給。『佐藤行信氏所蔵文書 一』

沼田弥五郎知行分七拾貫文之外、所々散在等、遂糺明、全領地、不可有相違之状如件

天正元

十二月十四日 信長(朱印)

梅松軒

(書き下し文)

沼田弥五郎知行分七十貫文のほか、所々散在等、糺明を遂げ、全く領地し、相違有るべからざるの状くだんの如し(以下略)

(備考)

宛名にある梅松軒は足利義昭旧臣のようだ。

「沼田弥五郎知行分七拾貫文」は沼田弥五郎なるものが闕所扱いとなったのだろうか。

同日

信長、成多喜御房に宛て判物を発給。『仁和寺文書 五(天正元年十二月十四日付織田信長朱印状)』

目録

一、下河原御門跡領幷功徳院分、御室代々御隠居所分事、

一、開田・勅旨田・五位ヶ内事、

一、西五条田・本寺御田・円宗寺分事、

一、御門中領所々散在・西谷相応院分事、

一、御境内守護使不入事、

右所々御室領無紛、縦何方判形有之共、前後令棄破之上者、雖為誰々知行内、一職御直務不可有相違之状如件、

天正元

十二月十四日 信長(朱印)

御室雑掌

成多喜御房

(書き下し文)

目録

一、下河原御門跡領並びに功徳院分、御室代々御隠居所分の事。

一、開田・勅旨田・五位ヶ内の事。

一、西五条田・本寺御田・円宗寺分の事。

一、御門中領所々散在・西谷相応院分の事。

一、御境内、守護使不入の事。

右の所々、御室領に紛れ無し。

たとい、何方の判形(はんぎょう)ありとも、前後棄破せしむるの上は、誰々の知行内たるといえども、一職に御直務相違有るべからざるの状くだんの如し(以下略)

(備考)

文中にある下河原は京都永観堂の西、白河の辺り。

下河原御門跡とは、上乗院門跡、仁和寺門跡の里坊のようだ。

勅旨田(ちょくしでん)とは律令制の衰退に対処するため、皇室独自の財源として開墾された勅旨開田のこと。

五位ヶ内は五位の位田(いでん=五位以上の有位者と有品の皇族へ位階・品位に応じて支給された田地)であろうか。

『織田信長文書の研究(1988奥野高廣著)』には三好義継を討伐する作戦の余波としているが、詳細は不明である。

12月16日

村井貞勝と明智光秀、策彦周良に山城安弘名における妙智院の年貢の直務を確認。

また、安弘名小作中に対し、年貢を妙智院に納めるよう命じる。『妙智院文書』

(備考)

翻刻を失念。発見次第追記する。

12月21日

磯野員昌、竹生島の法厳寺へ残りの礼銭分も油断無く支払うようにと書状を送る。『竹生島文書 二』

従当寺殿様御礼儀之金子之壱枚六両、請執申候、相残分不可有御由断候、恐々謹言、

天正元

十二月廿一日 磯丹

員昌(花押)

竹生島

年行事

(書き下し文)

当寺より殿様御礼儀の金子の内一枚(六両)、受け取り申し候。

相残る分も御油断有るべからず候。恐々謹言(以下略)

(備考)

本年の7月1日付で、近江竹生島の法厳寺は信長より本領を安堵された。『竹生島文書(元亀四年七月一日付織田信長朱印状)』

これはその安堵状下付としての礼銭かと思われる。

磯野員昌(丹波守)はこの件の取次である。

彼はこの時期、近江高島郡の大溝城主であった。

12月23日

羽柴秀吉被官の木下祐久(助左衛門)、徳山某の代官の織田剣神社領、百姓作得分への違乱の停止を命じる。『剣神社文書』

尚以、本役米等迄違亂、さりとてハ不可然候、以上、

織田御神領之内平等村之百姓作徳分青木三郎右衛門跡之事、徳山(則秀カ)知行之由候て、其方違亂之由候、於實儀者不可然候、各々如存知、織田寺之御事ハ (闕字)殿様之御氏神付而、別而被入御念、 (闕字)御朱印被遣候條、萬事御分別尤候、但存分も候ハゝ、此方へ可承候、恐々謹言

十二月廿三日 木下助左衛門尉

祐久(花押)

徳山下代

まいる

(書き下し文)

織田御神領の内平等村の百姓作得分青木三郎右衛門跡の事、徳山(則秀カ)知行の由候て、其方違乱の由候。

実儀に於いては然るべからず候。

各々存知の如く、織田寺の御事は、 (闕字)殿様の御氏神に付きて、別して御念を入れられ、 (闕字)御朱印を遣わされ候条、万事御分別もっともに候。

但し存分も候はば、此方へ承るべく候。恐々謹言

十二月二十三日 木下助左衛門尉

祐久(花押)

徳山下代

まいる

尚以て、本役米等まで違乱、さりとては然るべからず候。以上

(備考)

わざわざ「殿様の御氏神に付きて、別して御念を入れられ」としているあたり、そうでも書かなければ収拾がつかぬほど混乱していたのだろう。

12月24日

不破光治(河内守)、豪商の伊藤惣十郎(宗十郎殿)に改めて夷子講を承認するなどを記した書状を発給。『寛延旧家集(天正元年十二月二十四日付不和光治書状写)』『名古屋市史地理編 第二章第六節』

商人方夷講之事、御朱印を以、貴所へ被仰付上者、我等知行分納所方、如惣米可被申付候、為其申入候、恐々謹言

天正元年

十二月廿四日 不破河内守

光治御判

伊藤宗十郎殿

御宿所

(書き下し文)

商人方夷子講の事、御朱印を以って、貴所へ仰せ付けらるるの上は、我等知行分納所方、惣米の如くに申し付けらるべく候。

そのために申し入れ候。恐々謹言(以下略)

(備考)

伊藤惣十郎は尾張・美濃両国の唐人方と呉服方の商人司。

夷子講(えびすこう)とは、伊藤惣十郎が結成した同業者組合である。

同様の内容が記された書状が元亀3年(1572)12月2日付で伊藤惣十郎宛で発給されている。『寛延旧家集(元亀三年十二月二日付織田信長朱印状写)』など

この文書には、夷子講を裁許し、他国の商人も尾張・美濃両国で商売しようとするならば、届け出るように指示するといった内容。

今回の不破光治の書状も同様のことが記されている。

翌年正月日には、織田信忠も惣十郎に対して同様の書状を発給している。

なお、伊藤はこの頃から頭角を現し始め、織田家の御用商人として信忠、信雄にも仕え、やがて伊藤松坂屋として発展する。

12月28日

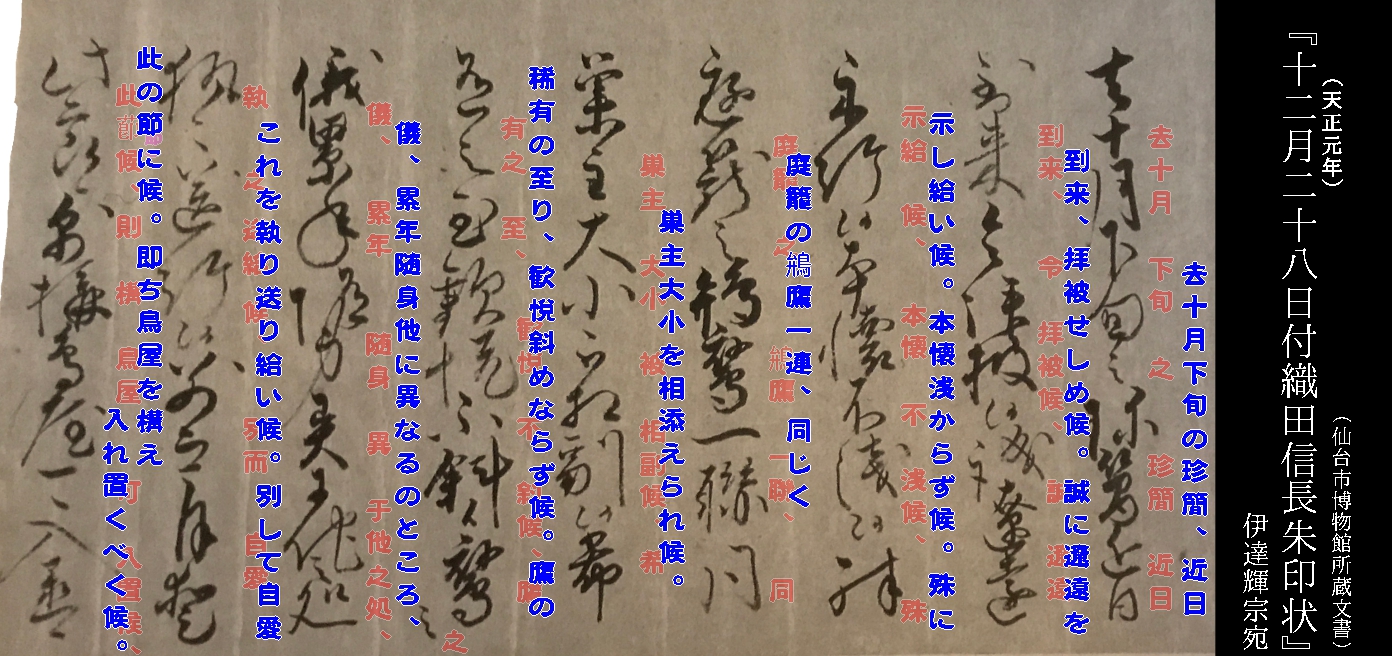

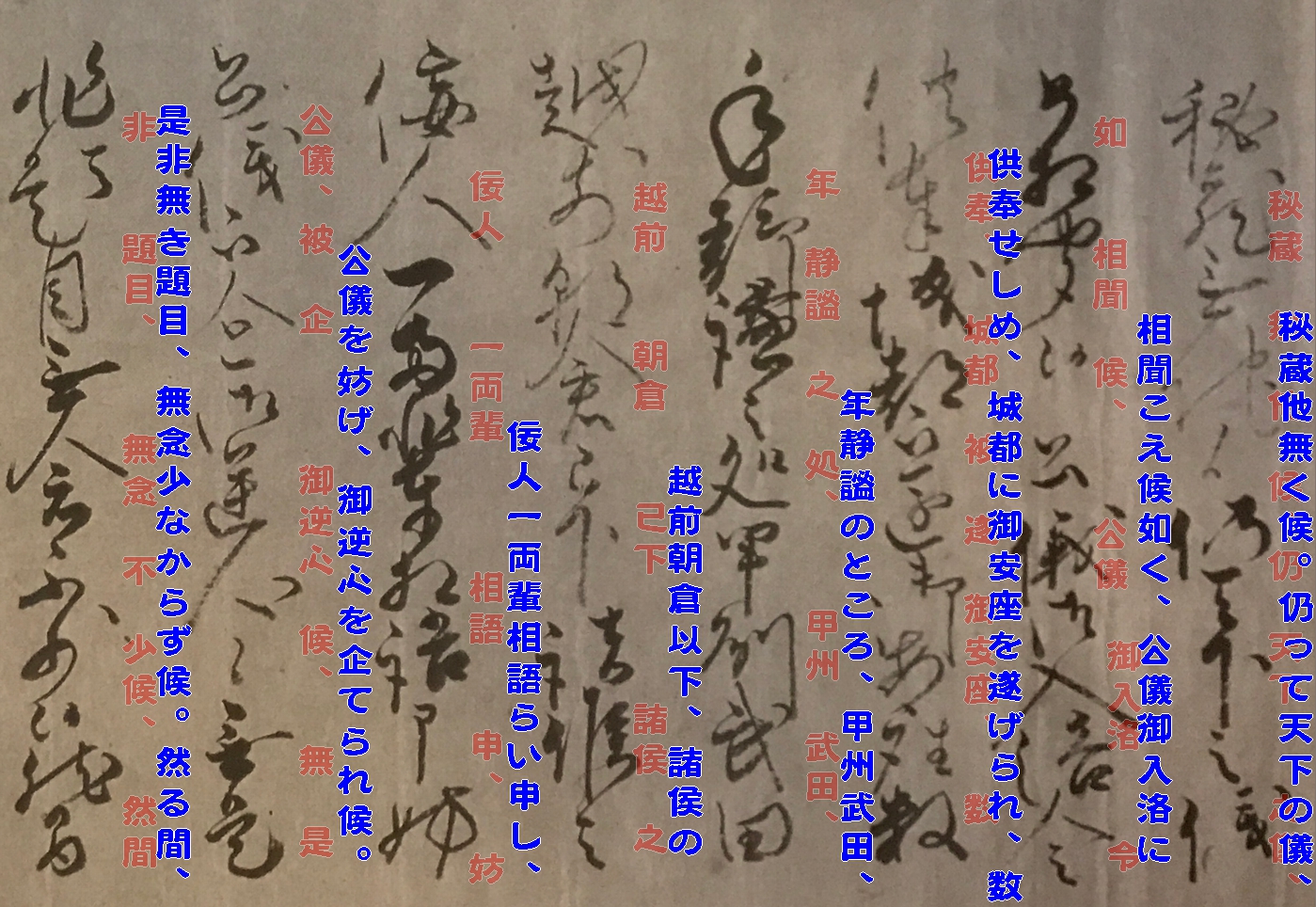

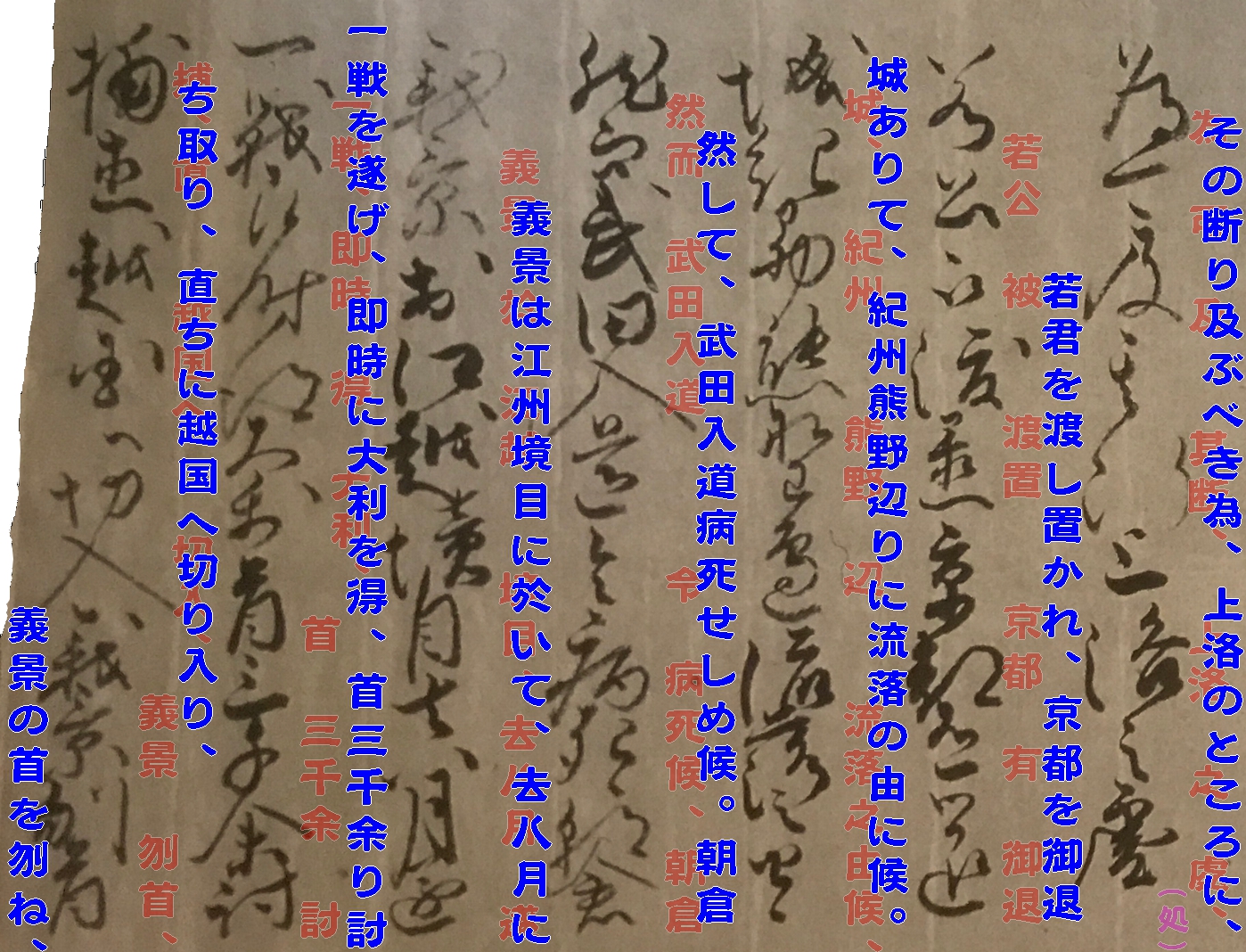

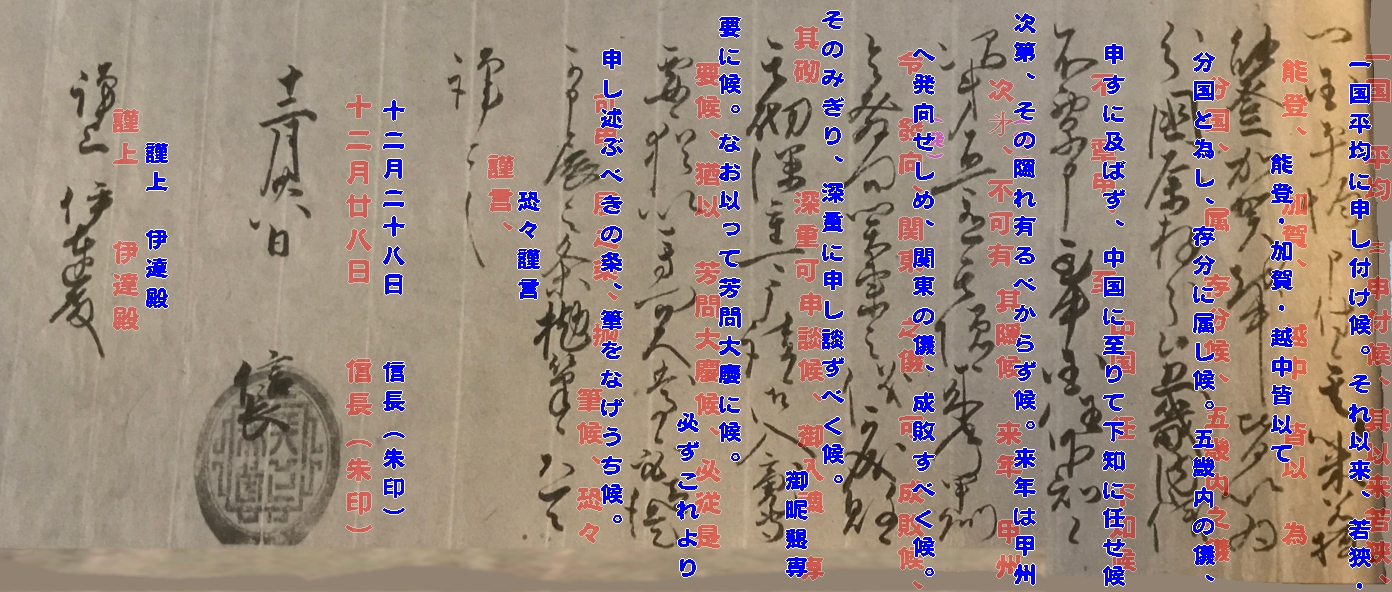

信長、奥州の伊達輝宗に鷹が贈られたことを謝し、京都周辺の近況と甲州・関東征伐の意図がある旨の返書を発給。『伊達家文書 一(十二月二十八日付織田信長朱印状)』

(折封ウハ書)

「謹上 伊達殿 信長」

去十月下旬之珍簡近日

到来、令拝被候、誠遼遠

示給候、本懐不浅候、殊

庭籠之鴘鷹一聯、同

巣主大小被相副候、希

有之至、歓悦不斜候、鷹之

儀、累年随身異于他之処、

執之送給候、別而自愛

此莭候、則構鳥屋可入置候、

秘蔵無他候、仍天下之儀、

如相聞候、公儀御入洛令

供奉、城都被遂御安座、数

年静謐之処、甲州武田、

越前朝倉已下諸侯之

佞人一両輩相語申、妨

公儀、被企御逆心候、無是

非題目、無念不少候、然間

為可及其断、上洛之處、

若公被渡置京都有御退

城、紀刕熊野邊流落之由候、

然而武田入道令病死候、朝倉

義景於江越境目、去八月遂

一戦、即时得大利、首三千余討

捕、直越国へ切入、義景刎首、

一国平均ニ申付候、其以来若狭、

能登、加賀、越中皆以為

分国、属存分候、五畿内之儀

不覃申、至中国任下知候

次㐧、不可有其隠候、来年甲州

令發向、関東之儀可成敗候、

其砌深重可申談候、御入魂専

要候、猶以芳問大慶候、必従是

可申展之条、抛筆候、恐々

謹言、

十二月廿八日 信長(朱印)

謹上 伊達殿

再生ボタン▶を押すと音声が流れます。

『VOICEROID+ 結月ゆかり EX』(株式会社AHS)

『(天正元年)十二月二十八日付織田信長朱印状a+書き下し文』

『(天正元年)十二月二十八日付織田信長朱印状b+書き下し文』

『(天正元年)十二月二十八日付織田信長朱印状c+書き下し文』

『(天正元年)十二月二十八日付織田信長朱印状d+書き下し文』

(備考)

現代語訳・考察等については下記の記事をご覧ください。

関連記事:「戦国時代の印象外交と政治的な大言壮語」織田信長の書状から見てみよう

12月

信長、摂津普門寺へ寺領を安堵し、陣取り・寄宿を免除する朱印状を発給。『竜安寺文書 一』

当寺之事、龍安寺為末寺之条、任先規之旨、全寺納不可有相違、幷陣取・寄宿除之畢、仍状如件

天正元

十二月日 信長(朱印)

摂州富田庄之内

普門寺

(書き下し文)

当寺の事、龍安寺の末寺たるの条、先規の旨に任せ、全く寺納相違有るべからず。

並びに陣取・寄宿これを除きおわんぬ。仍って状くだんの如し(以下略)

(備考)

富田荘の普門寺は、数年前まで足利義栄が逗留していた寺である。

普門寺は山城竜安寺の末寺であるから、信長は先例の通りに寺領を安堵し、陣取り・寄宿を免除した。

同寺は当時、周りに堀を巡らした城郭に近い要害であったと考えられるが、織田陣営が普門寺へ発給した文書は、現存する限りでこの一簡のみである。

この時期の普門寺がまだ存続していたことを証明する数少ない史料である。

12月

信長、賀茂社へ知行を安堵する旨の朱印状を発給。『賀茂別雷神社文書 三』『京都御所東山文庫記録 甲二百四十九』『大徳寺文書 四十』

賀茂寺社領境内六郷幷所々散在等之事、任当知行之旨、弥全領知、不可有相違之状如件、

天正元

十二月日 信長(朱印)

当所惣中

(書き下し文)

賀茂寺社領境内六郷ならびに所々散在等の事、当知行の旨に任せ、いよいよ全く領知、相違有るべからざるの状くだんの如し(以下略)

(備考)

この時期に所領についての朱印状が多いのは、三好義継討伐により足利義昭の影響力が弱まったことが関係しているのだろうか。

翌年も12月21日付で、明智光秀と村井貞勝も賀茂社へ所領を安堵する旨の判物を発給している。『賀茂別雷神社文書 三』

12月

【参考】『太田家古文書(天正元年十二月吉日付大湊老若衆・浜五郷連署請文状案)』

今度船一儀ニ付、 (闕字)殿様江御取合、御馳走以相調無為候、各祝着令存候、

然者其為御礼貴所御舟

自然御方船一艘、自然風破、乗余、於湊・浜郷内、別儀有間敷候、為後日、仍状如件

天正元癸酉十二月吉日 大湊

老若

浜五郷

河面三郎尉殿 参

(書き下し文)

この度船の一儀に付き、(闕字)殿様へ御取合い、(御馳走以相調無為候、 申し訳ありませんがここわかりません)

各々祝着に存ぜじめ候。

自然、御方の船一艘、然る風により破れ、乗り余り、湊・浜郷内に於いて、別儀有る間敷く候。

後日のために仍って状くだんのごとし(以下略)

- 誕生~叔父信光死去まで(1534~1555)

- 叔父信光死去~桶狭間の戦い直前まで(1555~1560)

- 桶狭間の戦い~小牧山城移転直後まで(1560~1564)

- 美濃攻略戦(1564~1567)

- 覇王上洛(1567~1569)

- 血戦 姉川の戦い(1570 1.~1570 7.)

- 信長包囲網の完成(1570 7.~12.)

- 比叡山焼き討ち(1571 1.~9.)

- 義昭と信長による幕府・禁裏の経済改革(1571 9下旬~1571.12)

- 元亀3年の大和動乱(1572 1.~1572 6.)

- 織田信重(信忠)の初陣(1572 7.~1572 9.)

- 武田信玄 ついに西上作戦を開始する(1572 9.~1572 12.)

- 将軍・足利義昭の挙兵と武田信玄の死(1573 1.~1573 4.)

- 将軍追放 事実上の室町幕府滅亡(1573 5.~1573 7.)

- 朝倉・浅井家滅亡(1573 8.~1573 10.)

- 三好義継の最期(1573 10.~1573 12.) 当該記事

参考文献:

奥野高廣(1988)『増訂 織田信長文書の研究 上巻』吉川弘文館

奥野高廣(1988)『増訂 織田信長文書の研究 補遺・索引』吉川弘文館

三重県(1999)『三重県史 資料編 中世1(下)』三重県

三重県(1993)『三重県史 資料編 近世1』三重県

村井祐樹(2009)『戦国遺文 佐々木六角氏編』東京堂出版

名古屋市役所(1916)『名古屋市史 地理編』名古屋市役所

大阪市立図書館市史編集室(1967)『大阪編年史 第一巻』大阪市立図書館

上松寅三(1930)『石山本願寺日記 下巻』大阪府立図書館長今井貫一君在職二十五年記念会

東京大学史料編纂所(1985)『大日本史料 第十篇之十八』東京大学出版会

山本博文,堀新,曽根勇二(2016)『織田信長の古文書』柏書房

太田牛一(1881)『信長公記.巻之上』甫喜山景雄

水谷憲二(2012)「北伊勢地域の戦国史研究に関する一試論(1)-近世に著された軍記・地誌の活用と展望-」,『佛教大学大学院紀要. 文学研究科篇』, 40,19-36.

谷口克広(1995)『織田信長家臣人名辞典』吉川弘文館

瀬野精一郎(2017)『花押・印章図典』吉川弘文館

加藤友康, 由井正臣(2000)『日本史文献解題辞典』吉川弘文館

など